Copyright 2012-2021 今日看点 All rights reserved. 苏ICP备13052634号-10

声明: 本站部分内容来源网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系

我们将在24小时内删除

友情链接: 网站地图

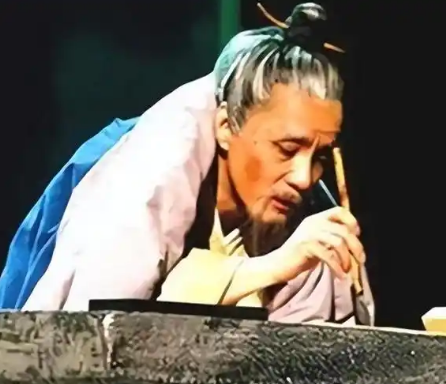

在历史浩瀚的星空中,夏无且与司马迁宛如两颗独特的星辰,虽处于不同时代,却因“荆轲刺秦”这一重大历史事件产生了奇妙的关联,他们的故事在历史长河中熠熠生辉,引发后人无尽的遐想与探究。

夏无且:荆轲刺秦中的关键人物

夏无且生活在战国至汉朝时期,是秦王嬴政的贴身侍医。公元前227年,荆轲刺秦这一惊心动魄的历史事件爆发,夏无且成为了其中扭转局势的关键人物。当时,荆轲以献图为名接近秦王,图穷匕见,局势瞬间紧张到极点。秦王在宫殿中拼命奔跑躲避,荆轲紧追不舍,手中剧毒匕首寒光闪烁。而殿上的大臣们因不能佩戴武器,殿外的武士没有诏令不得上殿,只能徒手旁观,对荆轲毫无威胁。

在这千钧一发之际,身背药囊的夏无且急中生智,解下药囊用力砸向荆轲。荆轲为躲避这突如其来的不明之物,不得不放缓脚步。这一瞬间,给了秦王喘息之机,使他得以拔剑反杀,最终化解了危机。事后,秦王论功行赏,赐予夏无且黄金二百镒,并感慨道:“无且爱我,才会想起来用药囊砸荆轲。”夏无且的这一英勇举动,不仅拯救了秦王的性命,也在历史的长河中留下了浓墨重彩的一笔,他的名字因“荆轲刺秦”这一事件而被载入史册。

司马迁:史学巨匠的笔下传奇

司马迁,西汉时期伟大的史学家、文学家、思想家,他出生于一个史学世家,自幼随父司马谈读书,后遍游天下,积累了丰富的知识和阅历。元封三年(前108年),他继父业任太史令,得以阅读大量皇家藏书,为撰写史书奠定了坚实基础。然而,命运却对他开了一个残酷的玩笑。天汉三年(前98年),他因替投降匈奴的李陵辩解,触怒汉武帝,获罪入狱,处以腐刑。

但司马迁并未被命运打倒,他忍辱负重,发愤著书,根据《尚书》《春秋》《左传》《国语》《世本》《战国策》等史书及诸子百家的著作、官府所藏的典籍档案以及亲身考察访问得来的资料,开始撰写《史记》。这部被誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”的史学巨著,记载了从上古传说中的黄帝时期到汉武帝太初年间约3000年的历史,是中国第一部纪传体通史,对后世史学和文学的发展产生了深远影响。

夏无且与司马迁的奇妙关联

司马迁在撰写《史记》中的《刺客列传》时,记录了“荆轲刺秦”这一事件,其中自然提到了夏无且。据《史记》记载,夏无且在事后曾将荆轲刺秦的详细经过讲述给公孙弘和董仲舒听,而公孙弘和董仲舒又将其转述给了司马迁。司马迁基于这些信息,在《史记》中生动地描绘了夏无且在事件中的英勇表现。

然而,后世有人对这一记载提出了质疑。从时间线上来看,夏无且生活在战国末年至秦朝,而公孙弘和董仲舒主要活动于汉武帝时期,司马迁也生活在汉武帝时期。有人推算,若夏无且与公孙弘、董仲舒年龄相仿,那么在司马迁生活的时代,夏无且若还健在,年龄将远超公孙弘和董仲舒,三人一同游历交流的可能性极小。因此,有人认为司马迁可能是分别采访了公孙弘和董仲舒,两人说法一致,才将这一事件记录下来。但无论如何,夏无且通过他人的转述,在司马迁的笔下得以在历史中延续其传奇,成为了“荆轲刺秦”这一伟大历史叙事中不可或缺的一部分。

历史回响与启示

夏无且与司马迁,一位是荆轲刺秦事件中的英勇侍医,一位是史学巨匠,他们因历史的机缘巧合产生了联系。夏无且在关键时刻的勇敢举动,展现了人性的光辉和在危机时刻的担当;而司马迁忍辱负重,以“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识创作《史记》,为后人留下了宝贵的历史财富。

他们的故事告诉我们,历史是由无数个体的命运交织而成的,每一个看似平凡的人,都可能在历史的某个瞬间发挥重要作用。同时,也让我们看到了史学研究的重要性和严谨性。司马迁在撰写《史记》时,不仅依据大量的文献资料,还通过实地考察和多方求证,力求还原历史的真相。这种严谨的治学态度,值得我们每一个人学习和借鉴。

在历史的长河中,夏无且与司马迁的故事如同一颗璀璨的明珠,闪耀着智慧和勇气的光芒,激励着我们在探索历史的道路上不断前行,去追寻那些被岁月尘封的真相,感受历史的厚重与魅力。

标签组:

本文来源:https://www.kandian5.com/articles/145975.html