Copyright 2012-2021 今日看点 All rights reserved. 苏ICP备13052634号-10

声明: 本站部分内容来源网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系

我们将在24小时内删除

友情链接: 网站地图

原标题:中国人为何迷恋数字却学不好数学?

奥数在中国教育系统存在30多年后被叫停。当数学被捧为应试中的通关利器、人生进阶的敲门砖,当数学培训稳居各大校外辅导机构创收榜之首时,中国学生却仍然拿数学没辙。

——————

看到“华杯赛”(华罗庚金杯少年数学邀请赛)被叫停的消息,供职于北京外企的杨沛淇(化名)觉得难以置信。

抵制奥数(奥林匹克数学竞赛),是这个北京孩子童年记忆中不可磨灭的一笔:上培训班的时候,他偷偷溜出去看隔壁的管乐队排练;老师指挥学生记这个算那个,他躲在教室最后一排,往教材上画小人,装作奋笔疾书;随堂测验,他在空格里全部填写了“0”和“1”,老师怒不可遏地训斥“想补差甭来咱们奥校呀”,父母便再没能劝动他返回培训班,通过学奥数上重点中学的计划最终流产。

杨沛淇不明白,“减负”喊了这么久,自己都已近而立之年,怎么现在才对奥数动真格?

上海书展现场,奥数竞赛辅导书专柜。图/视觉中国

30多年来,中国人对奥数的批评与质疑从未停止,它仍由一项发轫于苏联的小众智力竞技活动,脱胎换骨为全民运动,在与商业资本、升学率联姻的过程中,又催生出更狂热、影响更为广泛的“数学崇拜”“数字迷信”。

吊诡的是,当数学被捧为应试中的通关利器、人生进阶的敲门砖,当数学培训稳居各大校外辅导机构创收榜之首,当海量数据以及对这些数据的细致分析被当作各种工作报告、会议发言的必备元素,中国学生却仍然拿数学没辙。

“计算能力世界第一”的光环背后,“枯燥”“难”“毁人生”是数学留给他们的第一印象;毕业许久之后,他们仍会经常梦见在高考考场上被数学难题困住,然后满身冷汗地惊醒;高等数学在高校最易挂科专业排名中,永远有一席之地;数据被用来佐证某种观点时,常与逻辑错误相伴相生。

2011年7月19日,参加阿姆斯特丹国际奥林匹克数学竞赛的学生。国际奥林匹克数学竞赛是世界上规模最大的奥林匹克科学竞赛,中国学生在这场“数学大战”中表现不俗。图/GETTY

“如果不给补课了,孩子如何应对高考?”

————————

1985年,中国首次派出选手赴芬兰参加第26届国际奥林匹克数学竞赛(IMO)。

中国第一所可考的奥数培训机构,即是借此东风诞生于北京的“数学奥林匹克学校”,该机构宣称“所有任课教师均通过了中国数学奥林匹克委员会的一级教练员考核”,但其实质更类似于集训队,主要是为了选拔人才参加国际大赛。

此后,随着中国队不断在IMO中独占鳌头,身披“为国争光”光环的奥数开始受到热捧,并成为评判学生智力、能力的重要标准;染指奥数培训业务的,也从当初的奥校、离退休数学教师,扩大到市场化校外辅导机构。

1998年后,就近入学取代“小升初”统一考试,中高考将竞赛奖项明确列入保送、加分条件,奥数顺势登堂入室,成为名校“掐尖”的工具。为了确保学生的“抢跑”优势,校外辅导机构也纷纷将奥数作为培优课程的主要内容,甚至亲自带队参加数学竞赛。

登峰造极的“提前教育”竞争中,“中小学生课业负担源头”的帽子,扣在了奥数头上。从1994年国家教委基础教育司提出停办奥校,到2018年年初教育部全面取消奥数等高考加分项目、叫停“华杯赛”,官方下发针对“奥数热”的整改文件中,不乏“斩草除根”“彻底封杀”之类的严厉措辞。

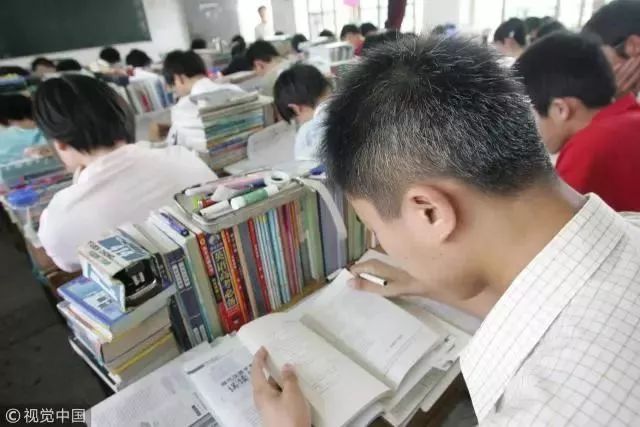

被迫学奥数的中国学生,恐怕很少能感受到学习数学的快乐。图/视觉中国

但对于一些更高年级的孩子而言,去校外辅导机构补数学,并不是因为奢求“鲤鱼跳龙门”,而是因为无论中考、高考,最终决定他们命运的,都是数学上那十几分甚至几十分的差距。

“我现在担心的是,如果往后都不给补课了,孩子要如何应对高考?毕竟江苏高考数学一贯都难,而数学又不是孩子的强项。”四部门联合发文整治校外培训之后,南京家长唐女士(化名)在与同事聊天的过程中焦虑地抱怨了一句。

唐女士的女儿现读初三,正面临升学压力,但未雨绸缪的唐女士却想得更远:“有人劝我说,如果担心孩子前途,将来可以送她出国读大学,但我和孩子爸爸都是工薪阶层,留学开支那么大,不是我们能够负担的。除了高考,我们没有别的选择。”

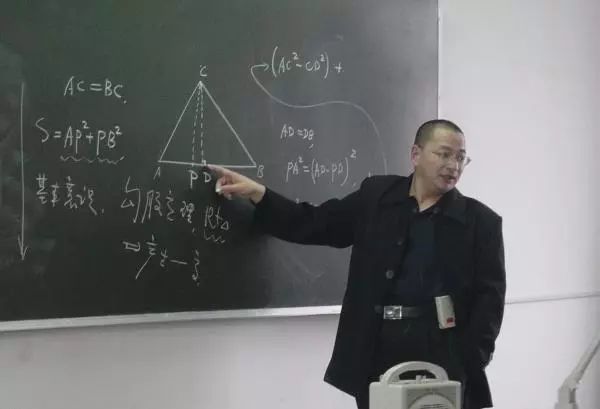

2004年,江苏高考首次独立命题。此后十几年间,江苏高考数学卷的“难出天际”时常在公众间引发热议,因网传其参加命题的年份试题内容超纲、平均分奇低、不断挑战考生忍受底线,江苏高考数学试卷资深命题人、南京师范大学附属中学校长葛军,甚至被网友封为“数学帝”“影响你高考的五个男人之一”,百般恶搞戏谑。

“数学帝”葛军。

撇去妖魔化色彩浓重的段子,江苏高考数学文理同卷,不设选择题,确实为考生的正常发挥增添了许多不确定因素。担任江苏高考数学阅卷组组长近20年的南京师范大学数学与计算机科学学院教授、博士生导师涂荣豹曾向媒体透露,2012年江苏高考的数学零分卷达上万份,“孩子们基本在瞎做,甚至在卷上写诗”。

对此,扬州大学附属中学副校长、江苏省数学特级教师何继刚,一度公开呼吁适当降低高考数学卷难度,让学生喜欢上数学。但荆楚网很快针对这种论断发出了不同声音,称在中国大学教育尚未普及之前,通过设置门槛选拔人才,正是高考的作用,降低数学难度,势必会削弱其选拔功能。

更加戏剧性的是,英国教育部2016年7月宣布,根据该部即将推行的教改计划,将在全英8000所小学推广采用中国传统数学教学方法。这种被中国舆论批判为应试导向、重视机械重复而轻视创造力培养的教学方法,被看作提升英国学生数学能力的有效途径。而接受中国教师示范教学的48所英国小学,学生数学成绩得到显著提升,更增加了英国教育部的改革信心。

英国8000所小学采用中国传统数学教学方法。

“不是每个人都适合学奥数,也不是每个人都必须拔尖。”

————————

撇开教育体制问题,“自从小学三年级以后数学就没好过”的说法其实是符合客观规律的。

科学竞技真人秀节目《最强大脑》十二强选手、清华大学生命科学学院毕业生杨易认为,在较低的学历阶段,大多数人对数学的理解是远远超过满分线的,所谓高下之差,取决于学习和解题方法,不是真实水平的反映;随着难度增加,满分线会超过大多数人的上限,这个时候拉开的差距,就是能力和思维方式上的差距。

因此,目前在新东方从事小学数学教育的杨易,十分主张把握“10岁前”这个个人数学能力、思维方式成型的黄金期,培养孩子对数学的“全局观”。他认为,如果一个孩子对数学没有一个全面充分的认识,而只将其定位为解决实际问题的工具,那么他在发展高级数学思维,比如数形结合和空间想象的阶段,就会遇到障碍。

在杨易看来,奥数正是培养“数学全局观”的一种不坏的途径。“奥数虽然难,但它更接近于纯粹数学,更适宜启发学生的数学思维,向其展示数学广阔的外延和真正内涵,而不是局限于运算和解题。”他坦言,如果断定高强度的训练就是扼杀孩子的天性,这多少显得有失偏颇。与其“叫停”奥数,不如去整治那些对数学教育缺乏了解,却进入市场分食蛋糕的无资质从业者,保证奥数教育的正规性。

杨易认为,奥数是培养“数学全局观”的一种不坏的途径。图/视觉中国

涂荣豹则更直截了当地指出,只有逻辑数理能力是强项,同时具有兴趣的人,才适合学奥数,这在学生的总人数中,可能占比不到1%。过去高校自主招生、保送看重竞赛,也是旨在挑选出适宜的人才从事科学研究工作,在社会的多元人才谱系中,这些“数学尖子”只是少数。

“但这些少数,被逐利的辅导机构和渴望优质生源的名校刻意放大了,甚至形成一种误解,认为人人都适宜学奥数,人人都必须学奥数,并想当然地把学奥数和上名校、成才串联在一起,之后产生的一系列乱局,又自然而然地全部归结到奥数头上。”提及舆论对奥数的口诛笔伐,涂荣豹觉得解决问题的逻辑出了问题。

在涂荣豹看来,“数学教育”和“高考数学”分别履行着它们各自的功能,不宜混同。对于何继刚和荆楚网的观点交锋,他站了后者。“教育的任务,是引导每一个孩子掌握一门学科中最核心的知识,把他们培养成达到社会基本要求的合格人才,不让任何人掉队,这正是我理解中‘公平’的含义,所以不应以‘难’为重。但既然高考是选拔性考试,必须拉开差距、分出高下,如果让所有人都拿高分,是不是意味着真正的人才会被埋没呢?这是不是一种变相的不公平呢?”

“江苏高考数学卷太难”的观点,最终被涂荣豹归结为“两高”的产物,一是江苏数学教育水平确实高,二是民众对子女、对教育工作者的职能,存在着不切实际的过高期望,觉得每一个孩子,都应该去达到最高标准,每一个教育工作者,都有能力和义务把他们的孩子打造得“百里挑一”,却不愿意承认每个人在资质、能力、兴趣上的天生差异,也逃避了自己在孩子成长、教育过程中应尽的义务。

真正的“数学尖子”只是少数。

“老老实实做题,你就能考得不错。”

————————

上世纪80年代,美国科学基金委员会一位专家曾写信给中科院院士、数学家吴文俊,请求他以计算机证明著名的“五点共圆”问题(任意一个星形,五个三角形,外接圆交于五点,求证五点共圆)。在工作站运行了20个小时后,因为信息量过大,机器溢出,证明失败。

“放在当下,‘五点共圆’是一道典型的偏难怪题,但它是一个非常经典的数学问题,就像四色猜想一样,在不同的时代,会有不同的解法,非常有利于培养数学思维。在我的理解中,数学的实质,正是利用纯粹的逻辑自洽体系证明一个原理,而非算出具体的数字,或操练某种技巧。与之相比,大学课堂上教授的高等数学,则是两码事了。”提及本科阶段与数学的爱恨纠葛,杨沛淇发出了一声感叹。

贯穿数学教育始终的“功用”与“思维”之争,在他身上爆发得格外激烈。

2003年“非典”期间,13岁的杨沛淇在学校图书馆闭架阅览室的故纸堆里初次见到《数理化自学丛书》,顿觉眼前一亮。

以这套当年被返城知识青年用作备战高考的小册子作为指引,初二结束时,杨沛淇刷完了中学阶段需要掌握的全部数学知识。尽管从小学开始,他就被定义为“偏文科”,但《数理化自学丛书》演绎理论的方式,却走了“大家小书”的路子,深入浅出,按他的描述,“是一帮懂数学的人弄出来的”。

一名正在复习的男考生满头白发。图/视觉中国

5年之后的北京大学自主招生考试中,面对满纸“变态”的数学试题,杨沛淇在试卷上写下解题的关键步骤、要点、原理,并指出获得正确答案必需的那些自己尚未掌握的公式。成绩公布,杨沛淇“爆冷”名列前茅,北大招办主任特别提到了那张独具一格的数学答卷,评价是“学生具有数学思维和管理头脑”。

杨沛淇深受鼓舞。怀抱“经世济民”的理想,他报读了国际关系学院下属国际政治经济专业,但这个决定,却令他差点没能再在本科学习期间领略到高屋建瓴式的“数学思维”。

在“了解一下再做做题就行了”的指导思想下,社科非经济类专业选修的高数C课程以照本宣科和死记硬背公式为主,相比于面向核心工科与经济专业开设的高数B,并没有讲透原理,相比于面向文科类专业开设的高数D,又太复杂,按照杨沛淇的描述,是“阉割公羊的时候,把前列腺和肾也一块儿切了”。

而此后选修的线性代数课留给他的印象,则是一位疑似被苏联专家调教出来的老先生,以浓重的山东德州口音机械重复着各种行列式:“令令令仪仪令令(0001100),开始进行变换,之后是令令仪仪仪(00111)……”

你觉得自己有“数学思维”吗?

杨沛淇开始对数学教学模式进行反思。他发现,在中国数学教育领域至今仍影响深远的苏联模式,固然有其僵化、呆板、机械重复、扼杀创造力的一面,但无论是吉米多维奇式的题海战术,还是建立在凯洛夫“五步教学法”基础上的“公式+模仿+练习”路径,都会为学习者提供严谨、扎实、密集的数学训练,对逻辑链完整性的要求也很高,而绝非高数课上的浅尝辄止。

也正是因为如此,数学教育为苏联工业建设的迅速推进作出了重要贡献,而在上世纪五六十年代接受本科教育的中国科学工作者,也都拥有过硬的数学底子,并在今后的研究、工作中受益无穷。至于欧美式教学法中对实用技能的培养,日本式教学法中对原理的演绎,杨沛淇也没能在高数课上看到。

失望至极的杨沛淇,决定不再去上高数课,转而开启自己擅长的自学模式。尽管在没有讲解的情况下啃完同济大学版《高等数学》并不是件容易的事情,但他不久之后就发现,高数课拿到好成绩的诀窍,其实远没有数学思维那么复杂,所谓高数教学模式,更类似于以老师为中心的一个互动体系。

“不少老师上课都会讲一些东西,只要你去上课,上课认真听,老老实实做题,尤其是把老师讲过的题型理解、背住,你就能考得不错。不听话,总是要吃亏的。”

这是长期翘课的他,在收获两个严重拖低GPA的惨淡分数之后,总结出的教训。

杨沛淇发现,数学这门课,上课认真听,老老实实做题,就能考得不错。

中国的数学与太多欲望、焦虑纠缠在一起

————————

在教授培优班的时候,杨易习惯于只说数学历史和数学故事,让孩子们去感悟他们真正觉得有用的思维方法,甚至鼓励他们发现属于自己的数学规律,并以自己的名字命名。他也推荐低龄学生的家长用车牌上的数字给孩子出算术题,教他们看手机地图,而不是把他们关在教室里。

他心目中的数学,不是解决具体问题的工具,不是“知识改变命运”的抓手,也不与生活割裂。只是家长们还是习惯于向他咨询,报什么样的辅导班、买什么样的辅导书对学习数学最好,并暗示还是希望孩子更迅速、明显地提高分数。

转到哲学系后,杨沛淇取道科学哲学,与数学思维久别重逢。在阅读克莱因四卷本《古今数学思想》时,他感叹相比于工业革命后成为主流的功利性、应用性数学,早期数学理念还是更加高远,更加深刻。

只是如今,偶然想到以前的事,他会这样问自己:如果高中时就通过《古今数学思想》了解了数学的精神实质,是不是之后就不会这么憎恶数学?如果当时教过自己的,是丁石孙老校长、丘维声教授、胡作玄教授、李忠教授那样真正懂数学、爱数学的前辈们,今天的自己,是不是就从事着数量金融、大数据挖掘这样的工作?

然而,当中国式数学与太多欲望、焦虑纠缠在一起,现实与“如果”间的距离,便总显得那么遥不可及。

本文首发于《新周刊》512期

来源:新周刊

标签组:[数学] [高考数学] [国际奥林匹克数学竞赛] [数学教育] [数学思维] [数学中国]

本文来源:https://www.kandian5.com/articles/18808.html