Copyright 2012-2021 今日看点 All rights reserved. 苏ICP备13052634号-10

声明: 本站部分内容来源网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系

我们将在24小时内删除

友情链接: 网站地图

导语

春节期间播出的一则婚恋网站广告被成千上万的网友们抵制。广告中一名女子为了不让外婆失望而结婚。许多人怒斥,不要用孝道绑架婚恋。如何看待群情激奋呢?

一、逼婚广告一边是“侮辱”一边是写实

1、一边,这则逼婚广告确实有点“毁三观”

广告中,女主角是一位接受过高等教育的女子,有一位关心她婚嫁的外婆,年复一年都在问她“结婚了吧”?但她始终没找到结婚对象,直到外婆躺到了病床上。 这天,广告中的女子决定不再挑了,“今年一定要结婚,哪怕是为了外婆”。视频的尾声,穿着婚纱的女子牵着一位男士,守在外婆的病床前,眼中噙着泪花说,“外婆,我结婚了”。

广告中,“外婆”一直问,“结婚了吧”

首先,许多人都斥责这则广告用孝道来绑架婚恋。这很好理解。其次,这则广告本身可能让男女双方都感到“侮辱”。有女性网友义愤填膺地指责说,该广告折射的是一种价值观:“干得好不如嫁得好!”“你漂亮、能干、学历高、工作出色……但是没结婚就什么都不是!”其实该广告也展现了对男性的“不公平”——是为了亲人才不得已跟你结婚,也隐喻着丈夫只不过是成全女方家人的一个工具,而非爱人。

总之,人们对这则广告的普遍义愤确实有道理。

2、另一边,被逼婚又是许多 “大龄”未婚青年的普遍经验

引起公愤后,记者采访了广告的策划人,他说,这是由婚恋网站的一个真实案例改编的。确实,广告折射出的是现实,也正是因为是对现实的投射,所以让人们的反感情绪越发强烈。今年春节,“恐聚族”继续被报道。而单身者很恐惧的就是家庭聚会被七大姑八大姨所“缠扰”。一位27岁的女生这么描述她看到这则广告的尴尬:“看到这则广告后,我立刻傻了眼。当时饭桌上就有我的外婆,除我之外,两个未嫁的表姐脸色也变了。”在广告的推波助澜下,外婆和家里的长辈一遍一遍地唠叨着家里姑娘们的终身大事。

被家人逼婚的尴尬与无奈,是所谓“大龄”单身者们的普遍经验。而春节这样倡导合家团圆的日子,如此广告在电视上反复出现,自然加倍引发负面情绪了。

二、其实,不用逼迫,人们也想结婚

1、客观上,亲朋好友对未婚青年施加压力全世界都存在,并非中国独有的现象

2012年,《华盛顿邮报》的杂志版曾经发过一篇长篇报道,探讨美国的“单身不易”现象。文章一开头就写了一名50多岁单身女士的遭遇。1993年,39岁的她得知母亲患脑溢血后,立即从加利福尼亚飞往纽约陪伴。已经神志不清的母亲反复地问她,“你的男朋友好吗?”这让她尴尬不已。

另一个故事来自韩国,韩国逼婚到什么程度呢?去年一家韩国交友公司Ium做了个调查,受访的29.9%的男性和27.3%的女性表示“因为家人和亲戚朋友们唠叨结婚”所以想要避开节日。

所以,“逼婚”并不是中国社会独有的现象。把“逼婚”和封建糟粕划等号并不妥。的确有父母等长辈是碍于面子或者抱着“不孝有三无后为大”的观念给青年们施压,不过不能以偏概全。而长辈也多用“唠叨”等手段,而不是强迫。当然,中国的“逼婚”也的确非常严重,这与独身子女得到的关注更多等因素有关。

2、基础在于,一个普遍家庭观念是,婚姻能够让人的幸福更有保障

无可否认,亲朋好友的“逼婚”最主要的原因还是在于从古至今,这个社会多数人都结婚,这是一条最为正统的“幸福之路”。尽管大家也都明白婚姻不意味着幸福,单身也不意味着不幸,可是普遍经验确实还是结婚比单身更容易获得幸福。因此,童话总是在结尾写着“从此,王子和公主幸福地生活在了一起”。

那么,事实呢?

其一,确实不管是从客观调查还是主观感受都支持婚姻更让人幸福这一结论。著名市场研究公司益普索集团2011年在包括中国在内的24个国家调查了上万人,结果发现,结婚人群的主观幸福感比起其他群体来说是最高的。如果幸福感这种东西太主观的话,也确实可以找到量化的因素。《美国流行病学杂志》刊登一项新研究发现,单身生活可能存在多种严重健康隐患,未老而亡的风险也很大。这项由美国路易斯维尔大学研究人员所作的研究,对过去60年中进行的90项相关研究进行了分析,涉及参试者大约5亿人。这是为什么呢?研究人员分析,这与已婚夫妇获得的周围支持(家庭和社会支持)比单身者更多有关。比如,结了婚,配偶会相互督促健康饮食,相互提醒有病就医。这也让结婚后的生活更健康,更不会拿健康当儿戏。事实上,在财务等方面也是如此,已婚人士得到的互相支持更多。一个明显的例子就是,在日本大地震之后,出现了结婚潮,根本还是单身人士对未来缺乏“安全感”,尤其在大灾难之后,更加渴望一种扶持。

单身者的生活成本可能更加高

其二,由于这个普遍共识,所以在社会上有各种各样向已婚人士倾斜的政策或者现象,这又加剧了单身人士乃至他们亲属的生活压力。一年内,美国的《大西洋月刊》和英国的《卫报》都做过测算,发现单身真的“贵族”,要比已婚人士有大得多的经济开销。这个问题在中国也异曲同工,单身者在房贷、“随份子钱”等人情开支等方面也有诸多压力,要和已婚者保持同样的生活水平,可能较前者需要付出更多代价。

其三,这些客观因素又强化了人们“结婚更为幸福”这个观念,从而让单身者不管是从亲朋好友那里,从媒介那里感受到更大的“压力”。甚至在国外,不少学者和媒体提出“单身歧视”这个概念。比如到了最后,单身者不敢参加同学、朋友聚会,一来可能缺乏共同语言;二来也感受到无形压力。而类似于“光棍节”、“剩男剩女”这样的称谓,一些单身人士也认为是一种“语言暴力”。

3、所以,外界不“逼婚”,出于对幸福的渴求和理性,大部分人一样想结婚

的确有单身更快乐的人,但是大部分人来说并不是有天生的“恐婚症”,反而渴望美满。因此不需要逼迫,大部分人也渴望婚姻。在美国,2010年对18-25岁人群的一项调查发现,这些人对未来的最大恐惧不是疾病或贫穷,而是“孑然一身”。同样的,在中国,去年11月11日发布的一篇调查结果也显示,单身人士并非“恐婚”,反而对高质量的婚姻生活充满了向往。

人人都有追求幸福的渴望

三、逼迫下,人们更容易把婚姻当作目的,难怪出现怪相

1、可是当前的中国社会,人们容易把结婚误当作幸福的目的,而不是一种手段、过程

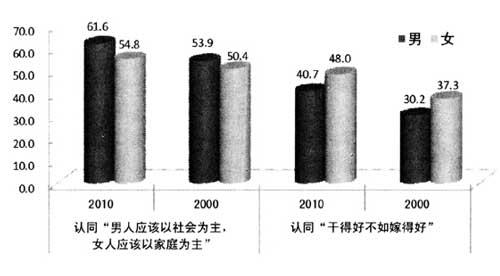

2011年发布的《第三期中国妇女社会地位调查》里一个惊人的发现是,相比十年前,认同“干得好不如嫁得好”和“男人应该以社会为主,女人应该以家庭为主”的男女都显著上升。究其原因,恐怕与传统观念、妇女的工资和上升渠道与男性有很大差距、巨大的婚恋压力等因素有关。“干得好不如嫁得好”也说明不少人把婚姻当作了衡量女性成功(好与不好)的一项标准。

前面提到的益普索集团的调查发现,71%的中国人把物质作为成功的衡量标准,位列调查的所有24国之首。中国人的“物质化”或者拜金主义,也是这两年比较热门的话题。特别是某“宁坐在宝马里哭”的婚恋节目,更让人感受到物质和婚恋的捆绑。

由于强大的“成家立业”等传统观念、社会氛围、家庭意志,不管男女都有巨大的结婚的需要,甚至有时候这种需要盖过了对幸福的理性思考。而一旦被亲戚朋友逼迫,被社会“不结婚就是挑剔”等观念逼迫,一些单身男女更容易放弃自己的对追求真幸福的坚持。于是,就营造出了这则婚恋广告所表达的氛围——结婚就是目的。

2、所以一边狂结婚、一边狂离婚的怪象出现了

持续火爆了好几年的婚恋节目和网站、广为传播的房子与“丈母娘”的关系、司空见惯的“剩男剩女”传说……给人们一种普遍感觉是,大龄的单身青年应该是越来越多了。也的确有人提出了“第四次单身潮”的说法。

然而,这和数据是相违背的。根据民政部的数据,中国的结婚率从2002年的6.3‰开始连年上涨,2012年已经是9.8‰,这是个什么样的水平呢?是1978年以来的第二高峰,仅次于1981年的10.4‰。而就在七八年前,媒体还报道,从上个世纪80年代以来,结婚率呈现一路下滑的大趋势,认为改革开放的前20年使得许多人明白他们的要求,挑选伴侣更加谨慎。没想到几年后完全峰回路转。横向比较,中国这几年的结婚率也是一个很高的水平,日本这几年稳定在5.5‰,韩国则在6‰-7‰,并且总体是下滑趋势。而以“家庭观念重”著称的美国人,在7‰左右,也是呈现下降趋势。(根据联合国《2011人口统计年鉴》)

另一方面,中国的离婚率却也在增长,并且增幅已经超过了结婚率。去年6月份,民政部公布的数据更显示,在2003——2012年十年间,国人离婚率增幅首次超过结婚率增幅。

结得多,离得也多,就是目前中国婚恋写照。而在其中也显现出一种仓促来。比如“闪婚闪离”早就是一个广为人知的名词。在一些调查中也发现,人们往往因为琐事争吵而走向“离婚”,可以说当初的仓促或者没做好磨合,缺乏心理建设是一大原因。而离婚所造成的伤害,甚至对社会稳定的冲击都是显而易见的。

结语

婚姻,不是“从此王子和公主幸福地生活在了一起”;而是,成为一家人,然后一起相互扶持,经营出幸福来。为了后者,需要的不是逼迫,而是家人亲朋与单身男女,社会与单身男女彼此理解与和解。

第2701期 本期责编 王杨

出品 腾讯评论

【更多新闻解读,微信添加公众账号“今日话题”收听】

本文来源:https://www.kandian5.com/articles/19065.html