Copyright 2012-2021 今日看点 All rights reserved. 苏ICP备13052634号-10

声明: 本站部分内容来源网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系

我们将在24小时内删除

友情链接: 网站地图

生命的历程漫长而短暂,无数人忙碌一生,却不知道自己的追求到底是什么。而有的人,却能在历史上留下属于自己的一笔。他们成功并非天生,而是在这段生命旅程中,不断修成的品格,逐渐开始了自己的精彩人生。学习榜样,每个人都能塑造自己的品格,最终也能让生命绽放。

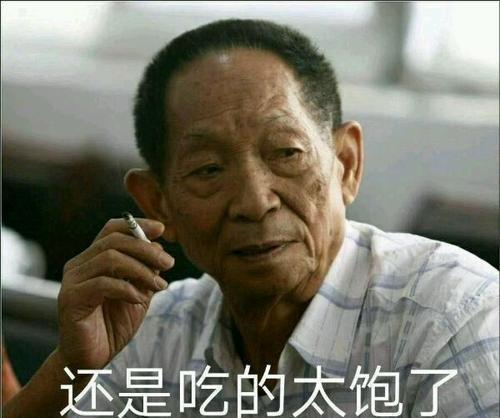

不知不觉间,袁隆平这个名字,已经与粮食连接在了一起。杂交水稻解决了中国人的吃饭问题,也为世界上众多还在挨饿的人带来生的希望。一生心血倾注于此,袁隆平的理想简单而朴实:“让更多人吃饱饭。”

1953年,湖南省最偏僻的湘西安江农校,迎来了一位年轻的大学生,他就是袁隆平。怀揣着建设国家的梦想,袁隆平主动来到了最偏僻的地方,而这一待,就是20年。

安江农校是由古老的圣觉寺改建的,山林环绕,几颗古树,一口大钟,还有就是那十几间老房子。这里的农村娃好学勤勉,村里人也热情质朴,袁隆平很喜欢这里。

然而,在1959年,严重的饥荒开始了,严重的自然灾害导致了粮食产量的锐减。安江农校的学生与老师,每天只有半斤的口粮,所有人都饥肠辘辘。袁隆平也饿的浑身浮肿,一直熬到了秋天,终于到了收获的季节,饥饿终于暂时的缓解了。

有的人挺过了饥荒,而有的人没能撑过去。袁隆平在一次出门时,看到了桥边围了很多人,挤进去一看,是两具骨瘦如柴的饿殍,他们没能挺过饥荒。

饥荒的惨痛记忆跟随了袁隆平一生,也让袁隆平将解决粮食问题作为自己一生的事业去奋斗。

而袁隆平与水稻的缘分,开始于1960年。那年夏天,田里一株特殊的水稻吸引了袁隆平的目光。相比于其他水稻,这株水稻穗大粒多,颗粒饱满。袁隆平将这株水稻悉心培养,将它的种子再次种了下去,但他的后代却没能长成那株特殊水稻的样子。这就是袁隆平发现的第一株天然杂交稻,开启了袁隆平杂交水稻之路的探索。

袁隆平认为杂交水稻有优势,但这种想法却与传统的遗传学观点相悖。袁隆平不迷信权威,他决定要用实验来证明对错。

袁隆平变得比当地农民还要勤奋,在田地里劳作,只为找到混在其中的特殊水稻。曾经的年轻大学生不见了,如果是一个不认识袁隆平的人在田间路过,只会把他当作一位正在劳作的农民。袁隆平,现在是一个有庄稼味儿的科学家了。

然而,杂交水稻的培养并没有变得一帆风顺,相比于科研上的困难,袁隆平更难克服的是外部的阻挠。

“文革”爆发了,袁隆平的父亲因为曾经是国民党政府的工作人员,被定为“历史反革命”,而他也被划为了“黑五类”。不要说科研工作,袁隆平已经是自身难保了。曾经的朋友,学生都离他远去,在阶级斗争的大背景下,袁隆平无能为力。

但这些他都能承受,唯一让他无法忍受的,就是破坏了他辛辛苦苦的科研成果。就在袁隆平出去的一会儿,他就看到了墙上写着的大标语:“彻底砸烂袁隆平反动资产阶级的坛坛罐罐!”

当他赶到试验场时,只看到了碎了一地的盆栽,秧苗七零八落地掉在地上,还有无数的脚印。

三年的辛苦培育,一朝毁于一旦。袁隆平的心都碎了,仿佛一切的希望都已破灭。

袁隆平跌跌撞撞地回到家中,妻子邓哲看到丈夫的样子,就知道一定发生了不幸的事,上前抱住丈夫,给予着自己的安慰。

轰隆一声,外面的雨下的很大。袁隆平还沉浸在秧苗被毁的悲痛中,他的两个学生来了,也给他带来了转机。原来,他俩在得知了要砸老师地盆栽后,就悄悄提前去了试验场,将三种类型地盆栽一样保存了一个,藏在了水沟中。

孤心经营的秧苗没有被彻底毁掉,总算是一种宽慰。袁隆平更开心的是两位学生的相助,在当时人人远离的情况下,他们更让袁隆平心怀希望。这两位学生,在后来也成为了袁隆平最重要的助手,他们就是李必湖和尹华奇。

有了残存的秧苗,研究也就能继续下去。同时,为了提升粮食产量的现实问题,当地工作组将袁隆平任命为技术参谋,继续去搞科研,袁隆平就这样被免于了批斗,成为了当时的幸运儿。

袁隆平也得以将残存秧苗继续进行实验,很快,这些秧苗又发展壮大了。然而,他们再次被毁了,一整块的试验田一片狼藉,秧苗不知所踪,剩下的依旧是一片片的脚印。好像是适应了一样,袁隆平忍住内心的失望,赶紧去找寻残存的秧苗,总算是找到了五株。

但这场没有找到凶手的案子,再次让袁隆平走向风口浪尖。有人说他是自毁秧苗,是科技骗子。他被派到了煤矿,和被批斗的人一起去挖煤。袁隆平的学生再次帮了大忙,他们给国家科委打了电报,申请求助,这才让袁隆平得以继续参与科研。

袁隆平的磨难结束了吗?人祸结束了,但天灾又来了。1970年,滇南大地震爆发了,此时的袁隆平正和自己的学生在滇南育种。幸运的是,地震爆发时,三人都在外面,但种子却在屋里,好在大部分的种子都保住了。

杂交水稻进展缓慢,袁隆平团队为了寻找合适的野生稻,花了两年的时间,走遍了海南岛的田野,终于发现了那株名为“野败”的野生水稻。

1976至1988年,全国累计种植杂交稻12.56亿亩,增产1000亿公斤以上,袁隆平的杂交稻成功了。

人们都说:“我们解决吃饭问题靠‘两平’,一靠邓小平(生产责任制);二靠袁隆平(杂交水稻)。”

如今,袁隆平已经90岁了,但他依然还待在田地间,继续着杂交稻的研发。

对于袁隆平来说,一生只做一件事就够了。这件事足够伟大,也足够艰难。它需要的,就是一生坚守,一生钻研。

截至目前,国内的杂交稻种植面积1700万公顷,国外种植面积700万公顷,惠及亚非拉各国人民,无数人因此远离饥饿。现在,袁隆平团队依旧在努力攻关,希望解决杂交稻的口味问题与耐盐碱水稻品种的培育。

Don’t lose faith, as long as the unremittingly, you will get some fruits.

不要失去信心,只要坚持不懈,就终会有成果。

关注小小智,看更多名人品格故事

本文来源:https://www.kandian5.com/articles/21019.html

上一篇:央视网(cctv.com)

下一篇:袁隆平:没有华主席,哪有我今天?