Copyright 2012-2021 今日看点 All rights reserved. 苏ICP备13052634号-10

声明: 本站部分内容来源网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系

我们将在24小时内删除

友情链接: 网站地图

亲爱的妈妈:

稻子熟了,妈妈,我来看您了。

妈妈,您在安江,我在长沙,隔得很远很远。我在梦里总是想着您,想着安江这个地方。

人事难料啊,您这样一位习惯了繁华都市生活的大家闺秀,最后竟会永远留在这么一个偏远的小山村。

还记得吗?1953年,我要从重庆的大学分配到这儿,是您陪着我,脸贴着地图,手指顺着密密麻麻的细线,找了很久,才找到地图上这么一个小点点。当时您叹了口气说:“孩子,你到那儿,是要吃苦的呀……”

我说:“我年轻,我会拉小提琴。”

没想到的是,为了我,为了帮我带小孩,把您也拖到了安江。最后,受累吃苦的,是妈妈您哪!您哪里走得惯乡间的田埂!我总记得,每次都要小孙孙牵着您的手,您才敢走过屋前屋后的田间小道。

对一辈子都生活在大城市里的您来说,70岁了,一切还要重新来适应。我从来没有问过您有什么难处,我总以为会有时间的,会有时间的,等我闲一点一定好好地陪陪您……哪想到,直到您走的时候,我还在长沙忙着开会。那天正好是中秋节,全国的同行都来了,搞杂交水稻不容易啊,我又是组织者,怎么着也得陪大家过这个节啊,只是儿子永远亏欠妈妈您了……其实我知道,那个时候已经是您的最后时刻。我总盼望着妈妈您能多撑两天。谁知道,即便是天不亮就往安江赶,我还是没能见上妈妈您最后一面。

太晚了,一切都太晚了,我真的好后悔,妈妈,当时您一定等了我很久,盼了我很长时间,您一定有很多话要对儿子说,有很多事要交代。可我怎么就那么糊涂呢!这么多年哪,为什么我就不能少下一次田,少做一次试验,少出一天差,坐下来静静地好好陪陪您。哪怕,哪怕就一次也好。

妈妈,每当我的研究取得成果,每当我在国际讲坛上谈笑风生,每当我接过一座又一座奖杯,我总是对人说,这辈子对我影响最深的人就是妈妈您啊!

无法想象,没有您的英语启蒙,在一片闭塞中,我怎么能够用英语阅读世界上最先进的科学文献,用超越那个时代的视野,去寻访遗传学大师孟德尔和摩尔根?无法想象,在那个颠沛流离的岁月中,从北平到汉口,从桃源到重庆,没有您的执着和鼓励,我怎么能够获得系统的现代教育,获得在大江大河中自由遨游的胆识?

无法想象,没有您跟我讲尼采,讲这位昂扬着生命力、意志力的伟大哲人,我怎么能够在千百次的失败中坚信,必然有一粒种子可以使万千民众告别饥饿。他们说,我用一粒种子改变了世界。我知道,这粒种子,是妈妈您在我幼年时种下的!

稻子熟了,妈妈,您能闻到吗?安江可好?那里的田埂是不是还留着熟悉的欢笑?隔着21年的时光啊,我依稀看见,小孙孙牵着您的手,走过稻浪的背影;我还要告诉您,一辈子没有耕种过的母亲,稻芒划过手掌,稻草在场上堆积成垛,谷子在阳光中噼啪作响,水田在夕晒下泛出橙黄的颜色。这都是儿子要跟您说的话,说不完的话啊!……

儿:平

摘自《梦圆大地:袁隆平传》

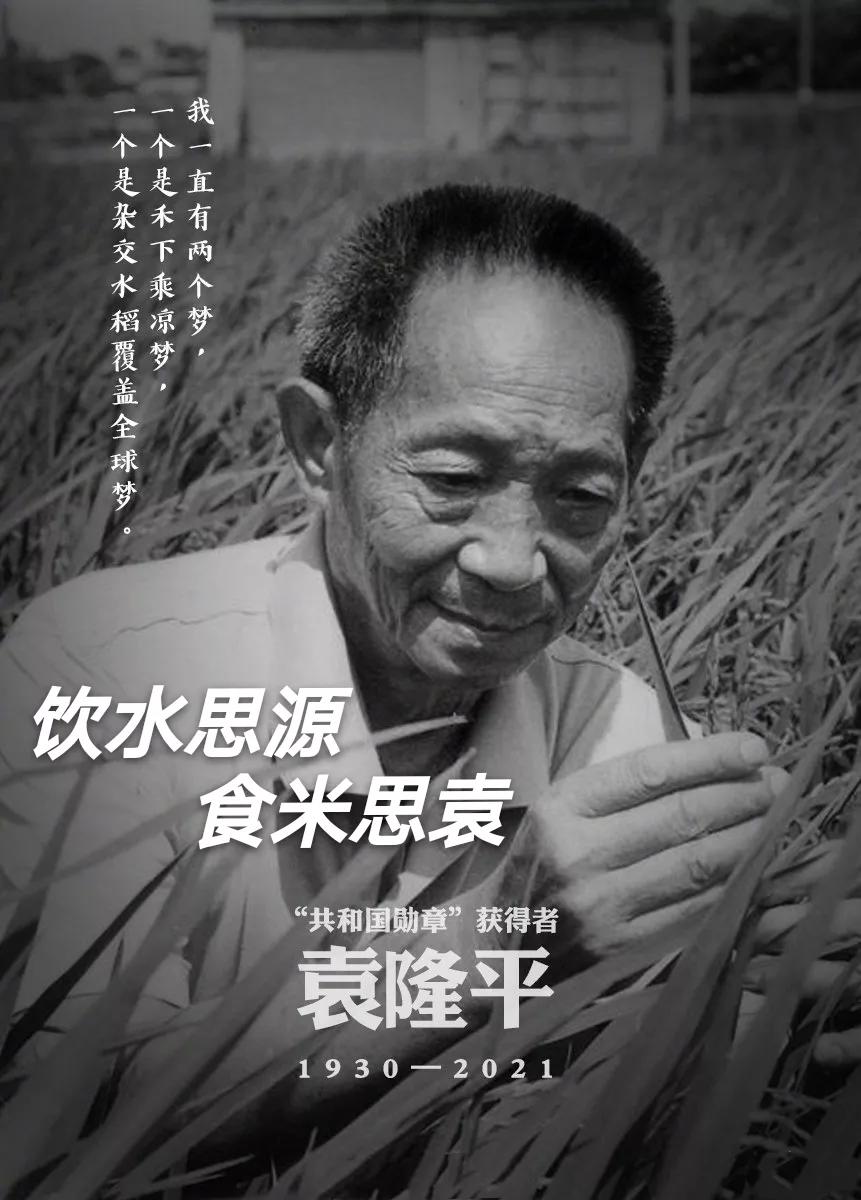

“工匠”永恒,国士无双

张英

在这个夏初时节,那位被称为“杂交水稻之父”的老人走了,享年91岁。从此春种秋收均与怀念有关。

民以食为天。古往今来,人类从未停止过对饥饿的抗争,从未停歇过对粮食的渴望。有过饥饿年代记忆的人不会忘记,当历史的时针指向1976年:这一年,全国大面积试种208万亩杂交水稻,稻秆上粗壮饱满的谷粒宣告了这一水稻培育模式的巨大成功,也让袁隆平这个名字从此刻在了人类科技史的丰碑上。

岁月不居,天道酬勤。在数十年的艰辛研究中,袁隆平为了追求一个“人类没有饥饿的未来”,付出了自己所有的青春年华,“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”世人能看到他的荣誉,也能感受到他的工匠精神,但成就这份工匠精神背后的付出却是人们想象不到的——八、九十岁高龄依然奔波在田间地头,爬田埂、蹚泥水,风里来、雨里去。以稻秆为笔,以稻穗为字,在岗位上倾注心血,在大地上写下华章,改变了中国,改变了世界,改变了人类。

工匠精神是什么?精业是基石、奉献是目的,抛去功利色彩,毕生追求极致。工匠精神是职业认同,也是价值传承,做一件事不难,做好一件事很难,把一件事做到极致尤其难,因为它意味着你必须数十年如一日地忍受寂寞,忍受失败,忍受常人无法忍受的艰辛。2019年,党中央决定,首次开展国家勋章和国家荣誉称号集中评选颁授,隆重表彰一批为中华人民共和国建设和发展作出杰出贡献的功勋模范人物,袁隆平、屠呦呦等36人入选。仰望这些“国之英者,世之楷模”,岗位不尽相同,工匠精神却如出一辙——立大德于社会、扬大义于国家、布大信于天下。为民分忧,为国奉献,成就大“我”,这都是工匠精神的时代内涵。

执事敬,事思敬。世界人口已突破70亿大关的眼下,依然有人在饥饿线上挣扎,袁隆平不仅用自己的科研解决了中国人的吃饭问题,也为世界献上了解决饥饿问题的法宝。正因终生保持对自己事业的敬重与敬畏,才让被国际同行赞为“他的研究是带给全人类的福音”的袁隆平,成为当之无愧的“大国工匠”。

袁隆平生前经常跟人说起他曾经做过的两个梦:一个梦是田里的水稻长得像高粱一样高,稻穗像扫帚一样长,颗粒像花生一样大,他和助手们走累了,就在稻子下面聊天乘凉。这个梦想的实质,就是水稻高产梦,让人们吃上更多的米饭,永远都不用再饿肚子。老人的另一个梦,就是杂交水稻走向世界、覆盖全球梦。这位朴实无华的老人一生“耕作”于大地,以其工匠精神谱写了一曲永不止息的赞歌。

“工匠”永恒,国士无双!

来源新湖南客户端.湘江评论

我们粉过的袁院士,永远年轻

杨兴东

告别总在猝不及防时。总在杂交水稻领域不断攀登的“90后”袁隆平院士,在这个初夏与我们长久告别了。我们从此失去了睿智、开朗、风趣、幽默的袁爷爷,内心无比惋惜。

作为“杂交水稻之父”,袁隆平用“一粒种子”帮助中国人告别了饥饿,回答了世界“谁来养活中国”的疑问。作为杰出的科学家,他是当代青年榜样。犹记得,2019年9月,他出席湖南农大秋季开学典礼,学生们欢呼尖叫,上演“大型追星现场”。“增粉”的,正是他身上那种“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的科学家精神。

科学无国界,科学家有祖国。对袁隆平来说,科学家精神首先就是对国家、人民的热爱。1953年,袁隆平刚刚分配到湖南安江农校不久,就许下宏愿“愿天下人都有饱饭吃”。“侠之大者,为国为民。”袁隆平正是怀着一份为国为民的赤子之心,才取得了奉献自我、造福国家、民族、人民的成就。

科学家精神,是对自我的不断超越。习近平总书记指出:“广大科技工作者要树立敢于创造的雄心壮志,敢于提出新理论、开辟新领域、探索新路径,在独创独有上下功夫。要多出高水平的原创成果,为不断丰富和发展科学体系做出贡献。”袁隆平院士正是这样的楷模。“我带研究生有一个要求,你下不下田?你不下田我就不带”“只有下田才最快乐”。过89岁生日那天,院士来到田间地头去察看自己最心爱的水稻;被授予“共和国勋章”的那天,老人忙碌的身影出现在三亚的田间地头。

“山外青山楼外楼,自然探秘永无休,成功易使人陶醉,莫把百尺当尽头。”这是挂在袁隆平院士家中的一首自作诗。今天的中国,正越来越接近民族伟大复兴的目标,但越是登顶越需付出艰辛的努力。关键核心技术买不来、讨不来,但让人欣慰的是,更多的青年科研工作者正在朝着袁隆平的科学精神出发——登陆火星“天问一号”研发队伍平均年龄35岁!抚今追昔,1953年时的袁隆平,不正是如此:不计较一时的得与失,把追寻科学,作为毕生的追求。这一追,便追成了永恒。

巨匠已逝,风范永存。我们粉过的袁隆平,永远年轻。

来源新湖南客户端.湘江评论

标签组:[袁隆平]

本文来源:https://www.kandian5.com/articles/21072.html