Copyright 2012-2021 今日看点 All rights reserved. 苏ICP备13052634号-10

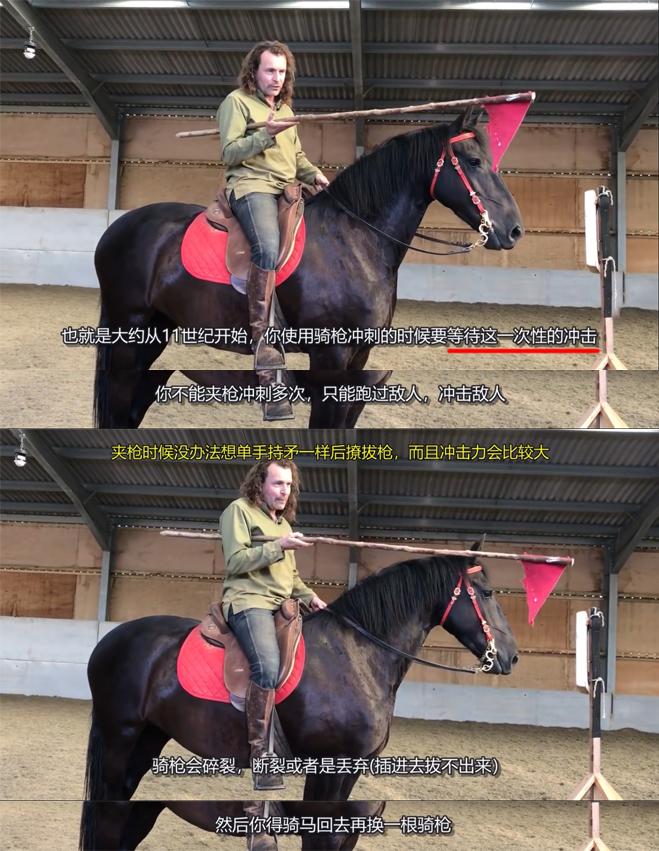

声明: 本站部分内容来源网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系

我们将在24小时内删除

友情链接: 网站地图

这篇文章的内容,可能是很多人更关心的。本文对东西方之间不同风格的马上武艺,有比较深入的解析。我其实并不想说太多关于古代军事方面的内容,但是谈马上武艺,离不开军事。

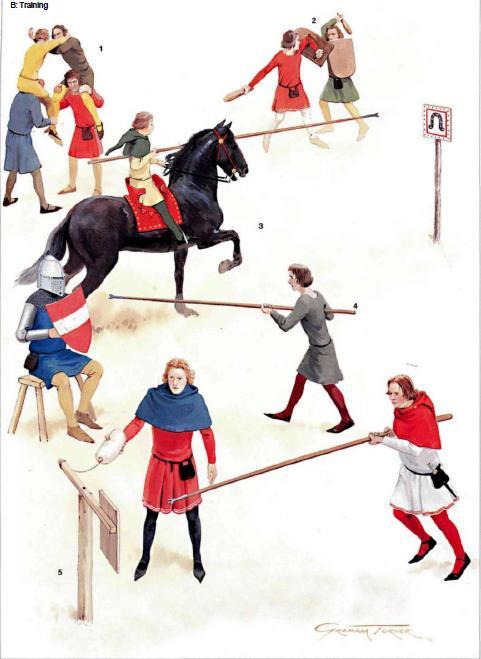

一、夹枪冲锋,马背上的“打桩机”

1.腋下平握骑枪

2.腋下夹枪冲锋

3.中国夹枪冲锋起源

二、丰富多彩的马上格斗技术

1.单手用枪的缺陷,双手运枪的优势

2.稀奇的双手夹枪和双持进攻性、异种兵器

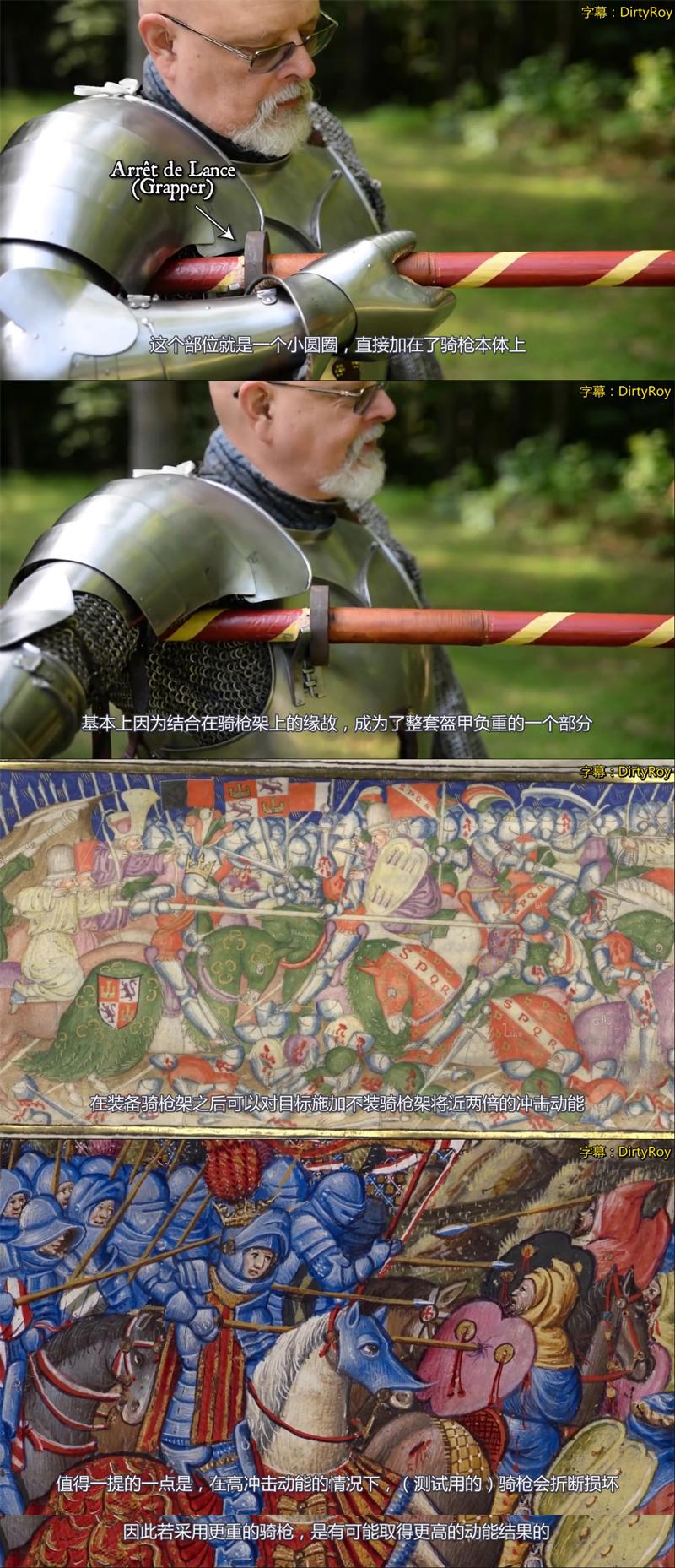

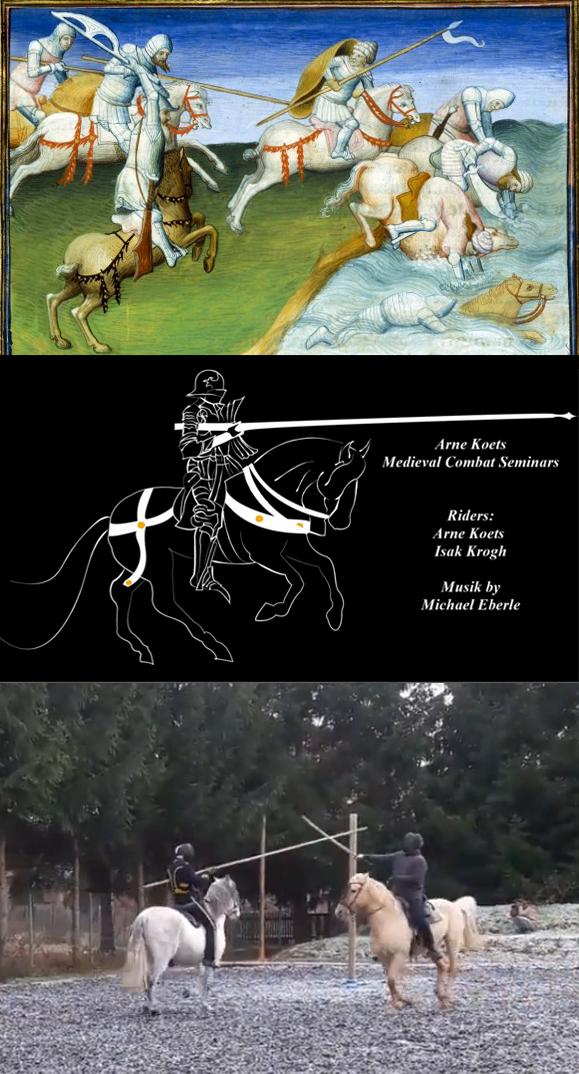

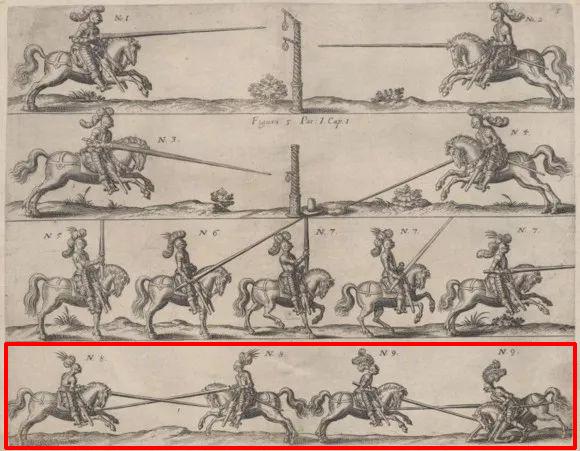

在欧洲中世纪,骑士们发明出了一种骑枪新玩法,这就是大众印象中的“夹枪冲锋”。这个夹枪冲锋战术,在很多人心中,是最先进的骑枪冲击战术,是一种革命性的进步。在这个战术下,战马的冲击力,最大程度的传递在骑枪上,如同打桩机,具有非常巨大的撞击力。

在如此巨大的撞击力下,即使没有枪头,被枪杆捅上的人也非死即伤,中招死亡率超高。枪骑兵使用夹枪冲锋战术,基本可以无视大部分盔甲。

使用夹枪冲锋单挑,同归于尽的概率很高,因为很多人没有格挡,没有闪避

使用夹枪冲锋单挑,同归于尽的概率很高,因为很多人没有格挡,没有闪避

欧洲骑士,似乎很依赖带弧度的板甲,因为“跳弹“会降低骑枪的伤害。而在早期,骑士们是靠手持盾牌防御骑枪

欧洲骑士,似乎很依赖带弧度的板甲,因为“跳弹“会降低骑枪的伤害。而在早期,骑士们是靠手持盾牌防御骑枪后期,夹枪冲锋战术,发展至巅峰,甚至可以无视全身板甲。骑枪即使刺不穿板甲也没关系,一旦中招,可以直接把人撞下马。就算没摔死,人也蒙了。

大约在13世纪,欧洲骑枪出现了一种新款式,这就是大家常见的“骑士枪”——特化的配重锥形骑枪。这个锥形枪杆的设计思路,跟中国步战大枪的锥形杆相似。

不同点在于,欧洲锥形骑枪,强化冲击威力,弱化格斗性能。

而中国锥形大枪,是强化格斗性能,弱化列阵属性。

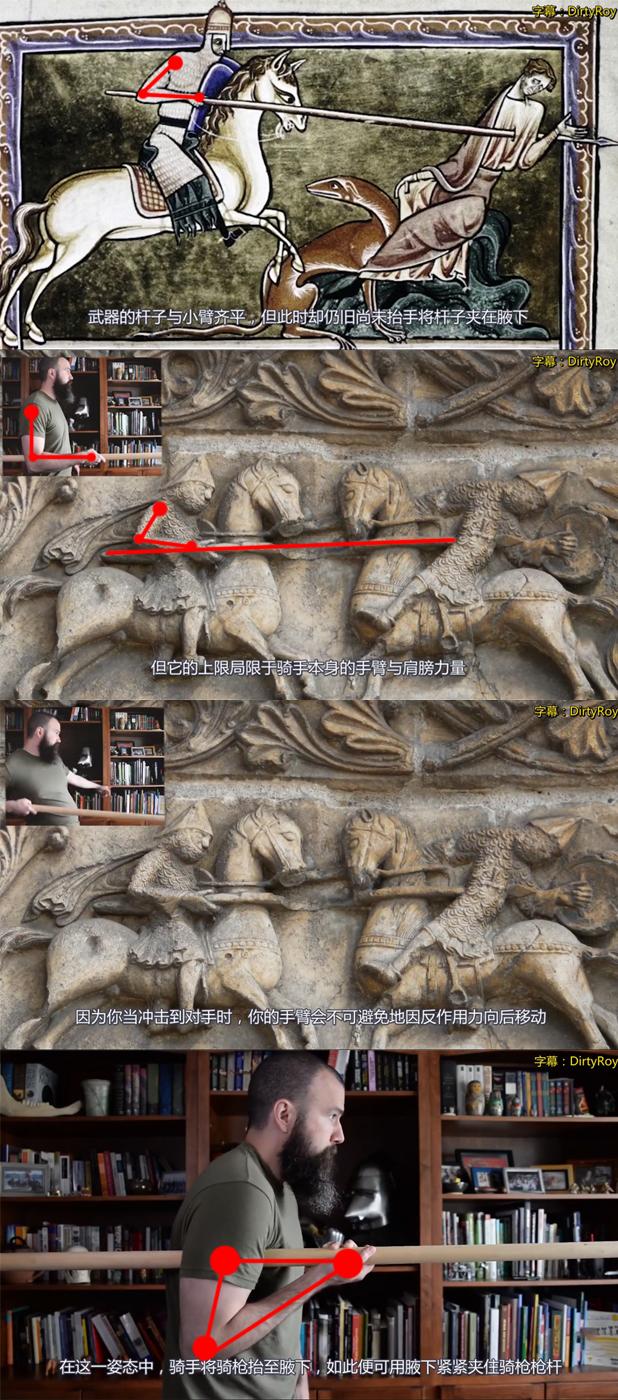

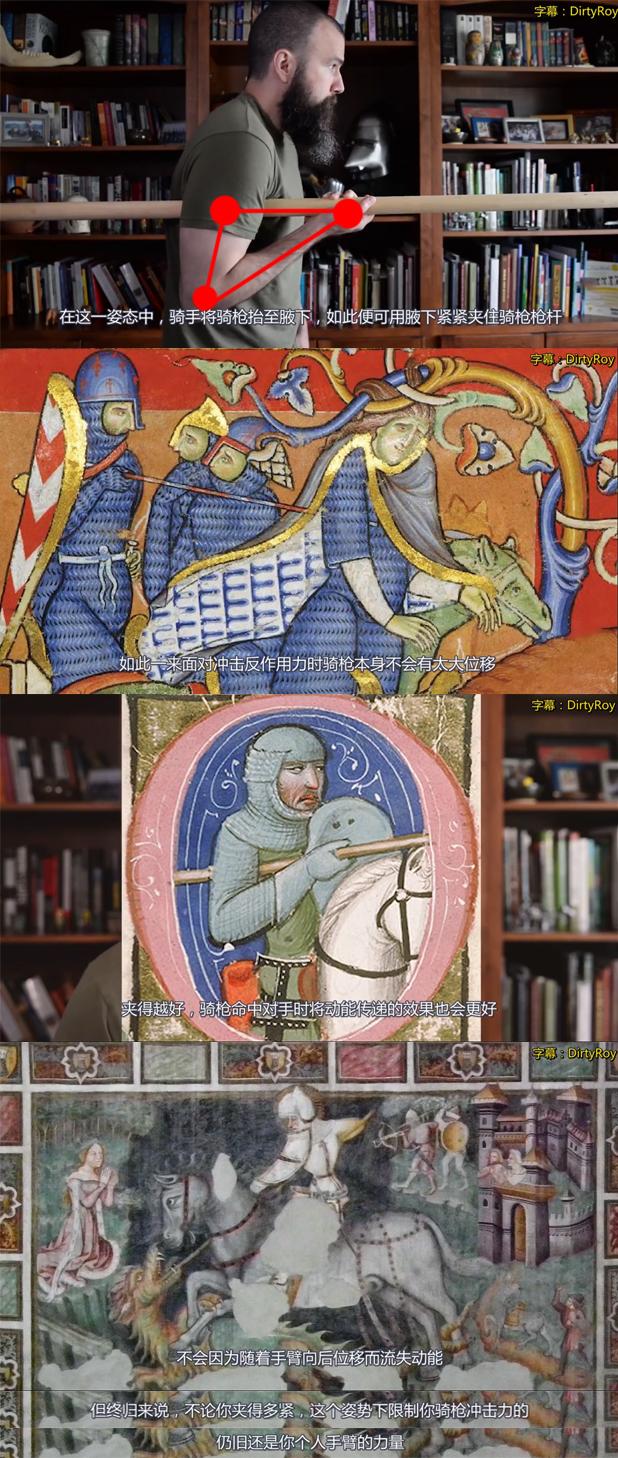

在夹枪冲锋出现之前,有一个萌芽阶段的战术,跟夹枪冲锋很像,就是腋下平握骑枪。这个战术跟腋下夹枪冲锋很像,但有些区别。

这个腋下平握骑枪的姿势,似乎很早就有了。

古希腊陶罐上的马其顿骑兵

古希腊陶罐上的马其顿骑兵腋下夹枪的加洛林骑士,但是他们并不玩真正的夹枪冲锋,而是把枪投掷出去,再拔剑作战。

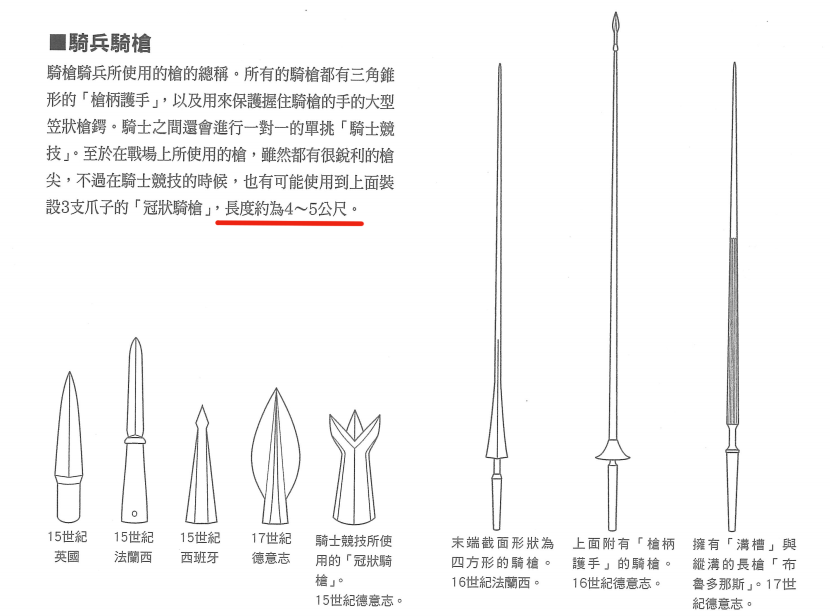

《世界武器甲胄图鉴》

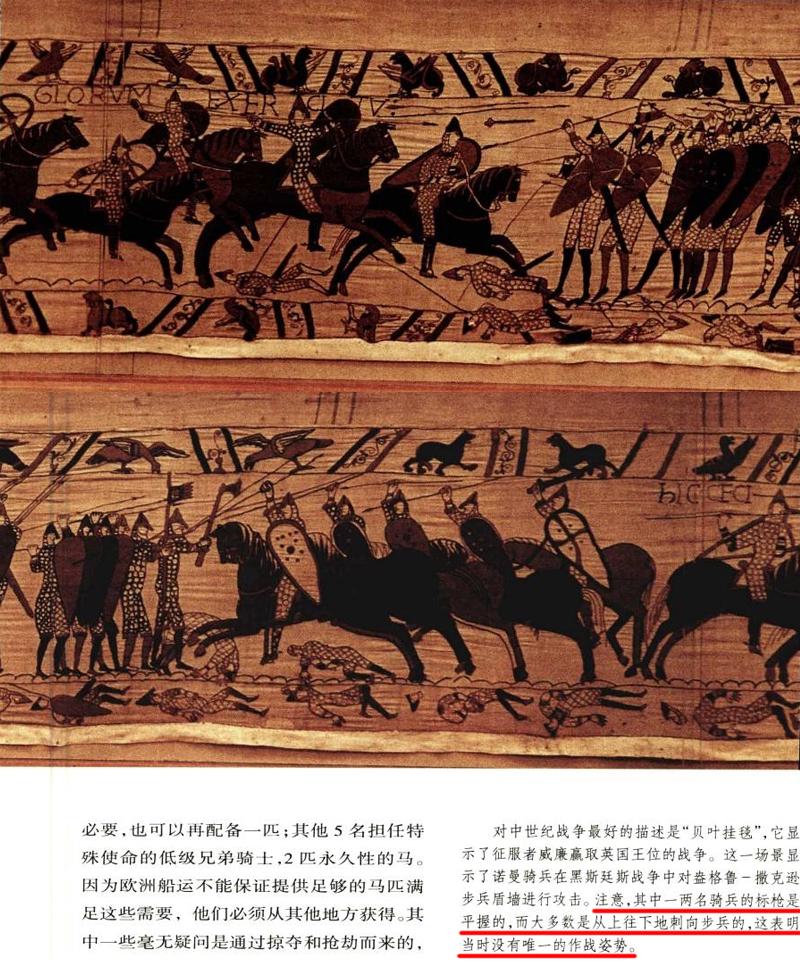

《世界武器甲胄图鉴》严格意义上的夹枪冲锋战术,主流观点认为是11世纪的诺曼骑士发明的。但是,个别骑士玩夹枪冲锋,对学者们来说,似乎并没有太大意义。学者们最想知道的是,夹枪冲锋,是何时成为西方主流战术的。

《图解世界战争战法》

《图解世界战争战法》有种观点认为,也许在11世纪晚期,诺曼骑士开始统一使用夹枪冲锋,战绩不凡,于是这个战术影响了周围的国家。12世纪后,西方骑士基本都在玩夹枪冲锋。

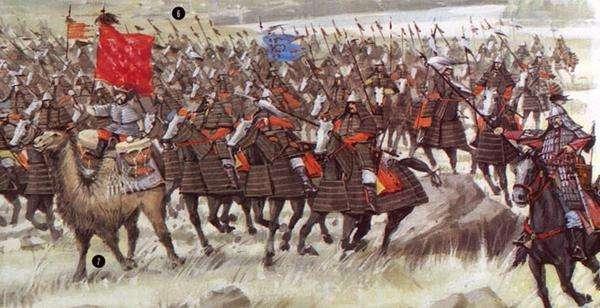

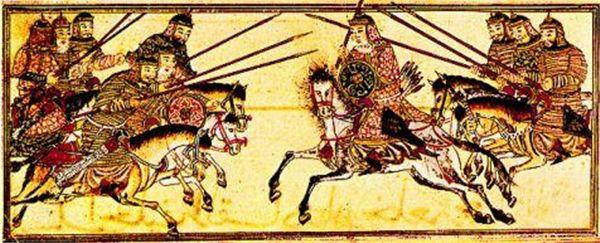

不过,在12—13世纪,西方骑士使用夹枪冲锋战术对付东方骑兵,似乎并没有太大优势。蒙古具装重骑兵的冲击和轻骑兵的骑射配合,令西方骑士吃了不少亏。

当时的欧洲骑士,只有锁子甲、内衬和罩袍。战马大多只有罩袍,外号“床单骑士”

当时的欧洲骑士,只有锁子甲、内衬和罩袍。战马大多只有罩袍,外号“床单骑士”

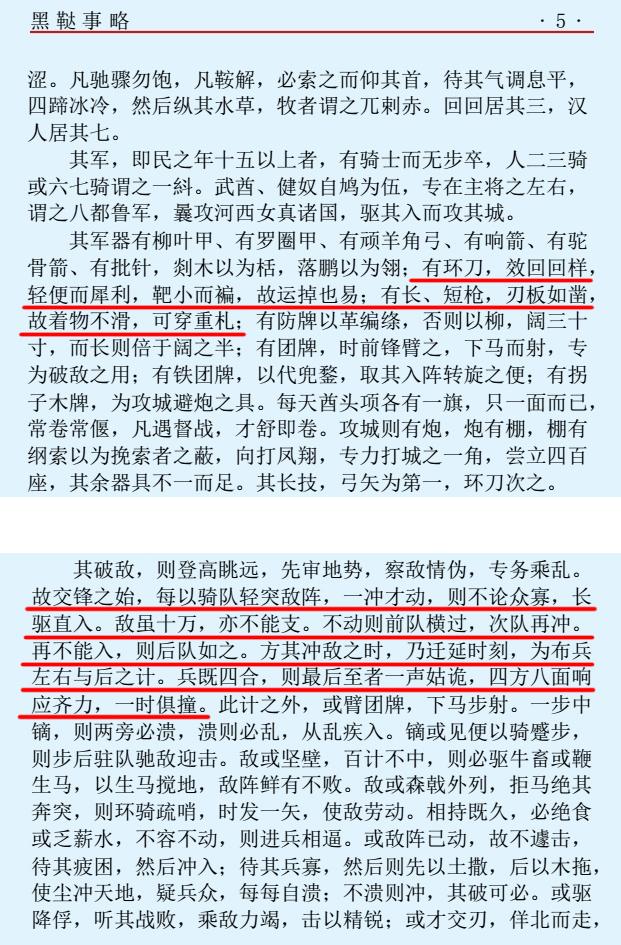

宋 彭大雅《黑鞑事略》

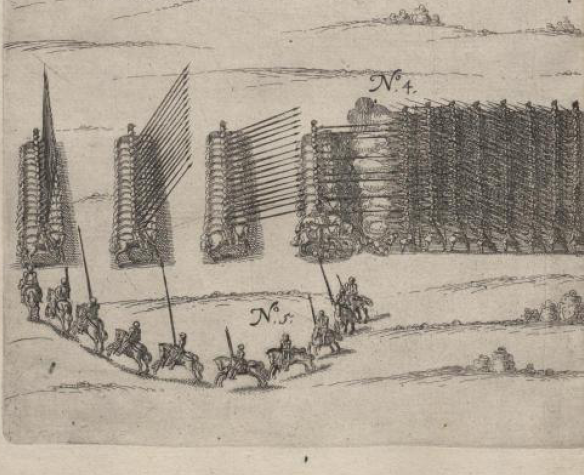

宋 彭大雅《黑鞑事略》 马背上的密集枪阵

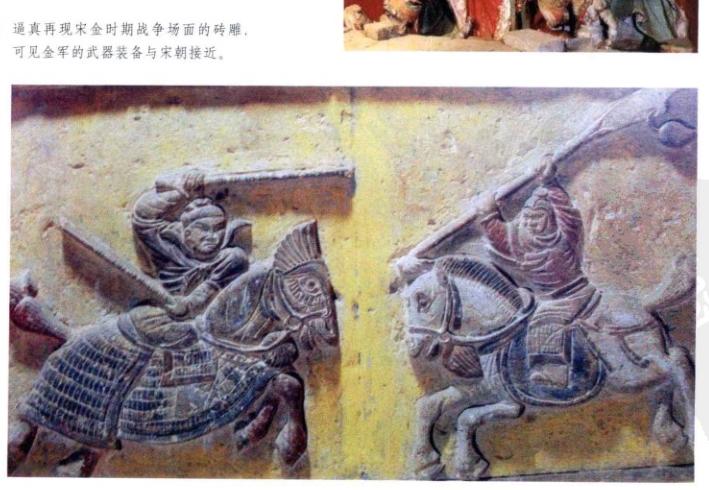

马背上的密集枪阵有种观点认为,金朝的铁浮屠/拐子马,就是使用的骑兵墙式冲锋战术。因为骑兵队形特别密集,而被讹传为“连环马”。

《鄂王行实编年》

兀术有劲军,皆重铠,贯以韦索,三人为联,号拐子马,又号铁浮图,堵墙而进,官军不能当,所至屡胜。

《忠义余光卷》

《忠义余光卷》夹枪冲锋的升级版——中级“打桩机”

夹枪冲锋的终极版——顶级“打桩机”

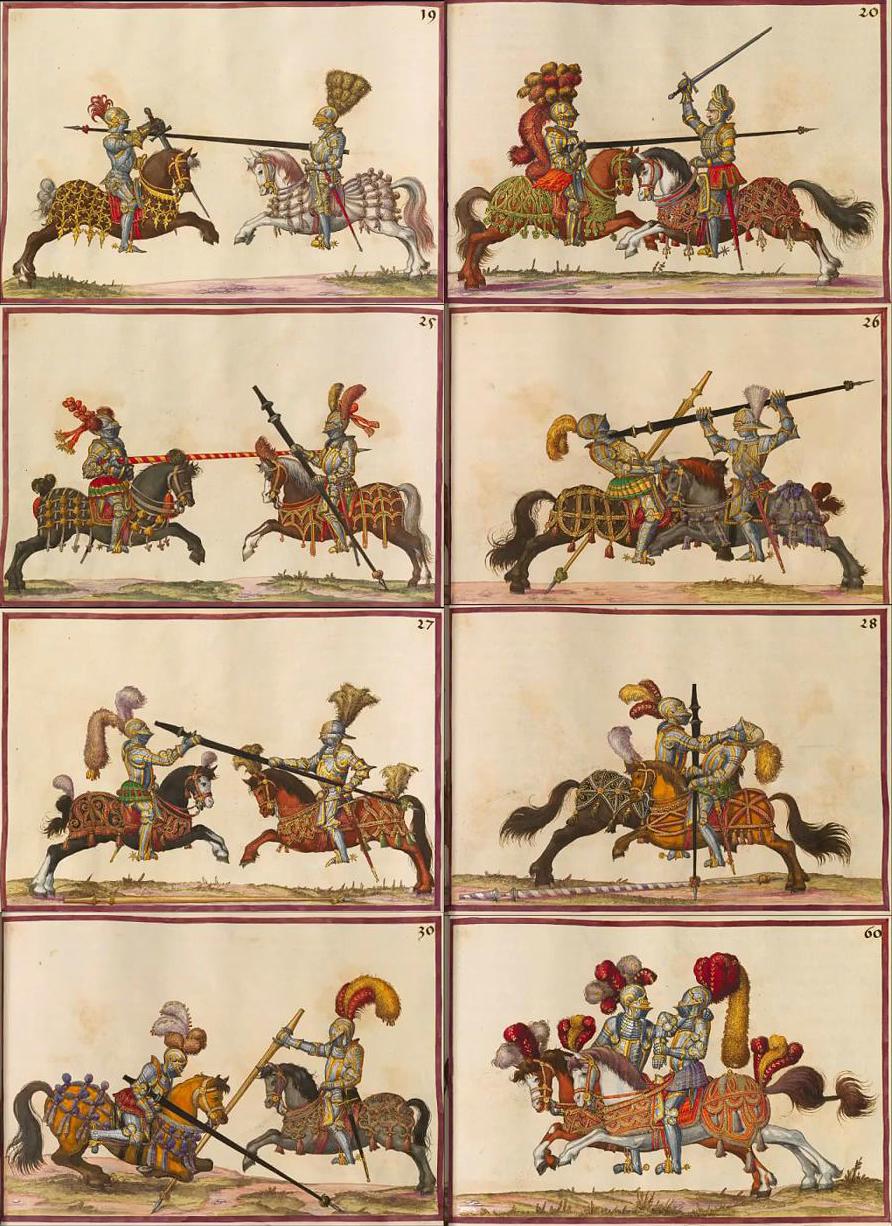

完全丧失了格斗性能,只能在“规则限定下的游戏”——骑枪竞技中使用。

中国古代,其实也有一些骑兵使用夹枪冲锋战术,但是并不流行,反而很冷门。冷门到大众都没有印象,在传统通俗文化里也没有留下痕迹。我认为,这可能跟中国古代骑将或武举考试,在单兵战术方面,一向比较重视个人武艺有关。

夹枪冲锋,最适合集团冲锋。单兵格斗时,这个战术其实不太好使。西方骑士似乎不喜欢用骑枪进行多次的单兵格斗,而是最爱用骑枪完成一次冲击力爆表的冲锋。冲锋完毕,要么回头再冲一波。要么弃枪拔剑,投入近身格斗。

难道只有在比武竞技的时候,骑士们才会秀一把骑枪格斗技术?确实,锥形骑枪的形制,不太适合单兵格斗,因为它是“冲锋专业户”。

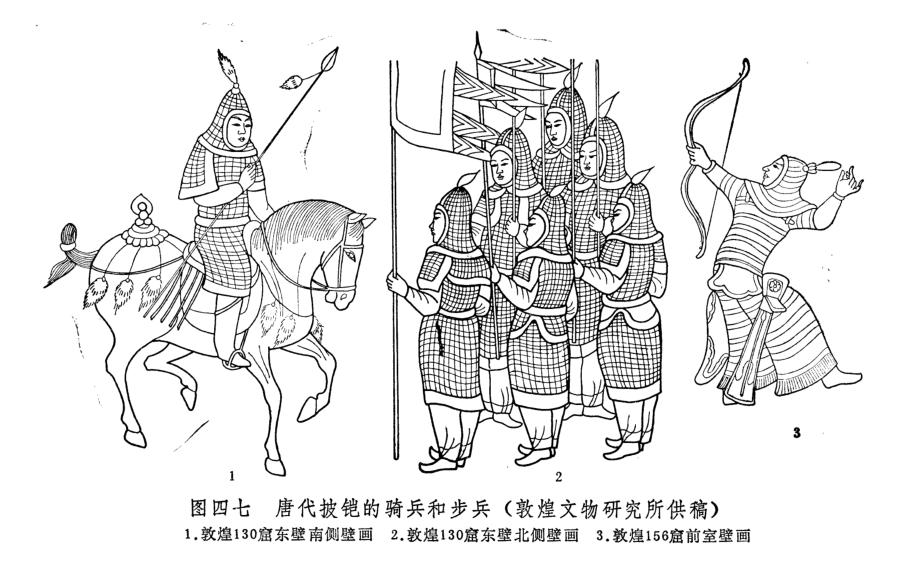

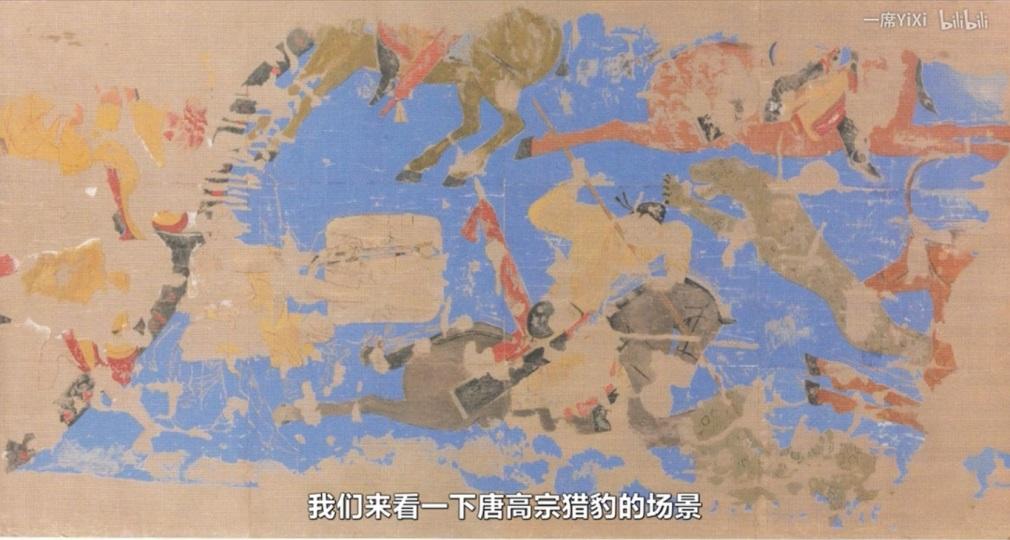

中国最早的夹枪冲锋记录,始于唐代。依据包括文献和壁画。不过,这少得可怜的资料,只能证明这个战术,在中国古代也许存在,但并不吃香。在中国历史上的大部分时期,夹枪冲锋战术,一直冷门,从未火过。

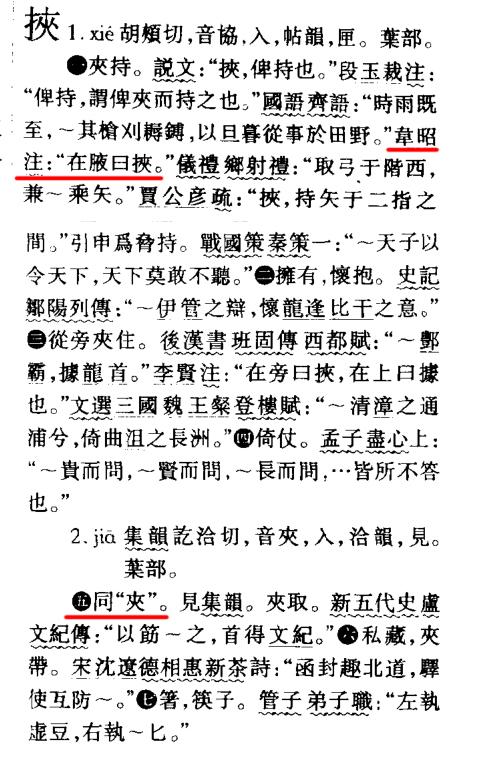

《王力古汉语字典》

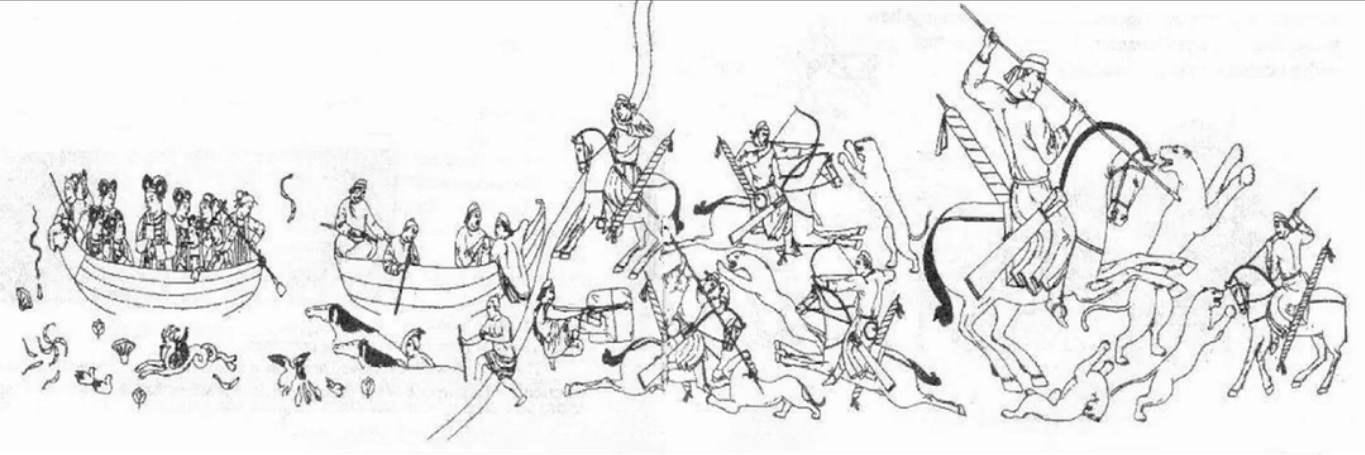

《王力古汉语字典》唐代敦煌壁画《八王争舍利》中,疑似有几个夹枪冲锋的骑兵,但是我不知道这幅壁画的年代。

王难得是在天宝初年玩的“夹枪冲锋”(天宝年间,是公元742年正月—756年七月)。但是没有证据证明唐朝骑兵普遍玩这套,东亚枪骑兵普遍喜欢双手持马枪进行马上格斗。

蒙古人也许是在西征时期,学到了夹枪冲锋战术。不过看图上,动作好像不太标准,这个问题下面再说。

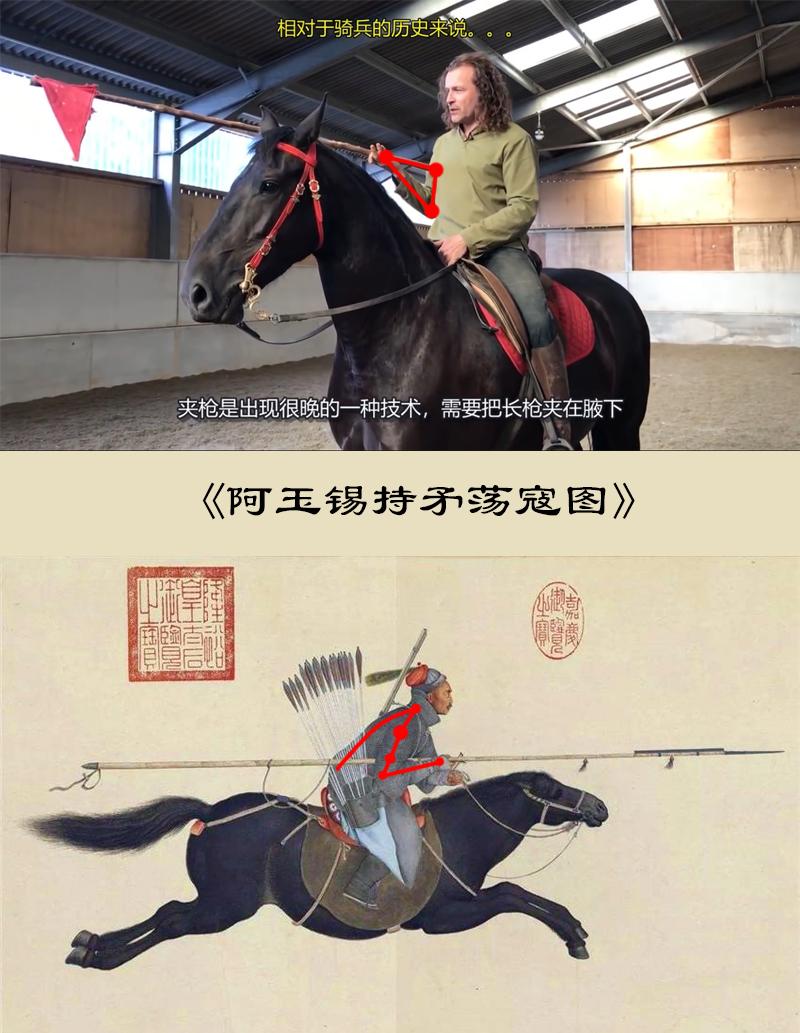

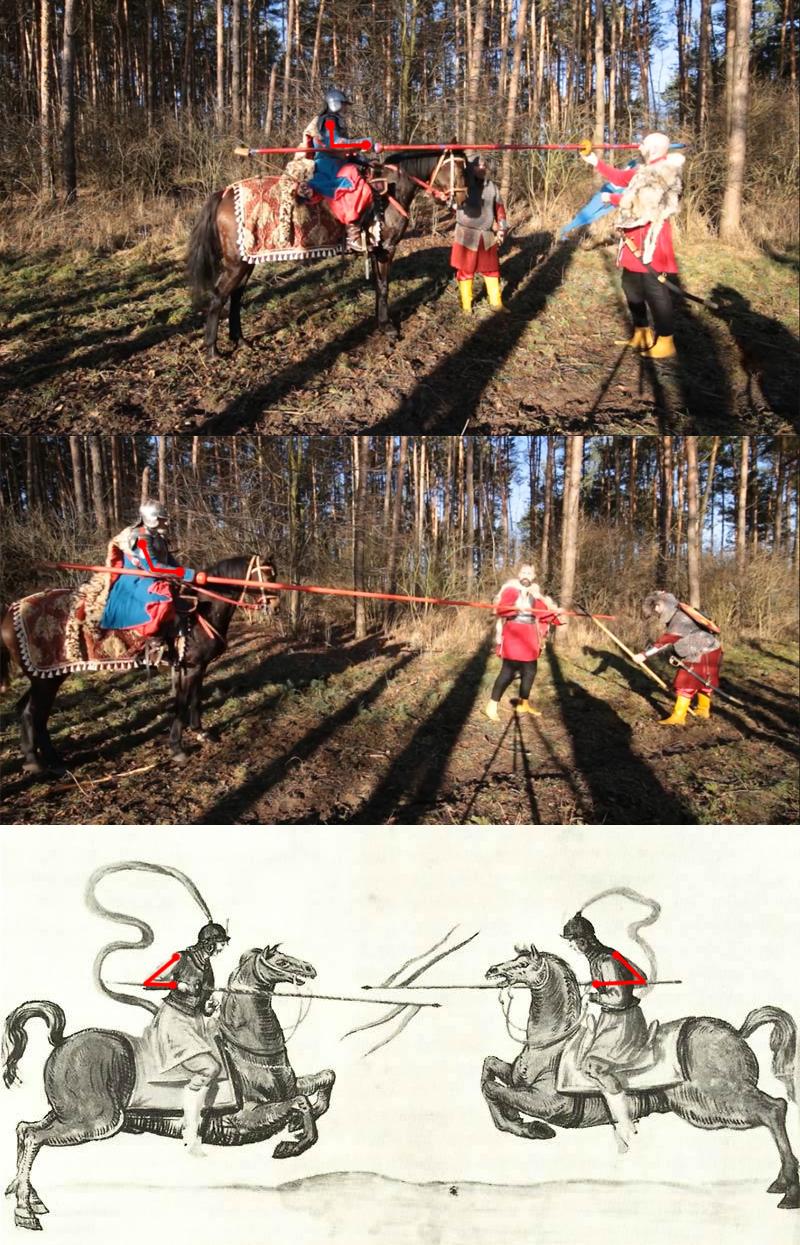

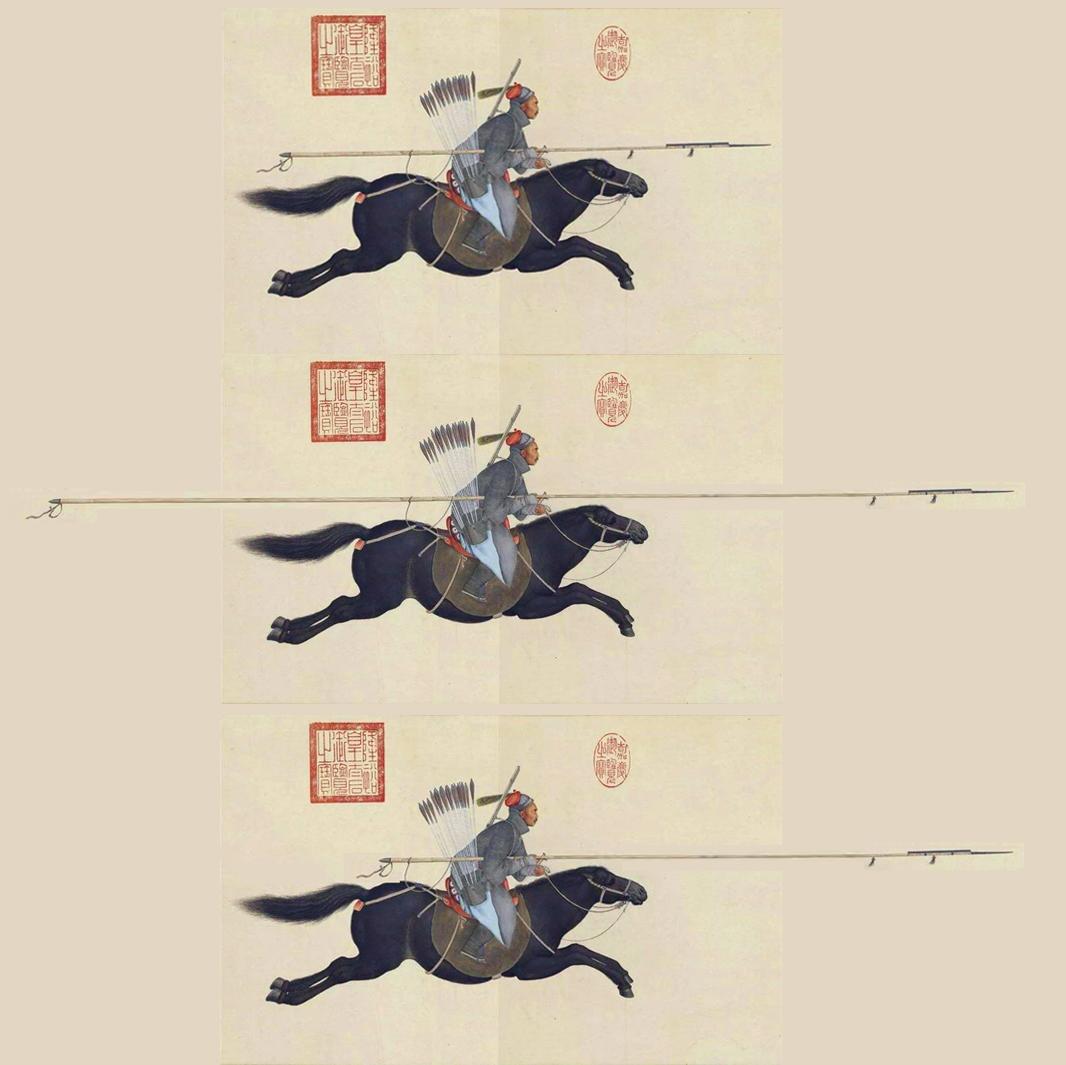

有人认为清朝勇士阿玉锡的持矛动作不算夹枪冲锋,我也觉得这个有点模棱两可,也许算“半夹枪”。但是我发现了几个现象,在西方的一些绘画里,波兰翼骑兵的夹枪姿势,也不标准。

甚至在一些历史爱好者的复原里,夹枪姿势同样不标准。那么,是否可以认为,是画师把细节画错了。或者说,腋下平握骑枪、半夹枪和腋下夹枪,在实际战斗中,也许并没有太大差距。

对了,这位阿玉锡,是蒙古人。

6米左右的骑枪如何单手夹枪冲锋?我做了一张示意图。原版阿玉锡的骑枪我目测3.4米封顶。

阿玉锡的骑枪刃部较长,枪头下还有一截三十多厘米的铁刃,这是防止敌人徒手抓枪的设计。由于枪头较重,重心靠前,单手持枪杆中间比较省力。

夹枪冲锋的优势在于,集团战的第一波对冲威力很大。队形越密集,效果越恐怖。它的缺点在于,枪骑兵之间单挑的时候,骑枪很容易被双手运枪的骑兵拨开,然后就被对面刺中。面对大太刀和偃月刀骑兵,也可能被拨开,或许马刀骑兵也有完成这个动作的机会。

若同为长杆,做出这招并不难,普通马刀就比较危险了,因为太短,容错率低。

马刀拨开单手骑枪

马刀拨开单手骑枪 徒手抓枪,这种事情经常见到古代记录。一些长枪因此专门做了特殊设计,比如加长枪刃,刃下带利刃圆盘、刃下带铁刺、刃下附加一截长条形利刃之类的(阿玉锡骑枪当属此类)

徒手抓枪,这种事情经常见到古代记录。一些长枪因此专门做了特殊设计,比如加长枪刃,刃下带利刃圆盘、刃下带铁刺、刃下附加一截长条形利刃之类的(阿玉锡骑枪当属此类) 马上武艺图谱(16世纪)

马上武艺图谱(16世纪)

盛唐以后,重型长刃马槊逐渐势微,与初唐时期不同了。小枪头的马枪,门槛更低,招式更灵活,成为了唐代骑枪主流。唐代骑枪,一度尺寸较短,可能3米就封顶了。

这种马上持矛狩猎图,在世界各地都有很多。多数都是反手扎枪,国外多为单臂反手扎枪,中国都是双臂反手扎枪

这种马上持矛狩猎图,在世界各地都有很多。多数都是反手扎枪,国外多为单臂反手扎枪,中国都是双臂反手扎枪

唐代禁止私人持有长矛和槊,短矛和刀等格斗兵器就不管制。这表明当时的唐人,对普通短矛,长矛和槊区分明显,概念明确。

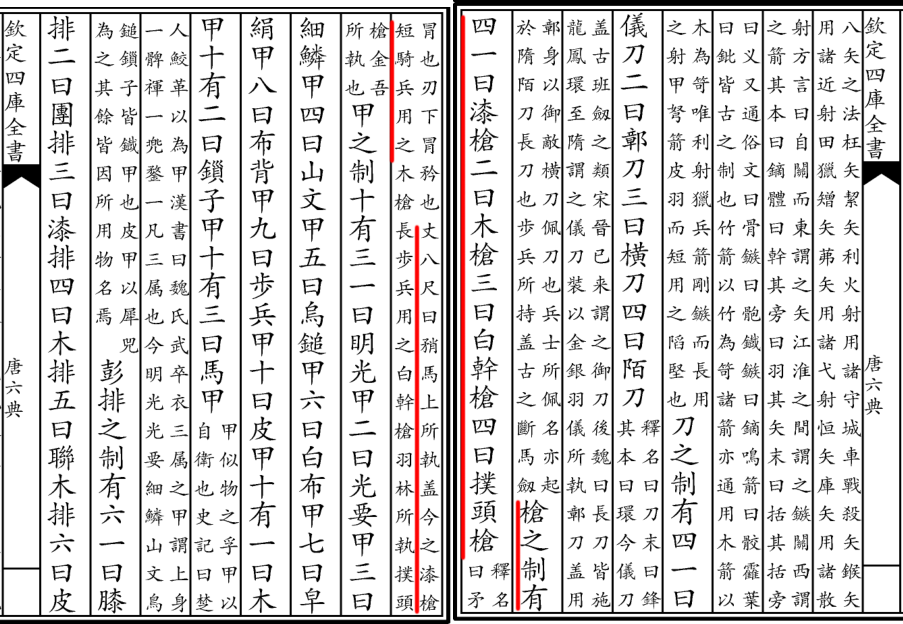

《唐六典》

《唐六典》里作者直接坦言,当时的骑兵漆枪比较短,达不到一丈八尺,步兵木枪倒是挺长。唐代小尺30厘米,大尺36厘米,一丈八尺至少5.4米。看壁画里的士兵长枪,步兵枪大概在2—3.6米,骑兵枪约2.5—3米。当然,很多古画的比例并不写实,这也是影响判断的因素。

在《通典》里,又出现了一丈八尺的武举考试马枪,这个在下面会细讲。

《唐律疏议》成书于永徽四年十月(公元653年),《唐六典》成书于开元二十六年(738年),《通典》成书于贞元十七年(801年),不同时期,情况也不同,需要分别看待。

唐代小尺30厘米,大尺36厘米,一丈八尺至少5.4米。即使按汉尺,也是4.16米的马枪。1斤=16两=661克,枪重10.6市斤,枪杆直径4.5厘米(不知是什么木材,对比这个长度和直径,重量偏轻了,难道是积竹木柲复合杆?)

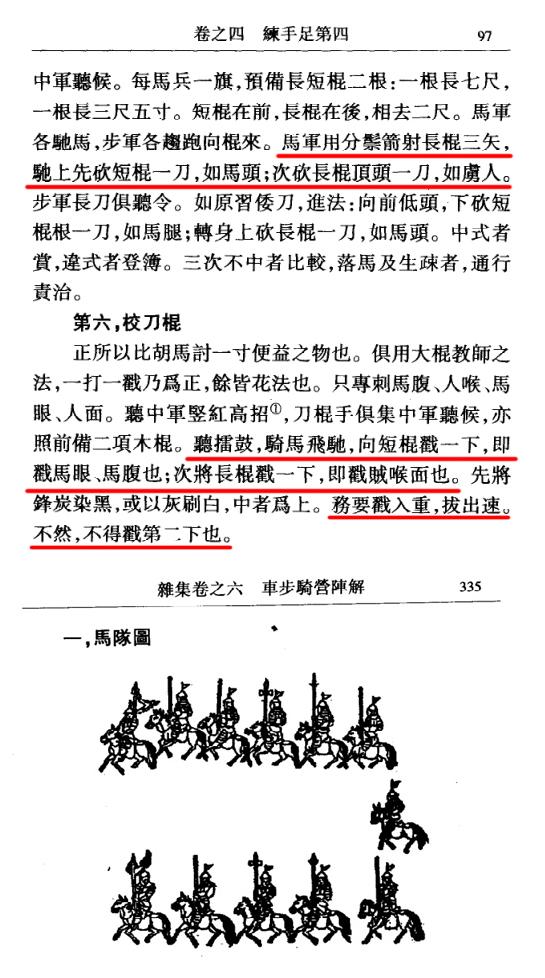

按照《通典》的记载,武举考生需要持一丈八尺的马枪,纵马运枪,将放置在4个木人头顶上的方板击落。方板宽10.5厘米,击落方板后木人不能倒。木人立在矮墙上,可能是分别列在四周,且没有固定的很牢,因此很容易误把木人击倒。如果像木桩那样深深钉在墙上,就没必要强调不要把木人击倒。最后要求考生动作灵活不失误,才算优秀。

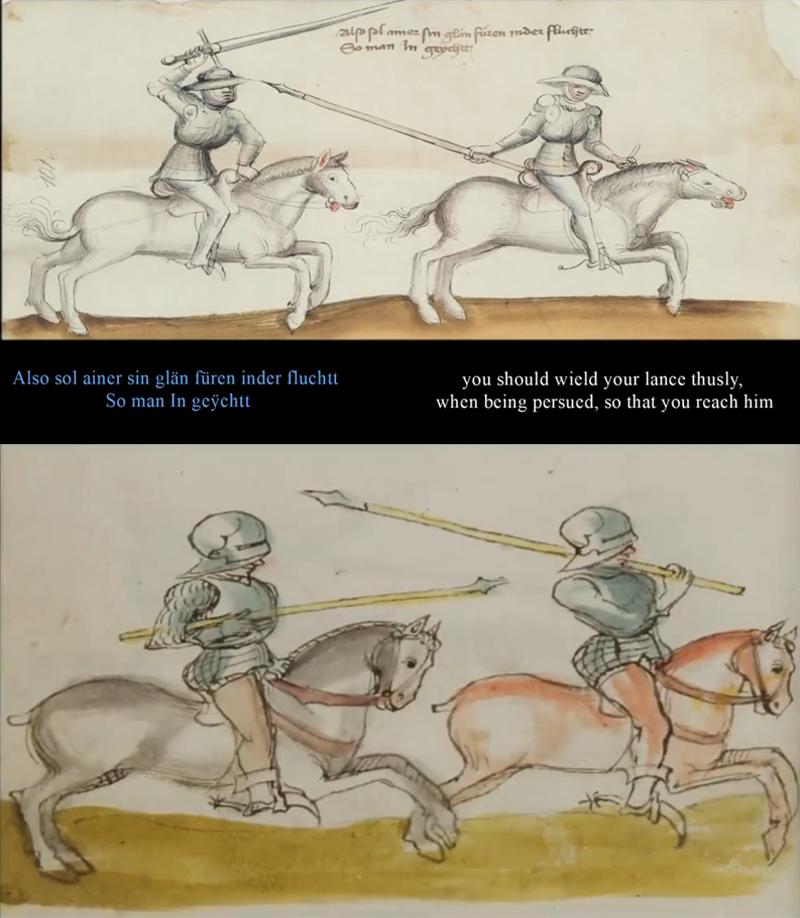

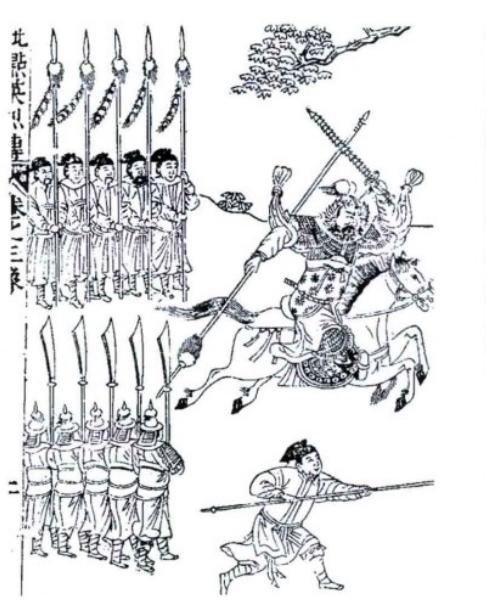

这个科目考的是对马枪准头和力度的把握,由于这根马枪很长,必须要双手运用,这同时又考到了脱离缰绳,仅靠双腿控马的骑术。

我根据记载和一张照片,想象并魔改了一下,尝试着还原那个画面。唐代马枪,枪头比较小,不够霸气,我改成了东汉两刃马槊,另外一根是普通东汉马槊。

纵马运枪,击落方板,板落而木人不倒。连续完成4次同样的挑战,动作要麻利,且不失误

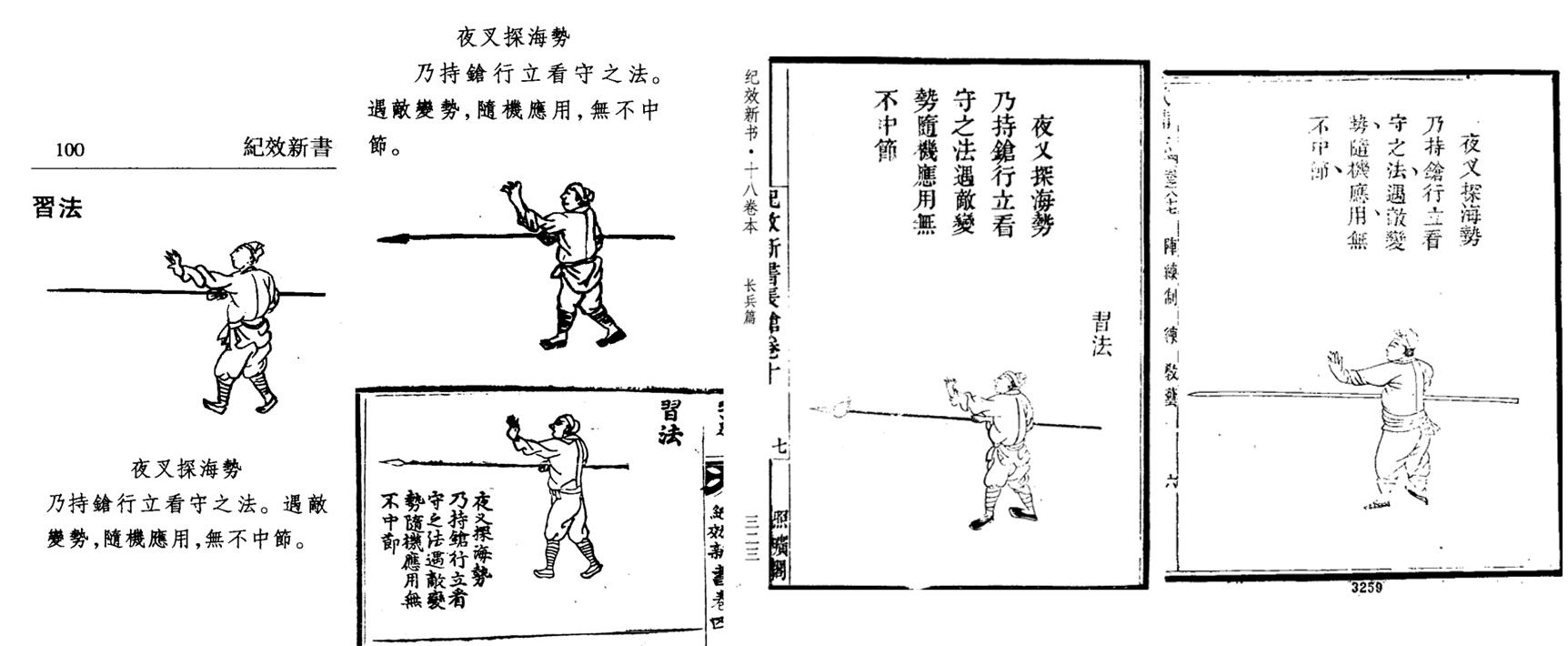

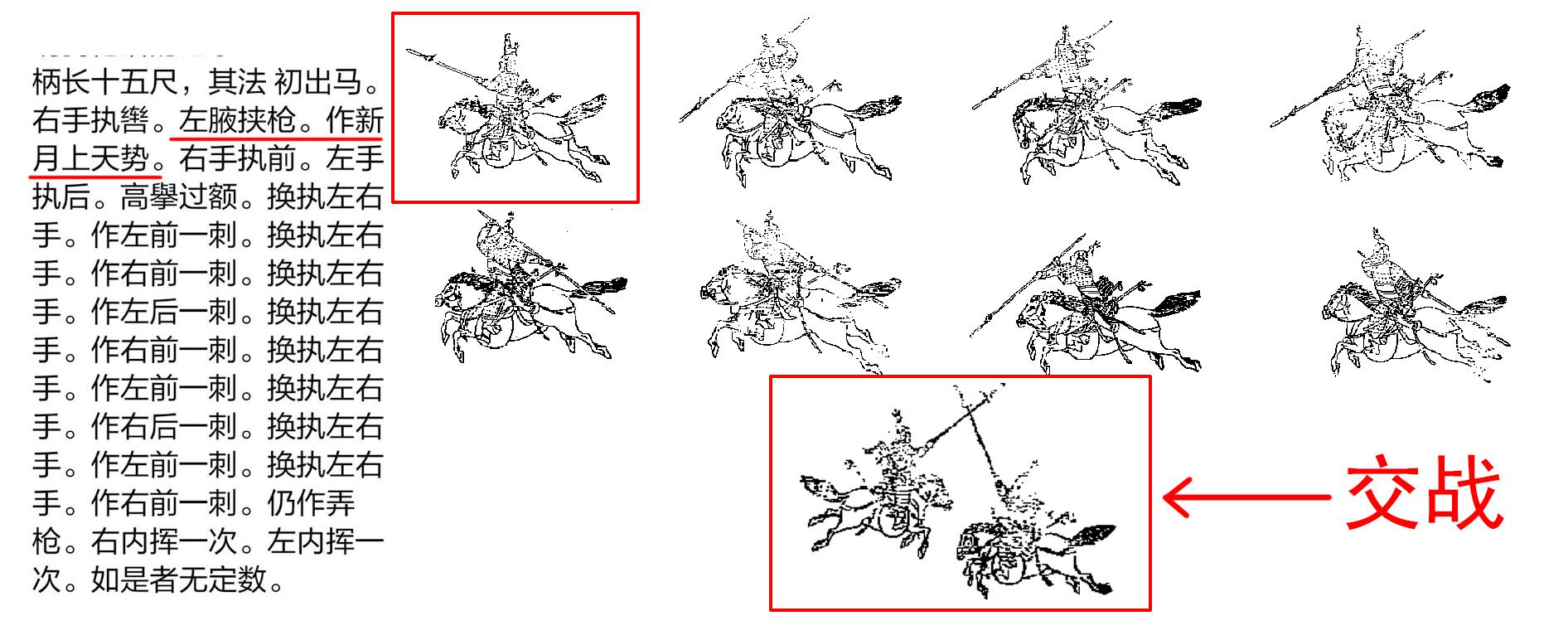

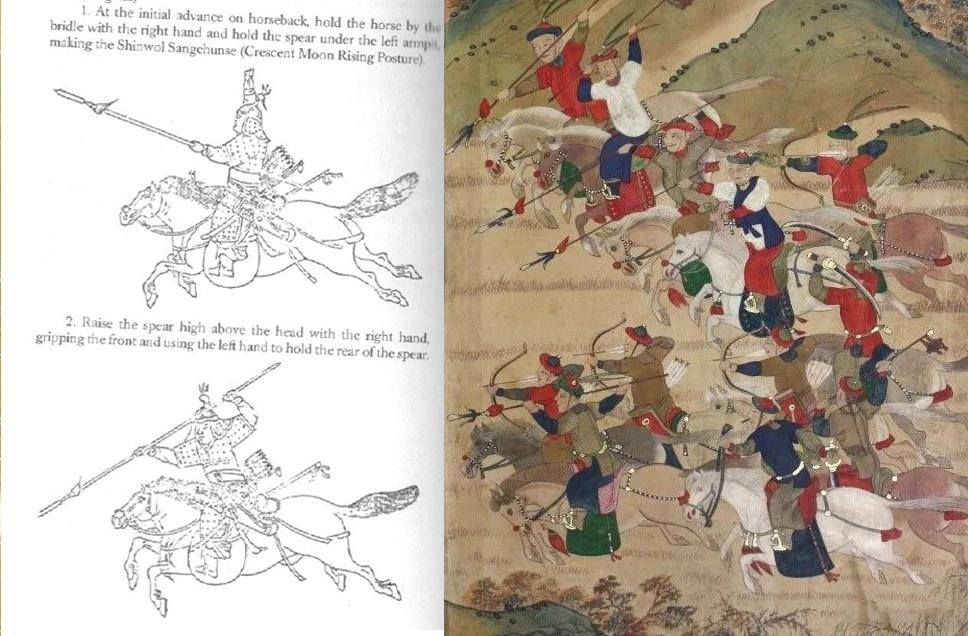

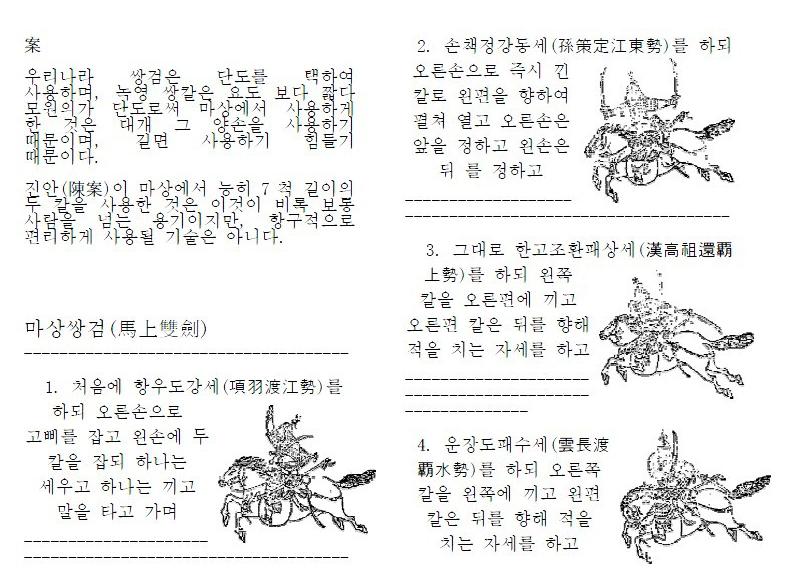

纵马运枪,击落方板,板落而木人不倒。连续完成4次同样的挑战,动作要麻利,且不失误在朝鲜《武艺图谱通志》里(这本书跟明朝联系紧密),有个比较简略的骑枪谱。虽然技术细节不多,内容比较糙,基本上只有对步兵技术,但是也具有一定的代表性。从中可以看出,东亚骑兵确实喜欢双手运枪。当然,这是骑术比较优秀的骑兵才能做出的招式。

最后的两名骑兵对冲,骑枪交叉打击,称为“交战”。我起初不理解这个动作,枪杆互打,好像没意义。后来觉得可能是因为棉甲防护力不足,不能进行真正的正面冲击训练,所以意思一下。

新月上天势,并非夹枪冲锋,而是一个预备式

新月上天势,并非夹枪冲锋,而是一个预备式

那个朝鲜骑枪谱里的“新月上天势”,八成是从马上偃月刀谱里,移植过来的。左腋夹枪,肯定不是夹枪冲锋,而是一个预备架势。

注意图中的清朝双刀骑兵

注意图中的清朝双刀骑兵 蒙古人当时退化了,基本只会玩马刀削人,马弓射人。骑枪极少,只有两米多的钩镰枪

蒙古人当时退化了,基本只会玩马刀削人,马弓射人。骑枪极少,只有两米多的钩镰枪

对于很多骑术平庸的枪骑兵来说,双手运用骑枪,不是不想,而是做不到。

骑术一般,就不敢脱离缰绳,不能双腿控马。

不能双腿控马,就不能解放双手。

不能解放双手,就无法灵活运用骑枪。

这新花样背后的无奈,没几个人知道。

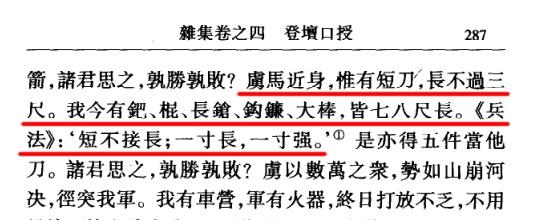

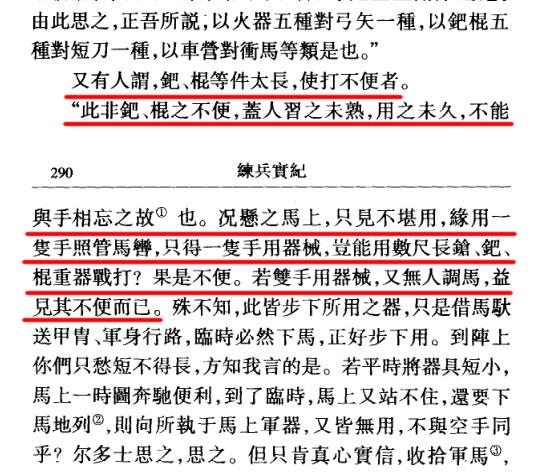

看来,枪骑兵冲锋,根本不用担心手腕是否会被反作用力弄坏。这种事情,老戚提都没提。虽然他更善于训练步兵,但是对很多训练、作战细节,戚继光都不会忽略。

值得一提的是,中国古代的本土兵书,很少记载马上武艺,不知为何。难道是怕被平民偷学?或者说,是被某些朝廷毁了?

本书只有步战刀法,没记录马战刀法

本书只有步战刀法,没记录马战刀法

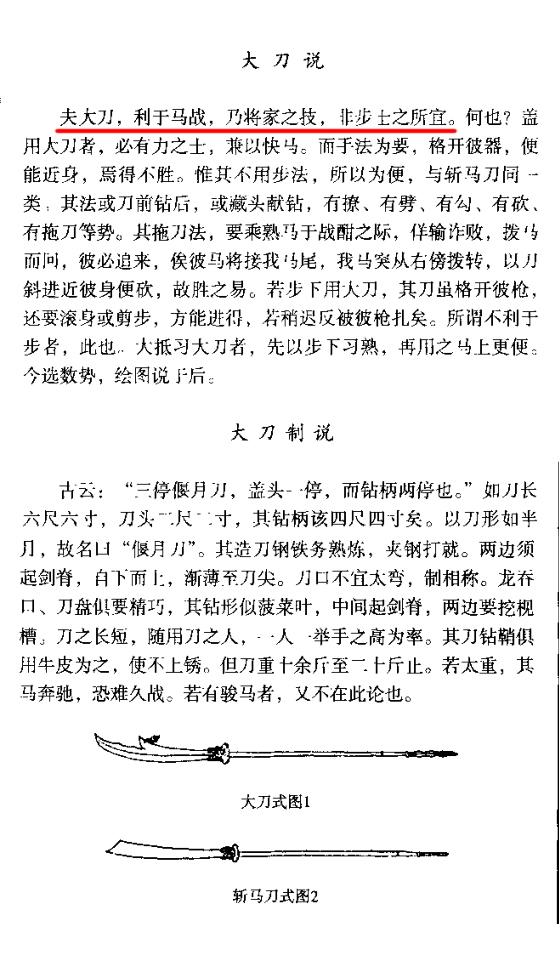

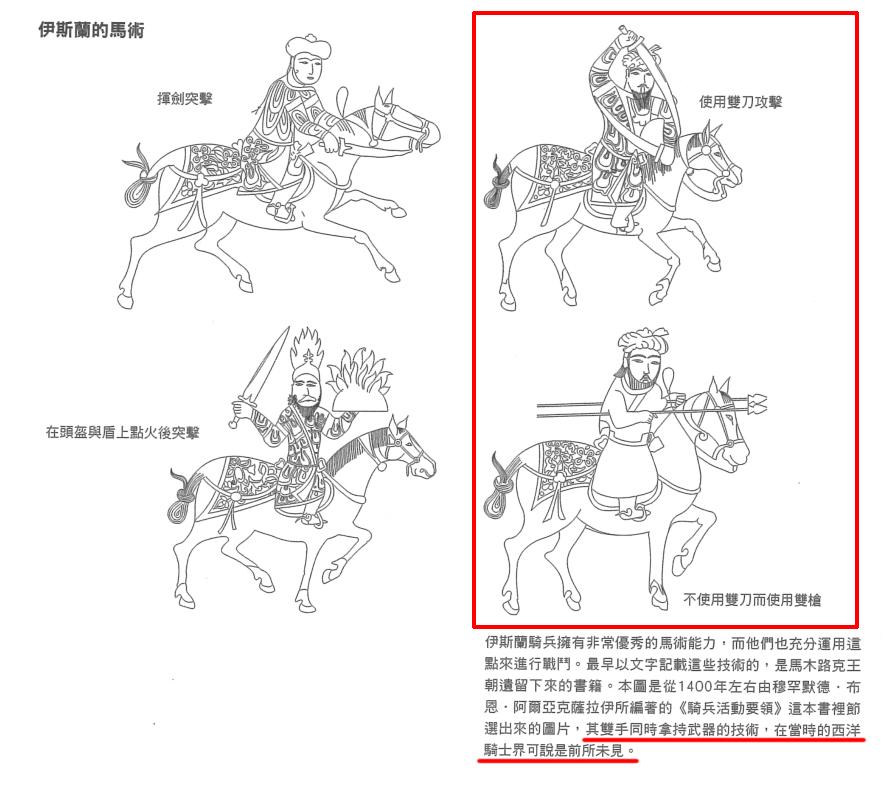

根据史书记载,中国古代还有一些在马上双持进攻性短兵器,甚至双持长兵器或异种兵器的强人,这点和一些穆斯林骑兵的战术很相似。但是穆斯林骑兵好像没有双持异种长兵器的,他们玩的点火附魔战术挺有意思。

《晋书 石虎载记》

石琨及张举、王朗率众七万伐邺,石闵率骑千馀,距之城北。闵执两刃矛,驰骑击之,皆应锋摧溃,斩级三千。琨等大败,遂归于冀州。 闵所乘赤马曰朱龙,日行千里,左杖双刃矛,右执钩戟,顺风击之,斩鲜卑三百馀级。俄而燕骑大至,围之数周。闵众寡不敌,跃马溃围东走,行二十馀里,马无故而死,为恪所擒,及董闰、张温等送之于蓟。俊立闵而问之曰“汝奴仆下才,何自妄称天子”闵曰“天下大乱,尔曹夷狄,人面兽心,尚欲篡逆。我一时英雄,何为不可作帝王邪”俊怒,鞭之三百,送于龙城,告廆、皝庙。

《旧唐书 白孝德传》

白孝德,安西胡人也,骁悍有胆力。乾元中,事李光弼为偏裨。史思明攻河阳,使骁将刘龙仙率铁骑五千临城挑战。龙仙捷勇自恃,举右足加马鬛上,嫚骂光弼。光弼登城望,顾诸将曰:“孰可取者?”仆固怀恩请行,光弼曰:“此非大将所为。”历选其次,左右曰:“白孝德可。”光弼乃招孝德前,问曰:“可乎?”曰:“可。”光弼问:“所要几何兵?”孝德曰:“可独往耳。光弼壮之。终问所欲,对曰:“愿选五十骑于军门为继,兼请大军鼓噪以增气势,他无所用。”光弼抚其背以遣之。孝德挟二矛,策马截流而渡。半济,怀恩贺曰:“克矣。”光弼曰:“未及,何知其克?”怀恩曰:“观其揽辔便辟,可万全者。”龙仙见其独来,甚易之,足不降鬛。稍近,将动,孝德摇手示之,若使其不动,龙仙不之测,乃止。孝德呼曰:“侍中使余致辞,非他也。”龙仙去十步与之言,亵骂如初。孝德息马伺便,因瞋目曰:“贼识我乎?”龙仙曰:“谁耶?”曰:“我,国之大将白孝德也。”龙仙曰:“是何猪狗!”孝德发声寔啖,持矛跃马而搏之。城上鼓噪,五十骑继进。龙仙矢不暇发,环走堤上。孝德追及,斩首,携之而归,贼徒大骇。其后,累战功至安西北庭行营节度、鄜坊邠宁节度使,历检校刑部尚书,封昌化郡王。以家难去职,服阕复旧官。 大历十四年九月,转太子少傅,寻卒,时年六十六,赠太子太保。

腋下夹双枪的放松状态,可能是这样子

腋下夹双枪的放松状态,可能是这样子 下方有别样的双手夹枪,不知西方骑士是否会在马上这么玩。唐代《八王争舍利》里,有个骑兵动作很像这个

下方有别样的双手夹枪,不知西方骑士是否会在马上这么玩。唐代《八王争舍利》里,有个骑兵动作很像这个

金朝画像砖

金朝画像砖 金朝画像砖

金朝画像砖明末清初 吴殳《双刀歌》

岛夷缘海作三窟,十万官军皆暴骨。

石柱瓦氏女将军,数千战士援吴越。

纪律可比戚重熙,勇气虚江同奋发。

女将亲战挥双刀,成团雪片初圆月。

麾下健儿二十四,雁翎五十齐翕忽。

岛夷杀尽江海清,南纪至今推战伐。

天都侠少项元池,刀法女将手授之。

马上武艺,大部分人学不起。古代会的,也没几个写书记录下来。南北朝时代有个《马槊谱》,可惜后来没了。只留下《马槊谱序》,有价值的信息基本荡然无存。

南梁 简文帝萧纲《马槊谱序》

马槊为用,虽非远法,近代相传,稍已成艺,邓蔗索魏后之庭,武而犹质,桓马入丹阳之寺,雄而未巧。聊以馀暇,复撰斯法,搜采抑扬,斟酌烦简。

说一件有趣的事。

南齐有两个官员进行马槊对抗练习,其中一个力度没把控好,威力太大,捅烂了对面的马鞍(估计是前面的鞍桥炸了),也许差点把命根子废了。两人反目,后者气得要拿真家伙杀人,前者立马跑路,友谊的小船说翻就翻。

马槊比武,确实危险,一般人玩不起,玩得起的也可能翻车。

由于种种原因,导致中国古代的马上武艺失传了,令人扼腕叹息。由于条件限制,我的研究,目前也只能到这种水平了。希望国内有厉害的大佬,能研究到更深的层次。

本文来源:https://www.kandian5.com/articles/22749.html

下一篇:白化文:闲谈写春联_对联