Copyright 2012-2021 今日看点 All rights reserved. 苏ICP备13052634号-10

声明: 本站部分内容来源网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系

我们将在24小时内删除

友情链接: 网站地图

「二O一六年,我独自一人在东京生活了一年,东京也拯救了我。」受日本国际交流基金会之邀, @蒋方舟 在东京独居了一年。她越来越喜欢写漫长的日记,觉得孤独地生活一辈子也不是坏事。

于是就有了这本她最新的作品《东京一年》(「知乎书店」已上架,欢迎点击查看),日记共有四十六则,收录了她最新的短篇小说、演讲和时评,驳杂不失纯粹。从社会、艺术到当今中日两国世间百态,都有其独特又不失严肃的描摹与思考。

本文文字部分和图片均选自蒋方舟《东京一年》,文字部分为书中2016.1.16(星期六)这一则。

-----以下为正文------

2016.1.16(星期六)

一个朋友得知我在东京,约我见面。他是个年轻的话剧导演,这次来东京是参加一个戏剧的交流项目,为期两个月。

约在葛西海滨公园。我们坐在海边的草坪上,他带了本《红楼梦》,我带了本《斯通纳》,两人相对看书,像是到了异国他乡上自习。夕阳西下时,海变得很美,少男少女跑步的剪影像来自日剧的片尾曲。

朋友说自己改变了生活方式,断绝了互联网,不用微博、微信等社交工具,只每日检查邮件和短信沟通事务。这样生活了一段时间,发觉自己能读大部头,且越来越能体会到经典的好。我说自己好像也丧失了在社交网络上表达自己的冲动。

产生了一个反乌托邦小说的想法:对社交网络的痴迷,并不是窥阴癖——对他人隐私的好奇,而是「请不要让我消失」的焦虑。在社交网络的世界里,如果在任何平台上都不出现,几个月后,是否就「被消失」了呢?

设计一个社会。一个人的现实生活不再属于自己,所有的消费、生活必需品都依托于一个个相互关联的链接,最后统一到一个账号上。一个人的言论、想法、生活轨迹必须定期曝光在社交网络上,接受众人的审阅和审查。如果不愿意在社交网络上暴露自己,就会「被消失」,永远地丧失了发声的机会,消失于表达的深渊中。

在太阳落山前看完了《斯通纳》,觉得是一部被过誉的小说。小说讲一个平淡的大学文学系教授威廉・斯通纳平淡的一生。虽然外部世界经历了「一战」,但斯通纳始终把自己困在象牙塔里,困在那比起战争来说微不足道的知识搭建起的保护层里。

我的很多朋友看了《斯通纳》觉得好,因为在其中看到了自己。我想这大概是文科生才能体会到的软弱。我们害怕外界世界——无论是战火纷飞还是满地黄金,因为我们无用。我们宁愿把自己困在知识的小小牢房里,一旦走出去,就会丧失自己身上的美德,而这美德是唯一支撑自己活下去的心力来源。

就像小说中斯通纳教授的朋友所说:「即便像我们这样不堪,也比外面那些人强,满身污秽,比外面那些世界的浑蛋强。我们不做坏事,我们心口一致,我们为此得到报偿,这是一种天然美德的胜利,或者快他妈的接近了吧。」

可同样的题材,我却更喜欢纳博科夫写的《普宁》,小说内容相似,讲一个在美国教书的俄罗斯教授普宁的一生,他和斯通纳一样学术平庸,婚姻失败。

《普宁》让我的共鸣更甚,因为俄罗斯的知识分子和中国的知识分子更像。中国「知识分子」借用日文的「知识(chishiki)」,和西方的「intellectual」并不一样。自古中国的知识分子学习是为了读圣贤书,读圣贤书是为了考学,考学是为了做官,做官才可以改变自己的家族以及改变社会。不同于西方满足于专业知识的知识分子,中国的知识分子更像是「契诃夫式的俄罗斯知识分子」。

纳博科夫笔下契诃夫式的知识分子是这样的一类人:他集高贵情操和软弱无能于一身,这种情操到达人类所能及的最深层次,而同时他又无力将其理想与原则付诸行动,简直无能到了近乎荒谬的地步。他投身于道德的美善、人民的幸福、宇宙的安宁,但个人生活上却做不出任何有用的事情。他在模糊的乌托邦梦想中耗费着自己乡村的生命。他明知什么是好的,什么是值得追求的,但同时又越来越陷入平凡的泥淖。

我们不是威廉・斯通纳,「斯通纳们」生活在洁白的象牙塔中,把世界拒之门外,并且企图阻止一切属于这个世界的灰尘、细菌进来;相反地,我们一直生活在鸽灰色的天空下、凄黯的风景里、泥泞的道路旁,我们并不排斥这个世界,而是日复一日地筹划建造一个我们不能建造的世界。

-----以下为书中部分精选图片:-----

日枝神社,在寸土寸金的千代田区。东京密集的钢筋水泥森林中,常常会出现一块大得让人慌张的绿地、一个神社、一块墓地。它们出现得如此突兀,仿佛神怪故事里一回头就会消失的幻境。

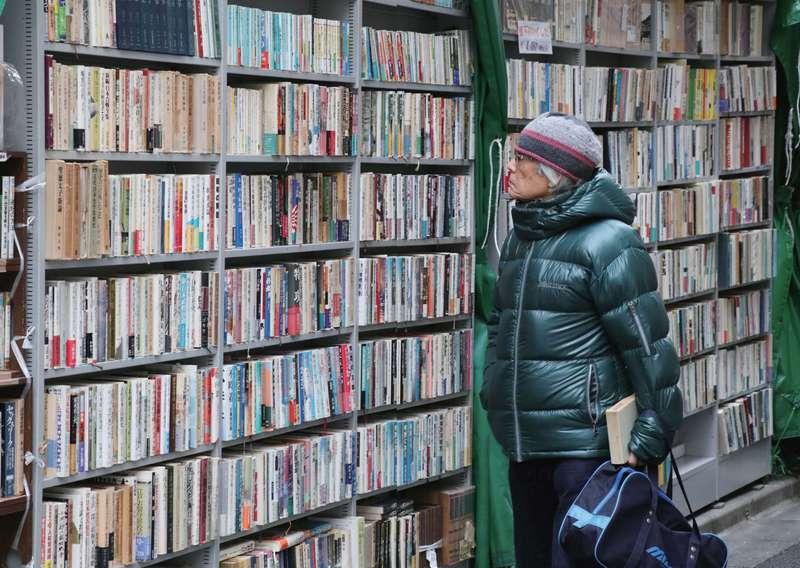

我喜欢天气好的下午去神保町旧书街,书店的老板会把一筐筐的旧书摊开在太阳下晒着。我有时真有幻觉,看到书中的旧灵魂跳出来,掸掸身上的灰尘,伸了个懒腰。

东京遗留的唯一的市内电车——都电荒川线。电车行驶的时候会发出叮叮的声音。我总坐这趟车去更便宜的巢鸭买日用品,电车紧贴着一家家的屋檐外前行,驶进一片鳞次栉比的人情味里。

日本老龄化问题严重,老年人非常多。我在东京遇到过的出租车司机基本上没有低于60岁的。当我们在日常生活中难见到衰老时,我们对衰老的适应能力便随之下降,就像中国的城市中难见到墓地,所以我们对死亡格外惊骇。

小学里的夏祭,小朋友穿着浴衣看花火、捞金鱼,无忧无虑。东京到了春夏,有各种名目的「祭」,人们在祭祀中都显露出一种天真的本能、原始的狂喜。第二天再穿回西装规规矩矩上班。

本文来源:https://www.kandian5.com/articles/29376.html

下一篇:蒋方舟成了日本公知?