Copyright 2012-2021 今日看点 All rights reserved. 苏ICP备13052634号-10

声明: 本站部分内容来源网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系

我们将在24小时内删除

友情链接: 网站地图

太平轮总计航行35趟,在电影《太平轮·彼岸》里,它出现的时间大概不到十几分钟。而在那次彻底翻转过来轰然沉入波涛汹涌的海面之后,它在海底沉寂至今已有66年。

1、沉没的“太平”

1949年1月27日的夜晚,正值农历除夕前夜,尽管彼时的中国仍处于战争的水深火热之中,但人们对春节的庆祝和对新年的期盼并没有因为战争而忘却。

在急速航行的太平轮上,人们以各自力所能及的方式欢庆着传统节日,暂时将战争带来的艰苦和烦恼抛在一旁,试图享受着和轮船名字一样的太平时刻。然而,就在随后的一次撞击中,太平轮上所有的太平都嘎然而止,化成沉没于浩瀚大海深处的永远的“太平”。

无人知晓,已经在海底沉睡66年的太平轮遗骸究竟还残留着什么。在大海深处,它像一个未知的不可轻易触及的迷,从未被时代重视,也从未被显著提起。只有少数的当年幸存下来幸存者及其后代,会在多年以后,仍然对那艘轮船有着刻骨铭心的疼痛。

当时年龄最小的幸存者王兆兰是仅有的两名女性幸存者之一。太平轮沉没时,她16岁。和她一同上船的还有她的母亲、两个妹妹和一个弟弟,全部和太平轮永远的沉没在了大海深处。

据王兆兰回忆,她当时在海上漂了一夜,寒风刺骨,海水冰冷,整个身体被冻僵。她幸运地被人拉到了一个木箱上,呆呆地漂浮于大海之上,等到太阳出来,一艘澳大利亚的船只经过,所有幸存者竭力嘶喊。但她喊不出来。

时任南京国立音乐学院院长的吴伯超也在那天傍晚迎着萧瑟的寒风赶赴黄浦码头,期待着乘船前往台湾,和他的妻女会合,一起过年。他抵达码头的时候,船票早已售空。即使是在船票价格高昂的情况下,船票也很快一售而空,不少没有票的人通过各种方式登上太平轮。

吴伯超幸运地遇见了一个认识他的轮船工作人员,据资料显示,那位认识他的人恰好是太平轮的三副。看到吴教授没有票登船,那位三副慷慨地将他自己的床位给了吴伯超,让吴教授上了船。在台湾等候着吴伯超团聚的家人后来再也没有等到他,他随着太平轮沉入了海底。在电影《太平轮·彼岸》里,吴伯超这个真实人物的形象通过镜头出现了一两次,饰演他的是演员尤勇。

没有具体数字,大概一千余人随着这艘“太平”轮沉没入海底。幸存者仅四十余人,他们幸存了下来,但对于他们个人的冲击,那些失去亲人的伤痛,那些难以磨灭的震撼甚至恐怖的记忆,留给他们余生的,其实仍然有很多的不幸。这艘被寄托着希望的轮船成了名符其实的“死亡之船”,沉没入海底,成了一个永远的哀叹。

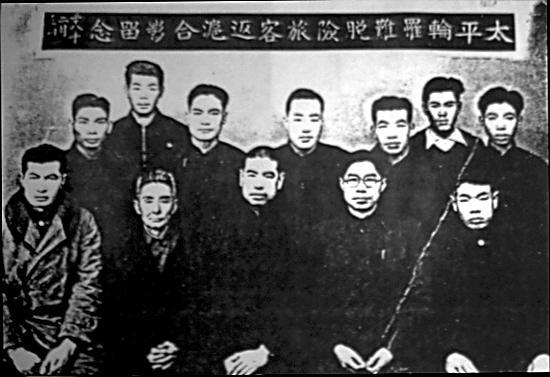

不为人知的,必然还有更多的动人的、悲伤的人与故事下沉到那个冰冷而残酷的海水里。遥望过去,我们只能心存善意地祈祷,愿他们真正的太平。(下图为部分幸存者合影)

2、老人与船

数千人罹难,整艘船沉入海底,历经多年,却鲜有人问津。

但有一位老人打算重拾幸存者们残留的记忆,将这样一个令人悲恸的真实事件搬上大银幕。他年逾七旬,曾用其特有的暴力美学创造过许多银幕经典,如今,他打算抛却暴力,用宏大叙事去描绘一个关乎时代、关乎命运、关乎爱的太平轮故事。他是吴宇森,一个不折不扣的电影人。

在去年,我曾借着北京国际电影节的机会近距离接触到吴宇森导演。那时的激动之情无以名状,我端着相机使劲地拍着眼前这位曾带给我无数电影记忆的大导演。当我和同事问他一些关于电影的问题时,他用不大标准的普通话不急不慢地回答着,逐渐苍老的脸上布满一位电影人的真诚。那种真诚令人感动,因为其包含了很实在的对电影的热爱。

所以,当《太平轮(上)》上映之后,看着吴宇森导演被如潮差评对待时,多少有些感到唏嘘。必须承认的是,当时影片上映之后,特地买票去看,当时的我也略感失望,觉得里边的几段爱情过于牵强。但对于整部电影的水准,我倒不认为有那么的不堪。

我想,大多数人对这部电影如此差评甚至对导演本人给予很不得体的嘲讽,很大程度上还是因为抱的期望太高吧。还有一点也极有可能存在的是,许多人还是停留在吴宇森就应该拍暴力美学的枪战片的印象里,对他突然拍这种史诗爱情,有些不大乐于接受。

即使再多成分不清的差评,也改变不了吴宇森是一位纯粹电影人的事实。

他选择了这样一个历史题材,一定程度上,你可以说他是怀抱巨大野心,也可以说他选择了一个不大合适的风格转型,但你不可以忽视这其中所投入的人文关怀。在这个大多数香港电影人都选择一些博人眼球的爆米花题材作为捞钱工具的当下,像吴宇森这样坚持去关心时代、关心人的电影人理应得到更多尊敬。

太平轮沉没这么多年里,鲜有人去关注,只有少数幸存者和幸存者后代去苦心孤诣地搜集资料,拍摄纪录片,试图去铭记那样一个悲痛历史。吴宇森选择将镜头焦点聚焦于太平轮,这本身就十分难得。

他花了数年时间筹备这部电影,拉投资的过程有多艰辛我们不得而知,单就拍摄过程而言,就有着许多动人故事。由于电影有不少海上场景,在华语导演鲜有类似拍摄经历的情况下,他的这个选择有着不小的挑战。

只有一个导演有类似的拍摄经验,那就是奥斯卡最佳导演李安。

在拍《少年派的奇幻漂流》时,吴宇森就曾向李安讨教,并提出了到时候借用李安在台湾搭建的大水池来拍《太平轮》的想法。可惜,由于影片筹备期间遭遇不少波折,严重耽搁了时间,以致于李安答应给吴宇森的水池没能等候那么久。这个倔强的老人没有灰心,竟顶着压力在北京怀柔搭建了一个差不多规模的水池场景,用于拍摄《太平轮》的海上场景。也正是在影片的拍摄期间,吴宇森病倒在片场,住在医院期间,仍不遗余力地推动着电影的拍摄。

在这里重申这样那样的故事,不是要给导演证明什么,而是想让大家不要忘记,这个电影人是在努力而用心地创造一部电影。你当然有权利不去喜欢这部电影,甚至也可以颇为轻松地批评电影,但请不要忽视掉他给我们带来的实质意义:他至少给华语电影注入了国际视野,也给国产电影工业开辟了不少制作经验——试问还有哪位国产电影导演能拍出类似的宏大叙事和场景?

他像一个执拗地老人,为了这艘船,他几近于遭遇滑铁卢,却又在很大程度上,扬起了一面强劲的船帆。

3、遥远的彼岸

《太平轮·彼岸》最震撼人心的莫过于太平轮沉没那一段:寒冷的冬夜,冰冷的海水,原本一片年味十足的欢乐气氛被突如其来的猛烈撞击以及顷刻间倾斜沉没的沉船打消得冷酷无余。我们在银幕前看到了冲击力十足的沉船场面,更看到了沉船过程中,那些无力的人们垂死挣扎的悲伤。

无论是船体相撞、倾斜、沉没,还是人们惊慌、恐惧、挣扎甚至互相拼抢,画面呈现和音效搭配,都体现了少有的大片水准。但这些终归只是技术层面的水准,更为难得的,其实还是这一段氛围营造所传递出来的悲伤、凄冷以及残酷。稍微有些情感荡漾的人在看到这一段时,都会被震撼到和触动到吧。看着那些人满怀着希望上船,最终却随船沉没,白石节海域从此有了历史的叹息。

还可以看到对人性的揭露:危难之际,有人如严泽坤一般奋力救人,尽可能地帮助其他人,哪怕累到筋疲力尽,也不忘紧紧抓住那些需要帮助的人;而有的人则不,他们为了寻求一个生的机会,不惜一切地将人推开,用脚踢,用刀捅,甚至用枪杀掉对方,他们的残酷源于对生的渴求,但其中的人性早已植根于这种残暴行为,即使没有类似的为难,他们也还是那么冷酷。比彻骨冰冷的海水更为冷酷的,莫过于这样的冷漠人性。

历史在电影里被还原得十分贴切。1949年的中国,国军节节败退,共产党胜利在望,战争的风云依旧狂啸,社会的激流仍然动荡。南京政府的希望不得不寄托于台湾,身处国军管辖地区的上海等地军人、商人以及普通老百姓们都纷纷将希望的目光投向台湾。

我们暂且抛开政治因素不谈,单就当时的时局而言,人们的这种选择并非出于某种政治倾向,而仅仅是想将生的希望保留下来。电影中展现的那些拥挤的登船场面丝毫不夸张,那么多人争先恐后地抢着上船,并非捏造。要知道,彼时的一张船票不再只是单纯的上船凭证,而是一个希望;登上太平轮也不再只是单纯的登上一艘轮船,而是一个对未来的期望。

只是,这些希望也好,期望也罢,他们的未来都在彼岸,但却因为太平轮的沉没,这样的彼岸,成为了遥不可及的奢望。

4、被冷落的电影

《太平轮·彼岸》是一部值得一看的电影,至少,它不像部分耐心缺失者所说的那样不堪。

电影故事所传递出来的那份哀婉悲伤的情感足以令人触动。尽管电影被诟病的恰恰在于故事,许多人认为吴宇森讲的故事太过冗长和杂乱,认为上船的时间太迟,而船上的时间又太短。或许有几分道理,尤其是对于那些望“名”生义的人而言,《太平轮·彼岸》似乎就必须要像《泰坦尼克号》一样,必须大笔墨地讲述船上的故事。

怎么说呢,明眼人一看就知道这样的认知该有多可笑。仅从船难这一点就将两部电影相提并论是不妥当的,因为《泰坦尼克号》讲述的是一个基于船难生发出的爱情故事,它最终要展现的是一个近乎凄美而伟大的爱情。

而《太平轮·彼岸》并不只是要讲一个船难故事,而是要描绘一个时代下的人,展现那样一个时代背景下的人们无奈而苦难的命运,然后在这样或那样的命运中,传递一个关于爱的宏大主题。它是要讲一个船难故事,但船难并不是全部,它只是一个转折点,是一群人命运的转折点,残酷的是,那同样也是许多人的终点。

埋怨电影上船太迟或者说在船上的时间过短的人,有必要理清一下自己对于电影的认知是否过于狭隘。如果它只是要讲船难,那它的确做得还不够,因为它对船上细节展现得太少,完全不像《泰坦尼克号》一样,对船上的故事有着丰富的勾勒。

但与《泰坦尼克号》不同的地方就在于,《太平轮》不只是讲船难。虽然两者最终都在传递爱,但两者的出发点实际上是完全不同的,因此没有可比性。

在讲述时代以及时代下人的命运方面,《太平轮·彼岸》是做的不错的。几组人物的命运,无论是金城武与长泽雅美的凄美爱情,还是章子怡与佟大为的坎坷命运,抑或是宋慧乔与黄晓明的浪漫往事,甚至那些次要人物的故事线条,都很好的反映出了那个时代下人们命运的无奈与无力。吴宇森导演不想那么轻描淡写地将这些人物命运简单勾勒,所以才花了大量时间去铺陈他们各自上船前的故事。

有必要吗?当然有必要。如果不去做这些细节铺垫,如何能体会到太平轮沉没后对这些人物的冲击?就拿金城武所饰演的严泽坤来说,如果没有前面他于长泽雅美爱情故事的铺垫,没有他与黄晓明在战营里的交代,没有他与母亲、兄弟、嫂子等家人故事的铺陈,怎么能体会到他沉入海底时那份苍白的、动人的哀伤?

电影另一大不容忽视的亮点还在于摄影和配乐。

电影另一大不容忽视的亮点还在于摄影和配乐。

电影在多数时候都是美的,无论是战火纷飞中的壮美,还是沉船灾难中的凄美,或是动荡生活中的苦涩美,还是爱情绽放中的甜美,在镜头中的许多画面,都体现了吴宇森暴力美学之外的另一种美学。如果你在镜头扫过那一片片被风吹过的芒草中看到了唯美,你就会认同影片的摄影所具备的水准。

而电影的配乐则让电影的美得以升华,让电影传递的情感得以流淌。曾担任韩国经典影片《杀人回忆》配乐的岩代太郎为电影《太平轮·彼岸》创作的音乐哀婉、忧伤,如同深沉大海里幽静的暗潮,充满一股力量。使得观众在观看电影的时候,不仅不被打扰,还被带入到电影里,徜徉于其中,感受着影片里的爱与悲。

值得一提的是,影片里演员的表现也是很有水准的,金城武和章子怡不仅奉献了颜值,也奉献了演技,是影片的另一个欣慰。可即便是这样,电影还是遭遇到了冷落,无论是排片还是票房,都像在淋着一场冷冷的冰雨。

或许,对于吴宇森导演而言,这样的冷遇多少有些冷酷,但对于电影本身的价值而言,时间会回报一股温暖的。

祝福吴导。

PS:个人公众号【木易的岛】(微信号:muyidd2015)持续更新中,欢迎交流。

标签组:[电影] [泰坦尼克号] [吴宇森] [太平轮·彼岸]

本文来源:https://www.kandian5.com/articles/31417.html