Copyright 2012-2021 今日看点 All rights reserved. 苏ICP备13052634号-10

声明: 本站部分内容来源网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系

我们将在24小时内删除

友情链接: 网站地图

原标题:古代“高考”作弊的那些事儿,为了求功名杀头也事小

○欢迎读者转载分享到朋友圈,其它公号如需转载,请回复『转载』了解事项。

古代考场中作弊的那些事

历史大学堂官方团队作品

文:方昕

对于每年6月众多踏上高考考场的考生而言,高考是一场迈入高等学府的重要考试,甚至有人直言高考是决定日后资源分配的一场考试。

其实科举考试对于古人的意义更为重要,是真正的鲤鱼跳龙门。

“万般皆下品,唯有读书高”,可见在古人的心中,做读书人,走上仕途是十分体面的事。

而科举考试能改变个人、全家乃至全族的命运,多少寒门子弟通过这条路走向社会上层。

正因为科举考试有这样的功名诱惑,不少人就动了歪脑筋,他们既想借助这条路改变命运,又不愿寒窗苦读而且个人能力实在有限,于是就有了作弊这条歪路。

▲图源网络

作弊的手段无非有三种:

一是贿赂主考官,此种情况在唐代尤甚。有权势的家族无不行贿,找关系,甚至利用自己的权力,直接向主考官施加压力,来帮助自己的亲戚。

第二种是带小抄,通过随身物品如衣服鞋袜,文房四宝等,将写有答案的纸条带进考场,甚至直接将考试内容写在衣物、身体上,有没有觉得这场景看起来很熟悉?很多人或许在学生时代都用个这种方法。

第三种请枪手代考相比,前两种就有点“小儿科”了,这种作弊手段在古代考场上也不少见,因为一旦成功,对于作弊者而言从中能获得极为丰厚的回报。

其中找枪手这是最费财力和需要人脉的方法。

枪手作弊之法有三种:

第一种是借用枪手的答案,先将题目传递出去,再由枪手作答,再把重新传回场内,但这种方法需要考虑的问题比较多,最大的难题是如何顺利地将题目传出去再传回来。

所以第二种方法就直接的多,让枪手代替考上上场,只要不被认出,就算成功了大半。

第三种是交换试卷,就是由考生和枪手都入场,答完题目之后两人互相调换卷子,或者由枪手把答案写在草稿上,再由考生抄写,这种方法是对第一种方法的修补,使试卷传递的难度下降。当然能这样的前提是,事先安排好,使两人的房号相联。

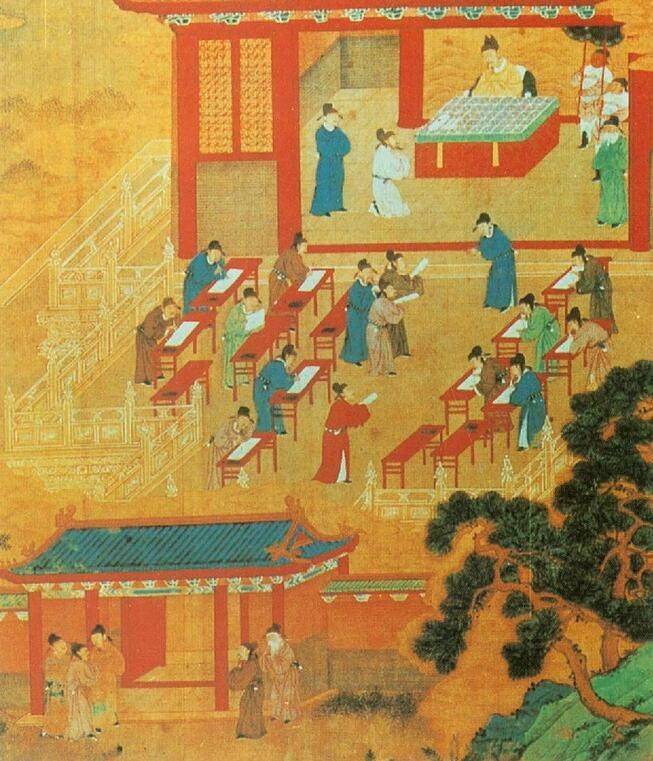

▲科举考试,图源网络

既然考场上有这些种种作弊现象,官府自然有所行动,但是似乎不太起作用。

因为官府并没有专门针对枪替的方法,只能尽量防止泄题,对考生严加搜查防止夹带,加强考试中的监考,防止考生间作弊,将考生试卷由专人誊抄,防止试卷上做标记。

这样看似全面细致的防作弊措施,或许对于一般的作弊手段有一定的作用,但对于枪替这种特殊作弊手段还要有专门的应对的方法。

那时候没有考生照片,更没有现在的指纹比对,脸部识别等高科技手段,为了防止雇人替考,通常是要考生提供详细的体貌特征的履历,准考证,在进考场前,考官根据履历、证件验明身份。

但是,考生的面部特征并不能成为考生特有的标签,同样的特征可能很多考生都具有,找到与替考者面部特征相似的人也并非难事,而且很多人的面部特征并不十分明显,所以用此来判断是否是考生本人,难度可想而知。

即使进一步对考生的个人信息进行盘问,也不能防止枪手事先背好考生的资料。

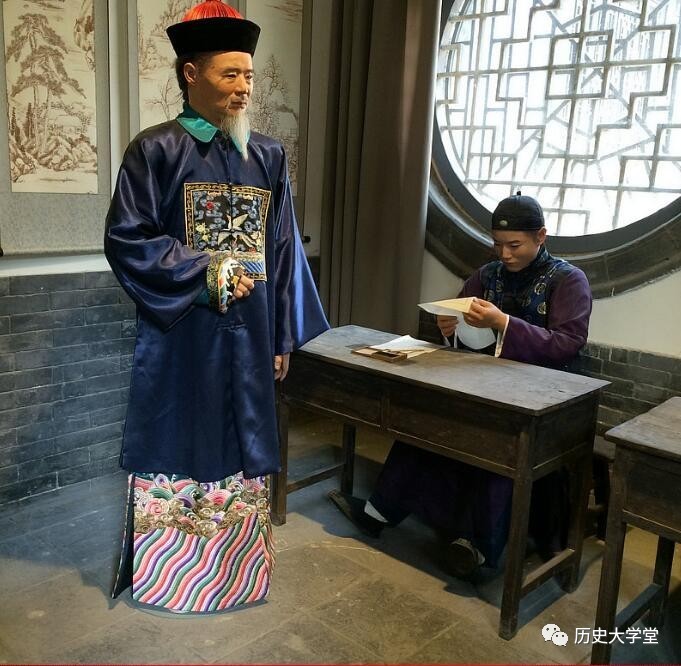

▲清代科举考试情景重现。摄于福州文庙。图源网络

当然科举考试时的程序也不是我们想象得这么简单,除了上面所说的防作弊方法外,还有实行“实名担保制”。

顾名思义,就是考生需要有一个担保人,相当于一种连坐。如果考生被查出作弊,担保人也要承担相应的责任。

在考场上点名时,考生不仅要说出自己的个人信息,还要大声说出担保人的姓名,这时,担保人也要回应,担保人通常是考生花钱买来的廪生。

而且古代社会一个阶层中的圈子比较小,彼此之间都熟悉,如果考场中突然出现一个陌生的考生,很容易被其他考生发现。

但这个方法同样也存在致命的弊端,首先这个防止作弊的方法是一种事后补救的方法,有种“秋后算账”的意味,在考试时如果考生依旧作弊,这个办法就起不到杜绝的作用。

其次,保人也是人,常言道,有人的地方就有江湖,既然是人,就有可能被买通。

人为财死,鸟为食亡。

总会有利益熏心的人愿意冒着危险,豁出去帮人作弊,所以将监督的作用交给担保人,无疑是与虎谋皮。

在没有现代的高科技手段的情况下,完全不给考生任何作弊的机会无疑是不现实的。

因此朝廷主要从加重对作弊的处罚入手,不遗余力地进行严格地责任追究,希望通过严惩使人们产生畏惧。

尤其是在明清两代,一旦在科举考试中作弊被发现,其后果远比今天的追究刑事责任严重,杀你没商量。清朝从顺治到咸丰年间,因科考舞弊就处死了37人,其中还包括一品大员。

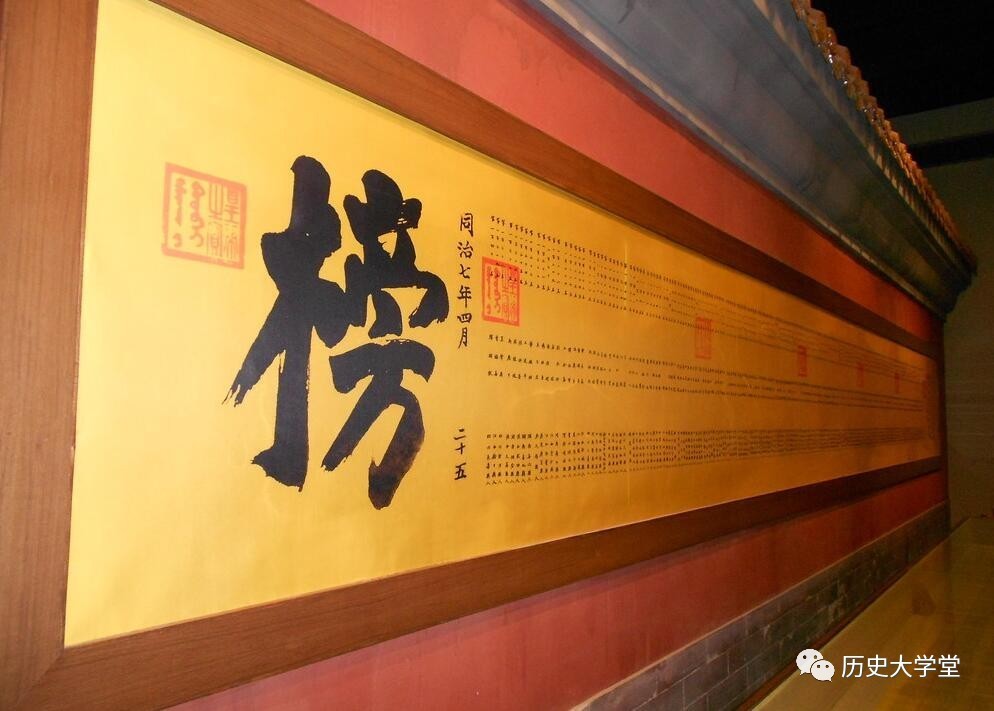

▲科举考试,摄于清代考院博物馆。图源网络

然而被处死的风险依旧挡不住人的邪念,总有人铤而走险,枪手可以说是伴随着科举考试的始终,即使是今天的高考,我们依然无法完全杜绝作弊的现象。

《新唐书•选举志》中记载

“然是时仕者重,庸愚咸集,有伪主符告而矫为官者,有按承它名而参调者,有远人无亲而量保者。试之日,冒名代进,或旁生假手,或借人外助,多非其实。”

为了使作弊的过程万无一失,最常见的办法就是对多方进行贿赂,将主考官、担保人、书办等人买通,形成一条严密的作弊链。

于是这些人就监守自盗,每名考生十两白银,如果中试之后,还有七八十两的贿赂。

当时的一两银子大约相当于今天的两百多元人民币,也就是考官可以从考生身上赚取两千多元的红包,如果这个考生中试,还有一两万元人民币的大红包等着,如果有几十号考生前来贿赂,这些考官也是收入可观。

有人通过不当途径中试,自然会有人因此落试,可叹多少满腹经纶考生寒窗苦读多年,最终前途埋没于这几万元的红包上。

这是有钱人的方法,对于那些家境一般,又非要走歪路的考生来说,没有办法摆平考场上的官吏,作弊被发现的风险就要大很多。

乾隆五十四年(1789年)福建汀州府的一场童生试中,有一个叫曾宗正的人,也想找枪手代考,不过因为家中并不富裕,就找了一个价格便宜点的人,一分钱一分货,估计那人是“专业”不过硬,结果一入场就露馅了。

后来发现这个人是个穷光蛋,以枪手为职业谋生,不过做枪手还会如此穷,可见他的能力也不怎么样,官府考虑到他也没有让人中举,造成的实际影响也不大,收的钱财也不多,就把他关押了三个月,最后发配充军。

▲图源网络。

相比被发现的,没有被发现的作弊案占绝大多数。

明代《泾林实记》中有这样一件事,有个孙某(估计此人后来官位较高,不便直接点名)家里很有钱,想直接贿赂主考官买个举人,考官觉得这样太过明目张胆。考官就给他想了一个稍微迂回点的办法,找个枪手代考。有钱好办事,这个孙某不仅找到了枪手,这个枪手最后还代他考中举人。孙某因此步入仕途,还升官发财,对当初帮自己中举的人感激不尽,十年里多次给枪手赠送财物。试想一个没有真才实学且心术不正的人又怎么能指望他造福百姓,感谢枪手的钱财恐怕也是来路不正。更可怕的是,连考官都直接给考生出主意找枪手代考,可见当时的作弊之风何其猖狂。

历史上当枪手的人多半无名无姓,完成了差事,拿了钱就隐姓埋名。但有一些人当了枪手之后,依然混得风生水起。

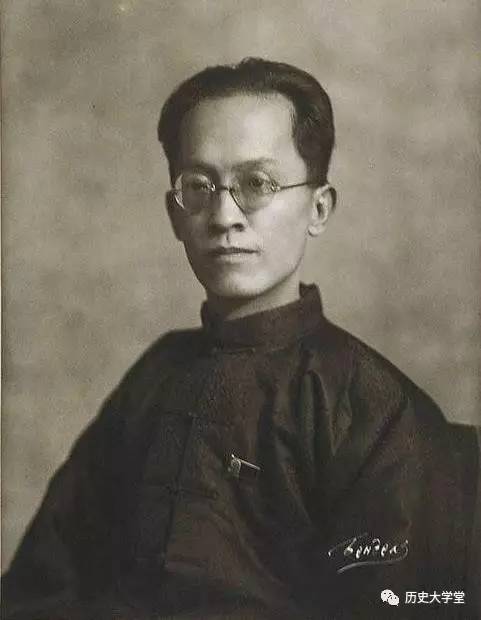

同盟会的元老级人物胡汉民也做过枪手。

他原来是举人出身,文采不错,有一个富二代慕名前来,请胡汉民给他当枪手。正巧当时胡汉民打算去日本留学,留学的钱还没有着落,他当时就答应了。后来他两次进考场,帮人中了举,获得了丰厚的报酬。胡汉民靠着这笔钱成功东渡日本。此事在同盟会的另一位元老冯自由的《革命逸史》中有记载。

而最有名的枪手应该是唐朝诗人温庭钧,他不仅诗写得不错,当枪手也是一绝。

别人当枪手是为了钱财,他纯粹是玩。

《新唐书》中记载,因为温庭筠帮人作弊的大名在外,主考官特地防范他,将他安排坐在了前面,而且和其他考生空出一段距离,以便监视。想着这样总是不能作弊,谁知道温庭筠愣是在考官眼皮子底下帮八个人完成了试卷,考官也百思不得其解。

▲胡汉民。图源网络

虽然从科举考试制度确立到废除以来,舞弊现象不断,但其仍是众多考生实现阶层转换的重要途径。

如同今日的高考,虽然区域的不公平现象仍然存在,各种作弊现象屡禁不止,但对于众多考生而言,高考仍然是面对阶层日益固化时,改变个人命运轨迹的相对公平之路。

(本文来自网络 版权属于原作者)

本文来源:https://www.kandian5.com/articles/32098.html