Copyright 2012-2021 今日看点 All rights reserved. 苏ICP备13052634号-10

声明: 本站部分内容来源网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系

我们将在24小时内删除

友情链接: 网站地图

原标题:高考在即,回顾中国历史上最后一次科举考试(附考题)

霍小山

1904年7月4日清晨,清王朝在礼部会试中选拔出来的273名贡士来京城参加由皇帝主考的殿试。

上午10时,试题发下,是以皇帝名义提出的时务策问,题长大约五六百字。日暮为交卷时限。这次殿试的前三名为:状元刘春霖、榜眼朱汝珍、探花商衍鎏。

清廷于次年宣佈废科举,因此甲辰科考成为中国历史上最后一次科举考试。

一、屈指可数的「状元」郎

科举考试以名列第一者为元,乡试第一称解元,会试第一称会元,殿试第一称状元。中国科举史上,曾经涌现了数以百万计的举人和十多万名进士,而作为这个庞大知识份子群体之巅峰的「状元」郎,则是屈指可数。

据考证,自唐高祖武德五年(622年)的第一位科举状元孙伏伽开始,到清光绪三十年(1904年)最后一位状元刘春霖止,在这1283年间,可考的榜数为745榜,共产生了592名状元(一说504人),加上其他短时政权选考的状元以及各代的武状元,中国历史上总计可考的文武状元为777人。

而在状元中能够「三元及第」(一身兼解元、会元、状元)的仅14人。在唐朝有二人张又新、准元翰、宋朝有六人孙何、王曾、宋庠、杨置、王若叟、冯京,金代一人孟宋献,在元代只有王崇哲一人;明代三百年间的八十九位状元中,只有黄观和商辂两人,清代则有钱綮、陈继昌两人(另有三元及第的武状元王玉鐾)。

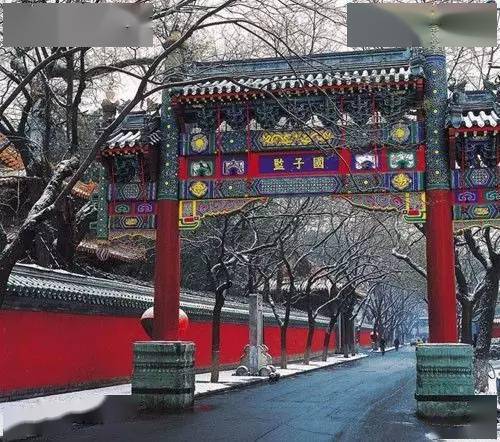

二、科举考试制度

科举考试最早起源于隋代,是隋唐到清代的封建王朝分科考选文武官吏及后备人员的制度。唐朝文科的科目很多,每年都举行。明清两代文科只设进士一科,考八股文。武科考骑射、举重等武艺。汉代实行征辟和荐举制(征是由皇帝徵聘社会知名人士充任官职。辟是由中央官署徵聘,然后向上举荐)。

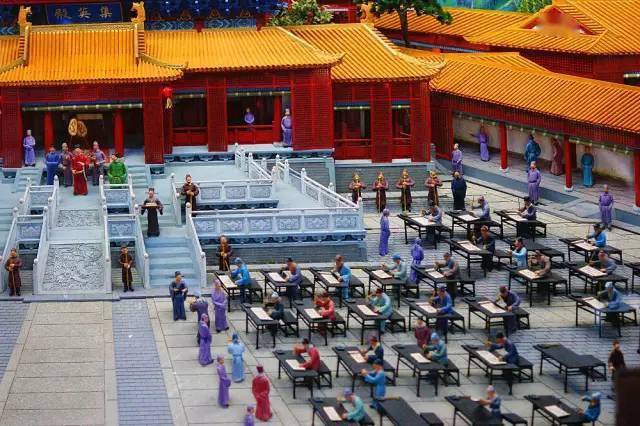

到明代形成了完备的科举考试制度,共分四级:院试(县府的考试),由省提督学政莅临主持,及格者称生员,俗称秀才;乡试(省级考试),三年一考,逢子,卯,午,酉年秋季举行,由皇帝派主考官主持,及格者为举人;会试,乡试的第二年春季举行,由礼部主持,及格者称贡士;殿试,由皇帝亲自主持,分三甲出榜。

一甲三名,赐进士及第,二甲若干,赐进士出身,三甲若干名,赐同进士出身。统称进士。一甲三名,一二三名分别叫状元,榜眼,探花。考试内容主要是八股文,或称制艺,时文,四书文。

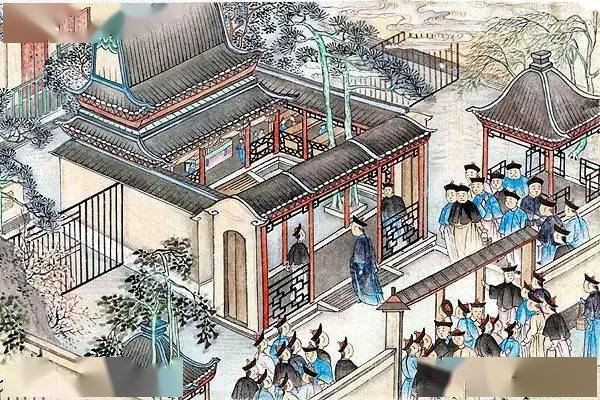

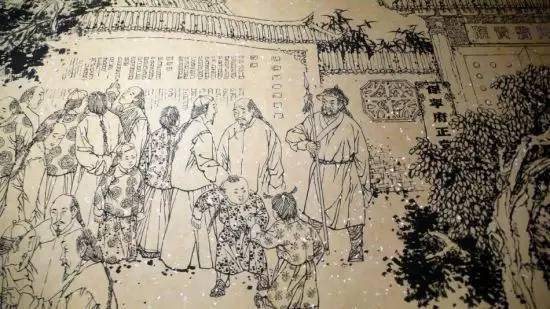

(明代绘画中所描绘的殿试)

三、科场作弊及处罚

由于,科举考试的成功在一定程度上保证了一生的富贵荣华,因此引发部光彩的一面。不少人均企图以作弊(包括武举)以在科举中取得好成绩。最常见的作弊有三种:

1.贿买(即贿赂主考官以获取好成绩)。

2.夹带考试经文(带书或抄录于随身物品中)入内作弊。

3.请人代考(俗称替身、捉刀、请枪)。

清代的科场腐败主要来自官员。如嘉庆六年,刑部尚书张若廷帮亲戚夹带;嘉庆十六年,湖南学政徐松倒卖官学名额,并将自己新编教材高价强卖给学生。清宫档案中记载了当年查处他们的情况。

科举作弊历代皆有,清朝之前,科场作案的处罚是革职、流放。赵翼叹道:「纳贿舞弊,仅至窜谪,科场之例,亦太弛纵矣!」清朝首开「科场作弊者死」之先例。

顺治十四年(1657年),发生丁酉顺天、江南科场舞弊大案,主考官大学士柏葰等收受考生贿赂。结果柏葰等数十名考官被处斩,家产籍没,父母兄弟妻子俱流徙边境。

其馀90多名有关官员也受到相应处罚。柏葰是中国唯一被斩处的一品大员,也是科举史上死于科场案的职位最高的官员。

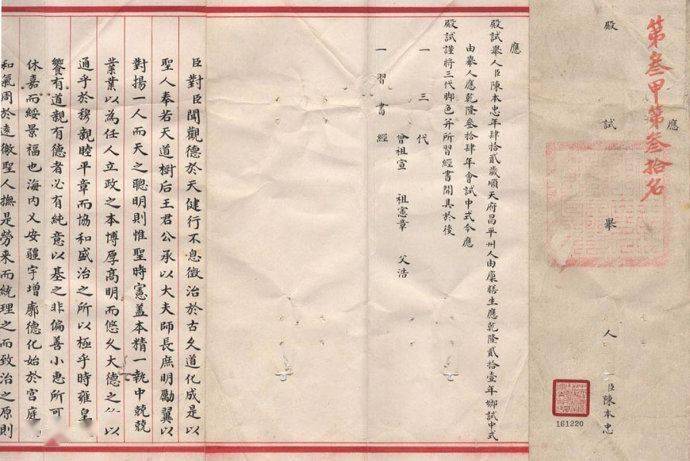

清代乾隆年间科举殿试试卷(局部)

四、科举考试的终结

到20世纪初,在中国延续了一千多年的科举考试制度,无论从内容到形式都已腐朽透了,各方人士开始激烈地反对及抨击它。其中最有名的是龚自珍的诗:「九洲风气恃风雷,万马齐喑究可哀。我劝天公重抖擞,不拘一格降人材」。

连光绪皇帝在一次阅完殿试考卷后,也不禁长叹:「这样选拔人才,难怪所学非所用呀!」

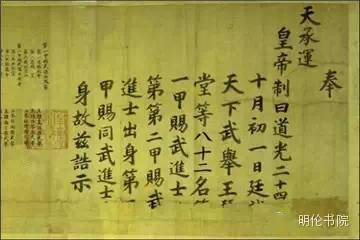

在朝野一片呼声中,光绪三十一年,光绪颁下「谕旨」:停止科举考试。此后,金榜题名永远成为了历史。

五、科举考试的意义

科举是一种通过考试来选拔官吏的制度。它是古代中国的一项重要政治制度,对中国社会和文化产生了巨大影响,直接催生了不论门第、以考试产生的「士大夫」阶层。邻近中国的亚洲国家如越南、日本和朝鲜也曾引入了这种制度来选拔人才。

最后一次科举考试考题

第一场:史论5篇:

1、「周唐外重内轻,秦魏外轻内重各有得论」;

2、「贾谊五饵三表之说,班固讥其疏。然秦穆嚐用之以霸西戎,中行说亦以戒单于,其说未嚐不效论」;

3、「诸葛亮无申商之心而用其术,王安石用申商之实而讳其名论」;

4、「裴度奏宰相宜招延四方贤才与参谋请于私第见客论」;

5、「北宋结金以图燕赵,南宋助元以攻蔡论」。

第二场:考各国政治,艺学策五道:

1、「学堂之设,其旨有三,所以陶铸国民,造就人才,振兴实业。国民不能自立,必立学以教之,使皆有善良之德,忠爱之心,自养之技能,必需之知识,盖东西各国所同,日本则尤注重尚武之精神,此陶铸国民之教育也。讲求政治,法律,理财,外交诸专门,以备任使,此造就人才之教育也。分设农,工,商,矿诸学,以期富国利民,此振兴实业之教育也。三者孰为最急策」。

2、「泰西外交政策往往借保全土地之名而收利益之实。盍缕举近百年来历史以证明其事策」。

3、「日本变法之初,聘用西人而国以日强,埃及用外国人至千馀员,遂至失财政裁判之权而国以不振。试详言其得失利弊策」。

4、「周礼言农政最详,诸子有农家之学。近时各国研究农务,多以人事转移气候,其要曰土地,曰资本,曰劳力,而能善用此三者,实资智识。方今修明学制,列为专科,冀存要术之遗。试陈教农之策」。

5、「美国禁止华工,久成苛例,今届十年期满,亟宜援引公法,驳正原约,以期保护侨民策」。

第三场:《四书》《五经》义

首题为:「大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善义」;

次题为:「中立而不倚强哉矫义」;

三题为:「致天下之民,聚天下自货,交易而退,各得其所义」。

有兴趣的粉丝可以试试做一下这些考题,测验一下自己的文史水平。

标签组:[历史] [高考] [清朝] [中国古代史] [唐朝] [科举制度]

本文来源:https://www.kandian5.com/articles/32171.html