Copyright 2012-2021 今日看点 All rights reserved. 苏ICP备13052634号-10

声明: 本站部分内容来源网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系

我们将在24小时内删除

友情链接: 网站地图

最近有一部纪录片特别火,叫《中国医生》,刚刚播完,在豆瓣上已经有9.3的高分了。

前天,我一口气追了6集。肺炎疫情的当下看这部纪录片,真的太有感触了。连泪点高的米粒爸都眼眶泛红,我更是哭惨了

对中国医生这个群体,我们认识得太少,而如果连认识都做不到,谈何了解,又谈何理解和尊重呢。

米粒妈想说,我们不要去神化医生这个职业,从事每个职业的人都有自己努力的意义和价值。对中国医生,我们更多地要去了解,因为只有了解他们,我们才有足够的信心和他们一起携手,面对生老病死。

她知道你是好医生

但不妨碍她投诉你

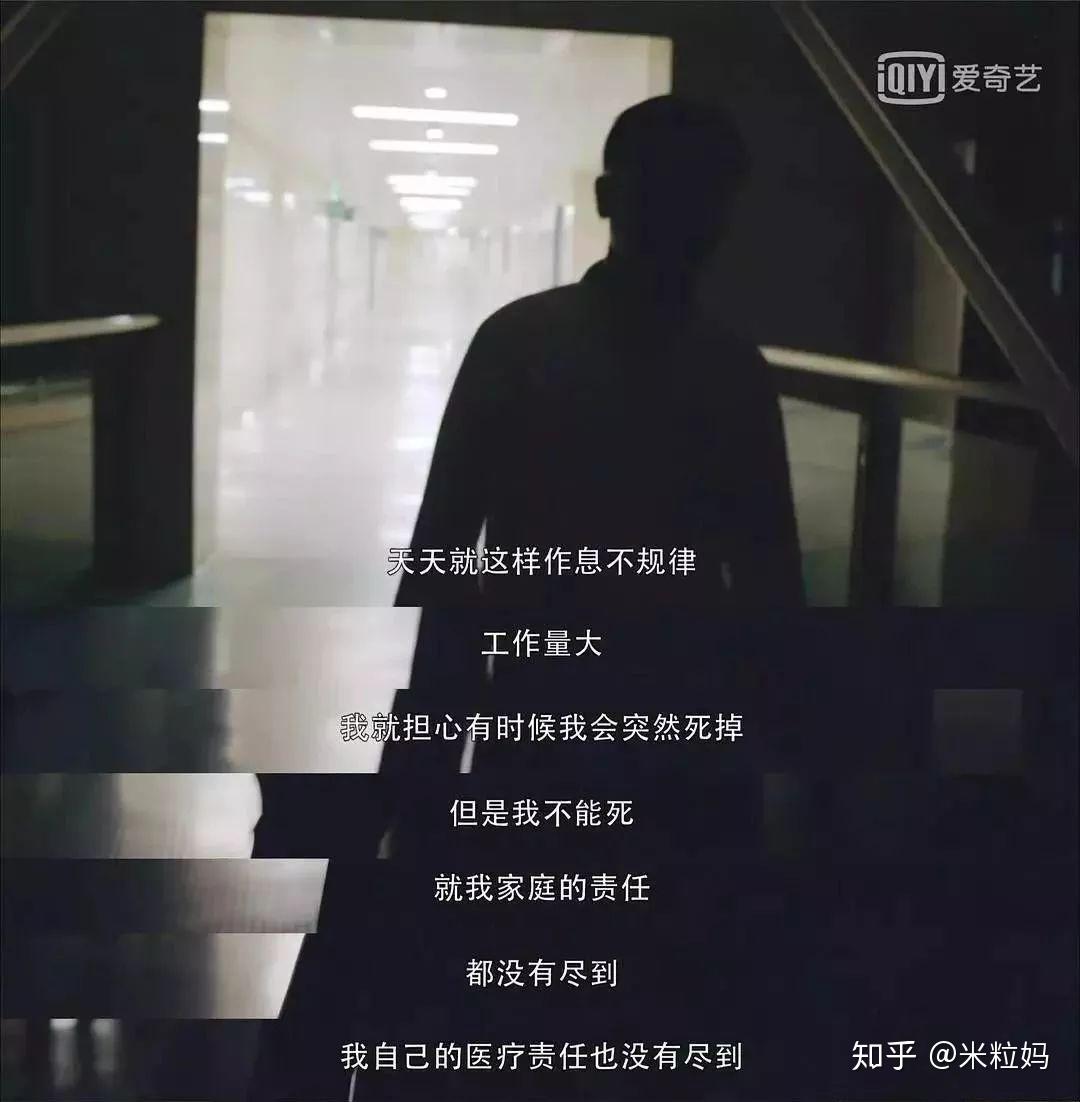

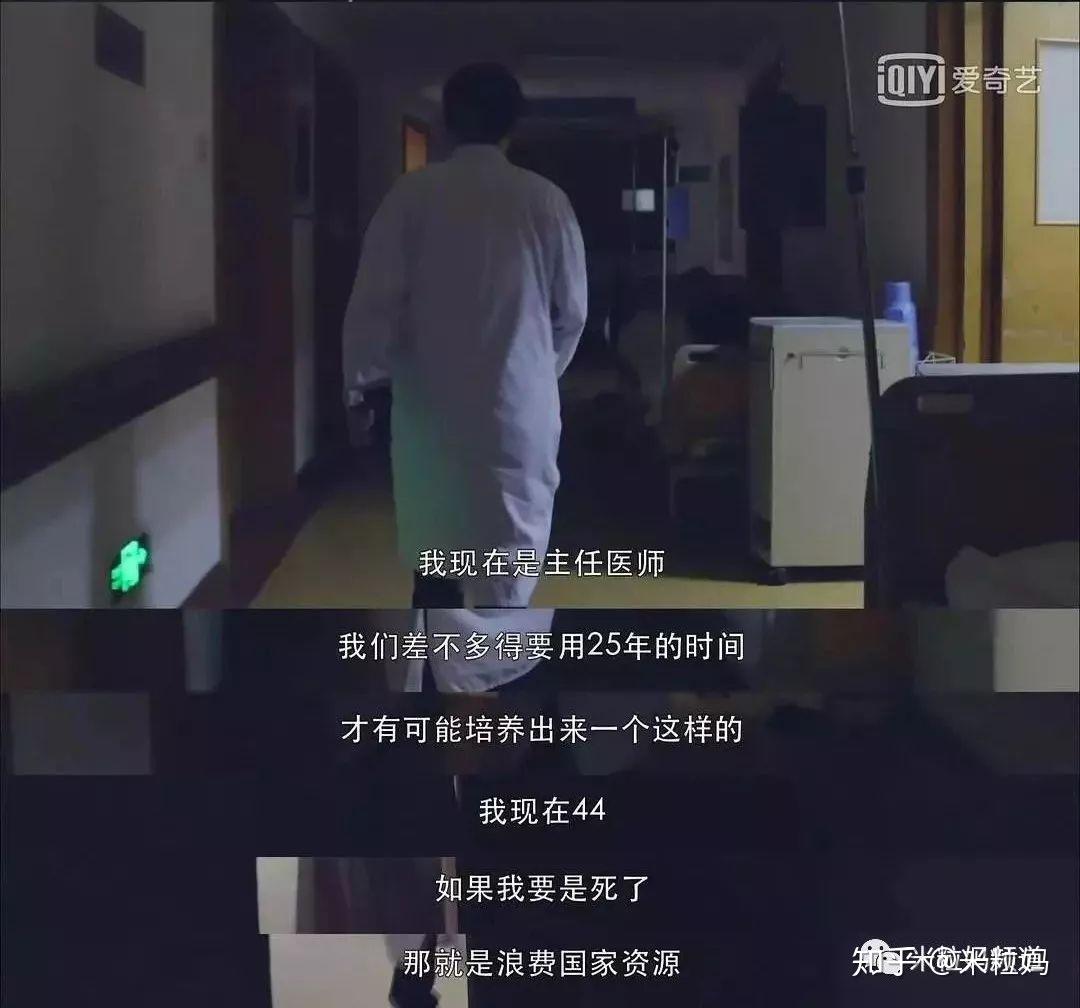

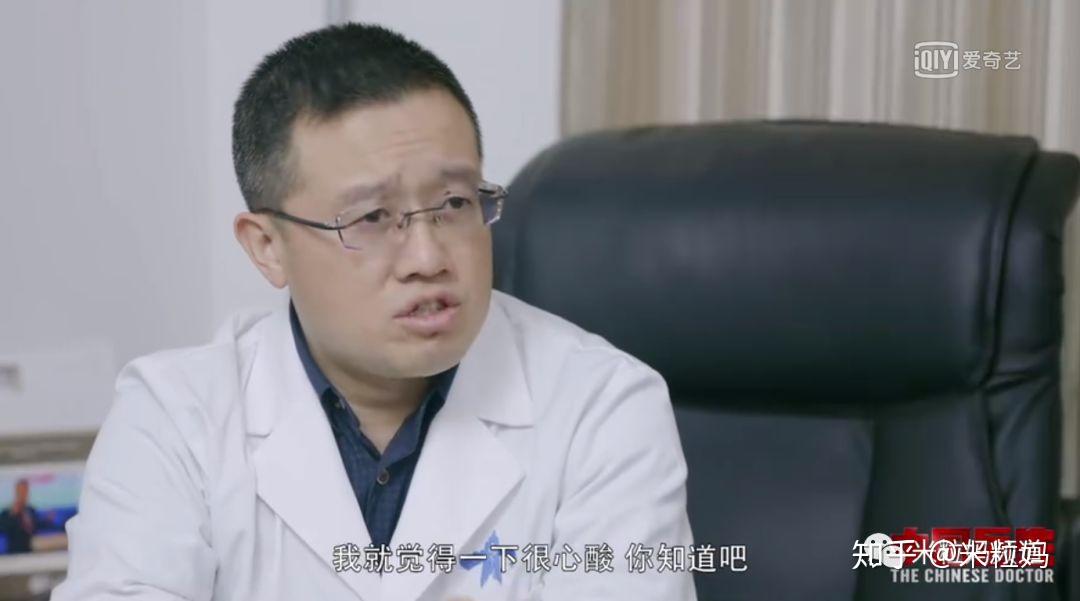

44岁的朱良付,是河南省人民医院的国家高级卒中中心主任,他每天要做的事,就是跟时间赛跑,跟死神抢人。

所以朱良付带领开设的“卒中急救绿色通道”必须像军队一样,保证24小时全天候待命,“刀出鞘、弓上弦”,快一步是生,晚一步是死,现实就是这么残忍和残酷啊!

这份工作的辛苦,自不必说,急病、难病朱良付必须在场,曾经有一次他从早上做手术到凌晨12点,下了手术台还有16台造影等着他,就这样,他前一天的工作直到第二天早上5点才算告一段落。

下班后,他跟你我身边的普通人一样,骑着电动车赶回家,去感受生活中仅有的一点烟火气。

但他又坚定地告诉自己:我不能死!

因为家庭的责任还没有尽到,医疗的责任也没有尽到。朱良付说,我44岁,现在是主任医师,培养25年才培养成现在这样,如果我死了 ,就是浪费国家资源。

但其实,对朱良付这样的医生来说,最难的不是治病救命,最难的是患者看不到医生的“医心”。

曾经有一位老人因为脑高灌注综合征过世了(这是一种极罕见的情况,致死率又相当高),老伴儿对朱良付医生不依不饶,说朱医生把她家老爷子给害死了,哭着说:我想把你撕成碎片!

但老太太一边哭,又一边说自己血压有点高,请朱医生帮她看看。

朱医生说,他们知道你是个好大夫,但是不耽误她投诉你。

多么现实,又多么令人无奈!

朱良付说:“假如病患是你的直系亲属,你会怎么建议,怎么治疗?”

什么是好医生?他说:“好医生只有自己知道,医心也只有医生自己知道。”

看到这里,米粒妈瞬间泪奔了!想到了之前我写陶勇医生《陶勇被砍:请对暴力伤医说不!》,仁心仁术,大好年华,眼科界的翘楚,自掏腰包帮助病人,他本可以给数万人带去光明和希望,却因为一个丧心病狂的人举起砍刀,终结了这一切。

陶勇医生说即使以后不能再重返手术台,也想组织盲童进行巡演,让他们可以赚钱养家。

清醒后,他朗诵了一首诗,诗的最后一句是这样写的:“我把光明捧在手中,照亮每一个人的脸庞。”

为什么会有这么多温柔又善良的中国医生?太让人心疼了。对他们来说,身体累,心更累,治人病,还要医人心,中国医生真的太难了 。

可能医术还没遇到瓶颈

就先遇到了人心的瓶颈

28岁的徐晔,是南京鼓楼医院整形烧伤科的医生,中山大学医学院博士毕业,是个帅气的学霸。他态度柔和,走路带风,会跟病人聊天,也会哄着病人换药。

正因为这样,每次徐晔给病人换药的时候,都会用聊天来转移他们的注意力。他总是轻声细语地安抚患者:“小孩要生长发育,你现在也要生长发育,你把自己想像成一个小孩子。”

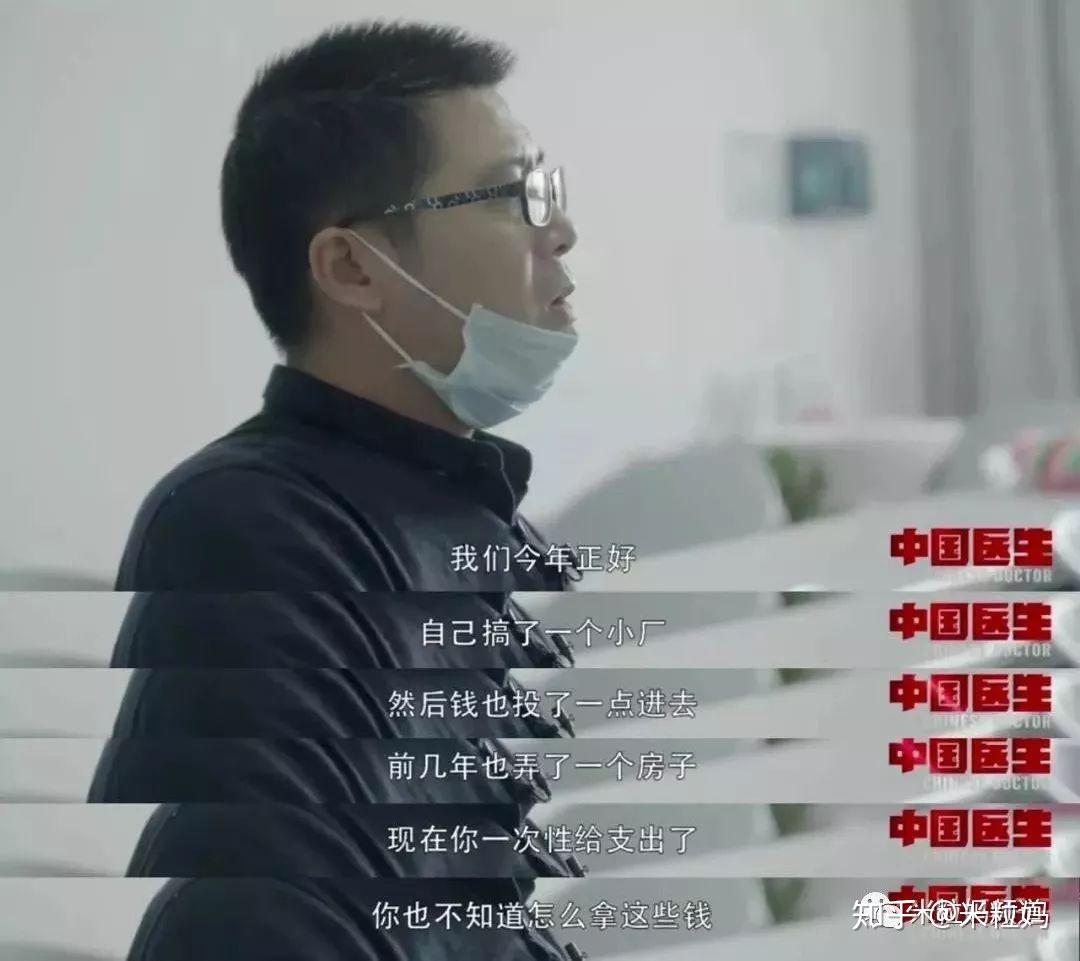

徐晔医生前前后后跟病人家属长谈了三次,让他们再想想办法,因为其它的地方还有自我愈合的可能,但是双手之前植入的猪皮是一定要换掉的,这次的手术至关重要。

徐医生一边跟病人家属沟通,另一边又向医院的基金会申请救助基金,在申请到2万元的救助经费后,紧绷了很多天的徐医生终于笑了。

老伯的儿子因为把积蓄投入到厂子、房子里去了,说一时不知道怎么把钱拿出来,所以一而再再而三推迟手术时间。

最后,老伯的家人决定放弃治疗,给父亲办理了出院手续,不辞而别。

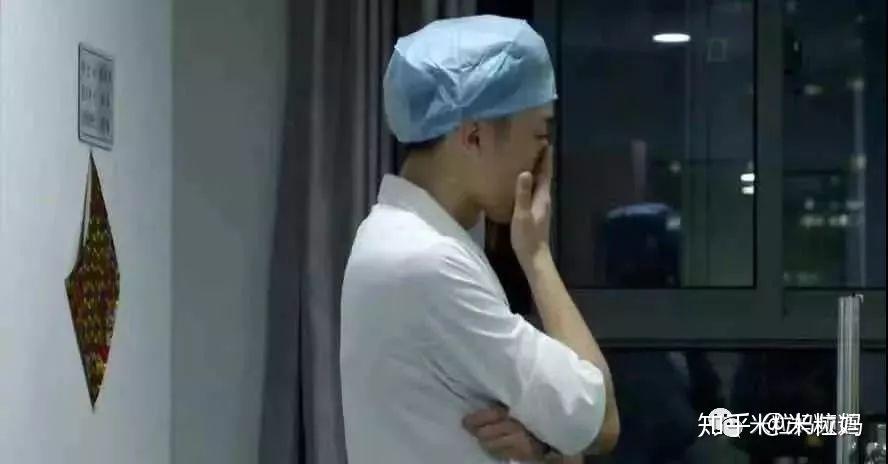

徐晔看到空荡荡的病房,难掩失落,他知道2万元的救助基金对于老伯的家庭来说杯水车薪,他也知道人生艰难,他没资格对家属和病人的决定做任何评价。

但他总归是痛心的,不是因为医疗技术有局限,不是因为自己不够努力,不是因为病人意志不坚定,想救,能救,而不得救,是医生最大的无奈。

徐医生说:“我肯定希望他活下来,但是什么叫好,你把他治愈、出院,但他浑身是瘢痕,他的生命质量下降,他的家庭也会因此受到拖累,这是不是真的好,很难说。”

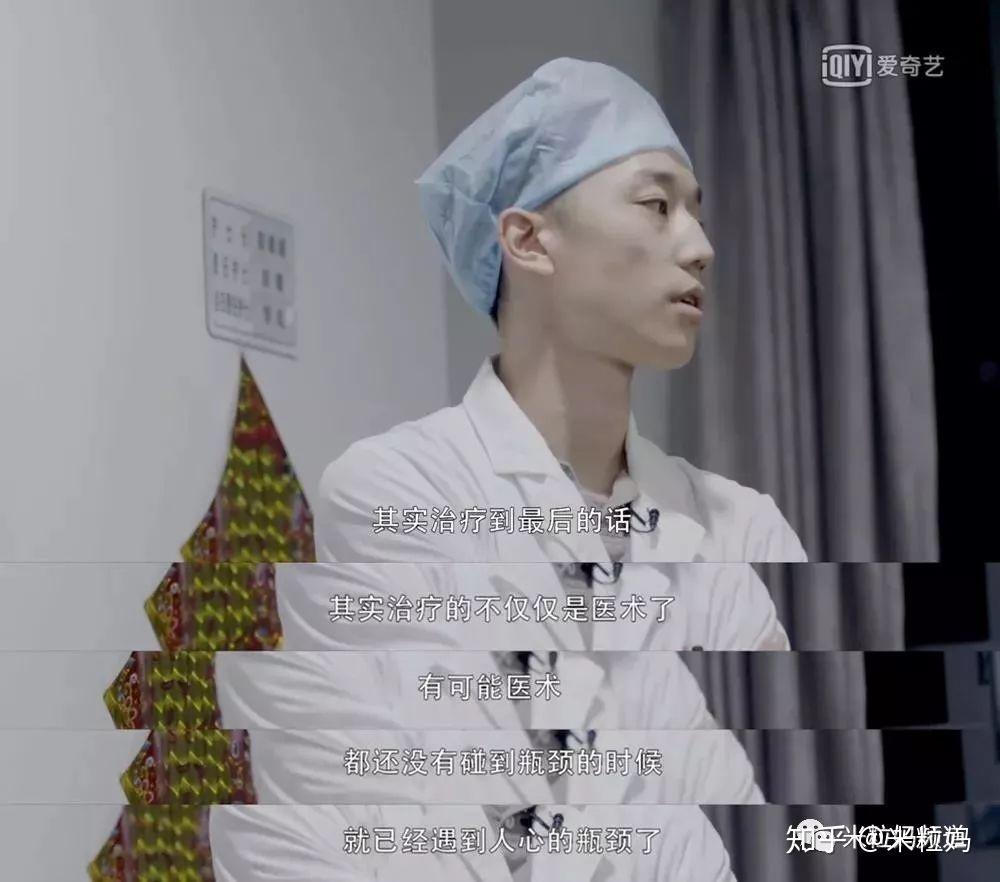

他说:治疗到最后,其实考验的不仅仅是医术了。有可能医术还没有碰到瓶颈的时候,就已经遇到人心的瓶颈了。

米粒妈记得《我不是药神》里,有一句台词:“这世上只有一种病,叫穷病。”

大概没有任何人比医生更了解这里面的辛酸和无奈了吧,但这些残酷的现实,却是每个年轻医生都要学会面对的。

医生不是冷酷、不是不近人情,只是披上这身战袍,他们就必须立刻收拾好心情,去救治下一位患者,那可能又是一场恶战。

你若性命相托,我必全力以赴

中国科技大学附属第一医院血液科学术主任孙自敏,1987年就进入了血液科工作,到现在已经有30多年了。

孙自敏还是个年轻大夫的时候,她的同学得了白血病,因为对她的信任,把自己托付给孙医生。

但当年医疗技术有限,孙医生竭尽全力也没有挽回同学的生命,这是她心里永远的痛。

孙自敏医生1990年的时候,曾经做过她们科15年的白血病回顾性分析,所有的急性淋巴细胞白血病就剩一个病人,最后那个病人也还是不在了。用她的话说,就是“整个全军覆没”。

也就是全科室所有的医生,做了15年,全都白干了。

孙医生说,她当时就不想当血液科医生了。苍白的脸,无力的面容,都是凄惨的。病房里没有一点欢笑,医生实在是做不下去。

她说,医生再苦都没关系,支撑自己的信念就是成就感,但当年在血液科没有任何的成就感,病人都没有治好,一个个全都走了。太绝望了。

但孙自敏身后还有很多患者和家属在拉着她,加上同学离开的遗憾,孙医生整晚整晚睡不着觉。她最终决定,一定要攻克白血病,如果攻克不了,医生也做不下去了。

让人兴奋的是,2000年,在孙医生这里进行脐带血移植成功的第一例病人,如今已经长成大姑娘了,现在是一名护士。

谈起当年整个治疗过程,孙医生历历在目,当年因为在国内并没有成功的案例,所以孙医生只能借鉴国际上的一些资料。

手术很顺利,第九天的时候细胞就开始长了,但第十天又开始往下降,孙医生自己此刻比谁都紧张害怕。

女孩的家人后来在商量着,如果不行就把孩子带回去。孙医生说:不行!不能带回去。你再给我们两天时间,实在不行了,也是我们跟你讲了,你才能带回去。

为了最后的放手一搏,孙医生在别无他法的情况下,用了些激素,结果奇迹般地成活了。那是第一例成功移植案例,之后,多少病患尤其是孩子,都在孙医生这里找到了生的机会。

我们无法计算出一位医生,能给这座城市,乃至这个国家多少家庭带去希望,但正是因为他们的坚持和坚守,这些生命又绽放了,这些家庭又活了。

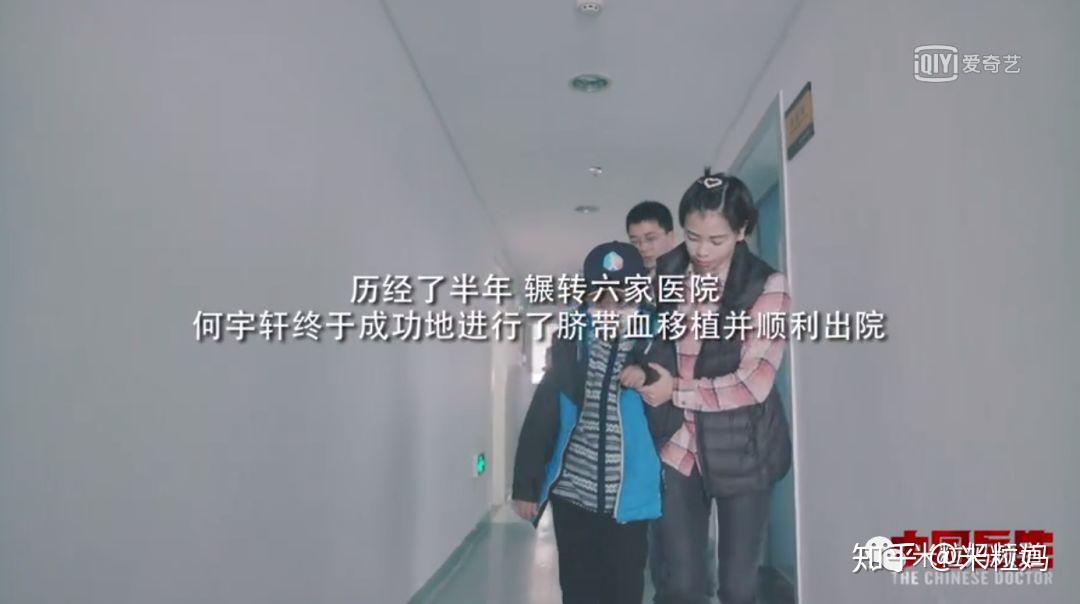

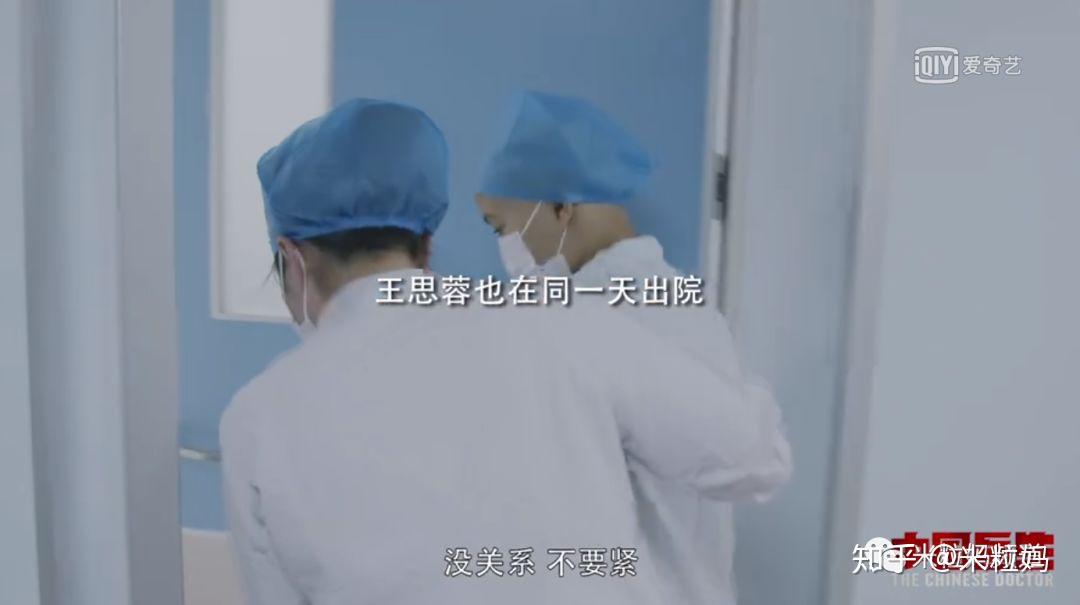

这一集纪录片看到最后,孙医生的两位血液病患儿同一天治愈出院,米粒妈再次泪目了。

医生需要面对挑战,也要耐得住寂寞,更要忍受无数次失败带来的压力和绝望。他们所谓的信念是什么?成就感又是什么?是一个个鲜活的生命啊!

只要我们性命相托,他们必会全力以赴,这份默契,真的让人动容。

那是我见过,最美的面容

西安交通大学附属医院整形美容外科主任舒茂国,他每周都有4天时间是在手术室中度过的。而每周四出诊的日子,也会有四五十个从全国各地千里迢迢赶来求医的家庭。

跟前面那些每天上演生死时速的医生们不同,舒茂国的手术室里,氛围相当轻松活泼。

他会戴着超级卡哇伊的手术帽,在手术室里感慨宝宝的睫毛有多长。

护士们逗宝宝的时候,宝宝没什么反应,舒医生会打趣说:人家不叫憨,人家还纯着呢。

他还会逗几个月大的小婴儿叫自己“爷爷”,调侃大家都是爷爷辈的。

舒医生的手术技法相当高超,在他的神奇手术刀下,数以千计的唇腭裂患者跟从前判若两人,而这些患者中绝大部分是孩子。

舒医生说,唇腭裂手术不像其它的手术,是为了治病救命,唇腭裂的孩子也能正常长大成人,唇腭裂不要他的命,该活多少岁就活多少岁。

但在他们的心里,一直会接收到一种压力,而且一个唇腭裂孩子,背后还有一两个家庭,家里每个人都承受着这种外在和心理上的双重压力,很痛苦。

在舒医生看来,一台好的手术,就是要通过修复外形,来解决他的心理问题。只有心理健康了,才是完整的健康。

有一次,他接诊了一位唇腭裂女婴,通过跟家人一来二去的了解之后才发现,那是一个弃婴,而带着来看诊的是捡到孩子并收留下来的养父母。

这件事一下子触动了舒医生,他决定利用自己的资源和力量,帮助这个孩子和善良的养父母。

他不仅亲自主刀,请来了医院里最牛的麻醉师,一方面发朋友圈为孩子募集善款,另一方面在能力范围内为孩子减免了一些费用。

舒医生说,这个孩子已经了不单单是这对父母的孩子,她需要用全社会善的力量共同抚养长大。

手术台上的舒医生,相当自信,他觉得自己的缝合技术非常独到。

在他看来,整形外科手术应该力求怎么把斑痕留到最小,而不是形成斑痕之后,将来再让整形外科医生去做治疗。

有着这份自信的医生,让人特别期待看他的技术到底有多牛。这一集看到最后一个画面,米粒妈直接呆住了。

这就是前面提到的被亲生父母遗弃的唇腭裂孩子,这哪有一丁点唇腭裂和手术的痕迹啊,舒医生的技术和手法,简直要给100万个赞(原谅米粒妈此刻已经词穷)

但看到这个唇腭裂宝宝的画面,米粒妈是发自内心地感到开心和幸福。这是我见过,最美的面容。

千言万语,米粒妈都没办法说尽中国医生这个群体。

就像这段时间肺炎疫情爆发,我们每个人都明白了,我们需要医生,需要冲上前线的医生。可是,医生不该是需要时被歌颂和赞扬,不需要或不满意时就被咒怨、唾弃和砍杀的一个群体。

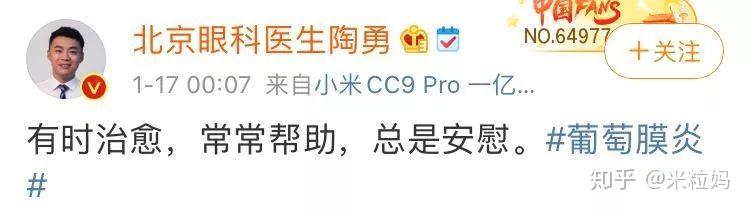

陶勇医生说:有时治愈,常常帮助,总是安慰。

医生是人,不是神。生老病死是生命常态,医疗技术不断向前发展,医生们也在竭尽所能去突破,我们能做的,就是跟医生站在一起,目标一致对抗病魔。

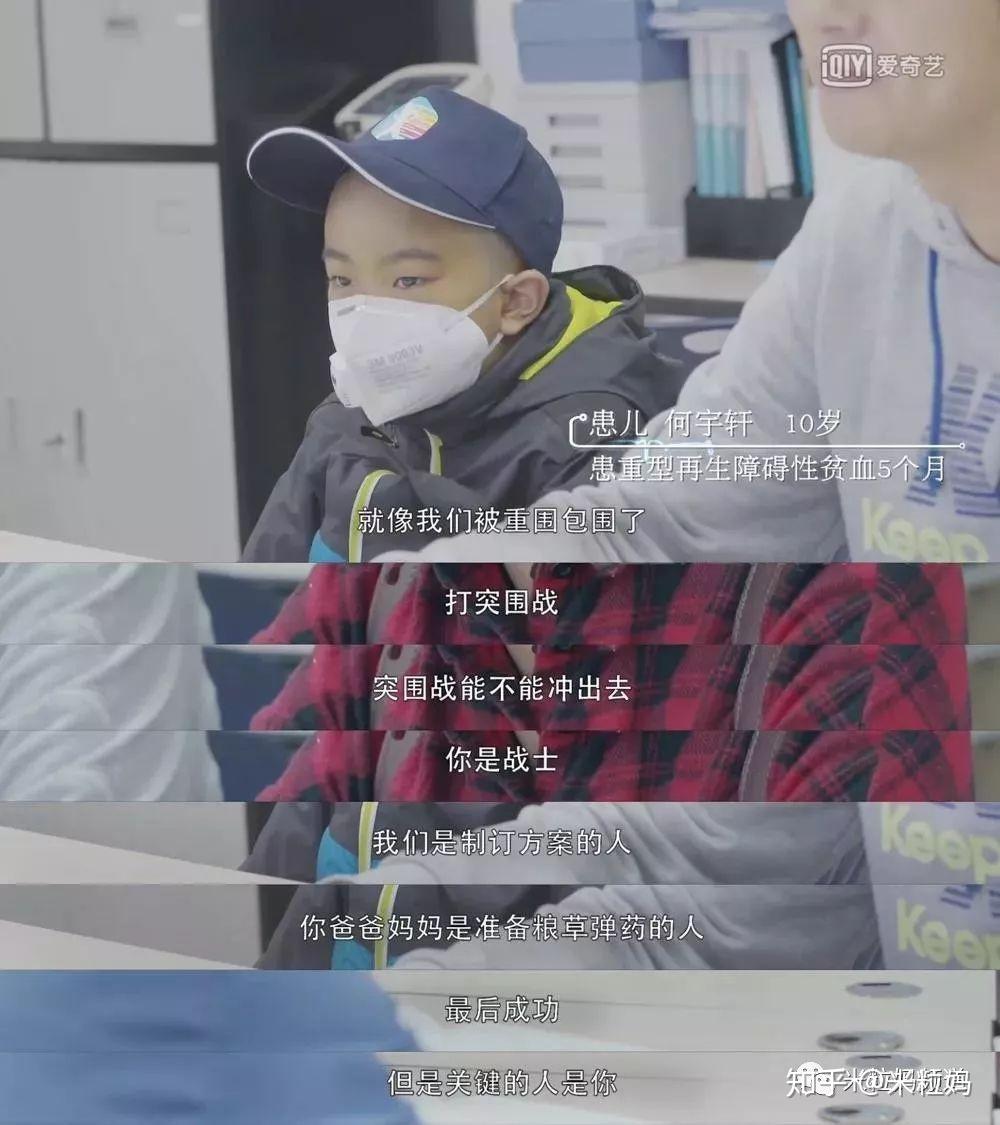

前面米粒妈给大家说起的血液科医生孙自敏,她跟患者和家属说的一段话,非常形象地诠释了医患之间真正的关系。

她说:在对抗疾病的过程中,就像我们被重重包围了,突围战能不能冲出去,你(患儿)是战士,我们(医生)是制订方案的人,你爸爸妈妈是准备粮草弹药的人,最后成功的关键,在你(患儿)!

医生,一台又一台手术,一个又一个病患,他们可能记不住曾经挽救过多少个家庭,而那些在他们手中逝去的生命,他们同样痛心和惋惜。

对于家人来说,失去了至亲,对于医生来说,那可能会成为他们向前探索和冲锋的力量。

米粒妈觉得,《中国医生》这部纪录片,值得我们每个人静下心来好好看一看,只有看懂了医生的故事,我们才能看清生活的真相。

有一首歌叫《骑在银龙背上》,里面的这段歌词,我想分享给大家:

在那苍茫大海的那一方,有人正受着伤,就像仍不会飞的雏鸟般,我感叹自己力量还不够强大。悲伤啊,快变成羽翼吧!伤痕啊,快变成涅槃吧!

一面感叹自己的力量不够强大,一面又将悲伤化成羽翼拯救生灵——这,就是医生群体的真实写照。

别再让中国医生孤军奋战,负重前行了,给医生多一点信任,给自己多一点力量,我们并肩作战,一起承受风雨,迎接新生吧。

标签组:[孙自敏]

本文来源:https://www.kandian5.com/articles/37517.html

下一篇:中国医生太难了!看完泪目···