Copyright 2012-2021 今日看点 All rights reserved. 苏ICP备13052634号-10

声明: 本站部分内容来源网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系

我们将在24小时内删除

友情链接: 网站地图

这个问题是一个很难回答的问题。

首先这是一个涉及人群很广的问题。我看到有三千多人关注了这个问题,说明至少有几千人在他们的脑海中隐约有这种感觉。

第二是因为这个问题涉及到的年龄跨度很大。题主是82年出生的,他有这样的感觉。和我探讨音乐的人大到七十多岁,小到二十多岁,或多或少的都会对当下的乐坛现状表达一些不满,表现出一种“流行音乐一直在走下坡路的”焦虑。

比如七十多岁的人会跟我提及民国晚期的上海流行音乐,以及诸如邓丽君这样的音乐是好音乐。六十年代的人很多偏好八十年代初期诸如李谷一,郑绪岚,之类的流行音乐是好音乐而五十多岁的人会跟我提及八十年代末期九十年代初期的流行音乐是好音乐。

在他们严重,除去他们认定的好音乐所集中出现的时期,在其之后的时间里,流行音乐都在走下坡路。

以此类推,82年出生的题主觉得今天的流行音乐在走下坡路,也属于正常现象。

正是因为这个原因,我们才不能一言以蔽之的回答,是题主老了还是音乐陷入低谷了。我在回答前看了所有的高赞答案。我认为讲的都相对片面。我们不能把感觉“流行音乐在衰落”归结于几个很简单的原因,比如说盗版,比如说选秀。如果这么归结的话,那么你是无法解释为什么五十年代,六十年代出生的人,觉得九十年代的音乐是在走下坡路的。

所以在我来看,这个问题的内涵是两个问题:

第一个问题客观评价中国流行音乐这70年来的发展历程和发展水平。

第二个问题是探讨听众在这五十年中的对流行音乐审美的形成和审美变化。

只有这样才能把这个问题谈清楚,并且回答这样的问题需要对中国流行音乐的发展进行一些有侧重的梳理。之所以说有侧重,一是篇幅所限无法全面梳理,二是因为为了更清晰的说明问题。

所以,这个回答会非常长。长到随便写个引子,六七百字就出去了。

————再长也得有个开头————

(一)风格与文化现象

我们找一个相对离我们不远不近的时代,从一首大家都听过的歌开始说。

八十年代末,有一首叫做《黄土高坡》的歌,相信应该算的上是家喻户晓。

歌词大家也都很熟悉了,那会儿的很多歪唱,都是改的只这首歌。

我家住在黄土高坡《黄土高坡》是一首现象级的流行曲,几乎每一个八十年代出生的孩子都能哼出这首歌的旋律。

像《黄土高坡》这样的歌儿,本身带有着很强的时代特点,就像前几年突然台湾流行音乐带起来的那波“中国风”一样。我们之所以称他为“现象级”,是因为这样的歌儿代表了当时的一种文化现象。当时的很多音乐,都是以西北民歌,或者风土为基础的创作的。

我们称这种文化现象为“西北风”。

那个时代的流行音乐,西北风在流行音乐上的代表歌手,比如范琳琳,程琳,杭天琪。

西北风渗透的不仅仅是我们所熟知的流行(Pop)风格。在摇滚乐上,比如我们熟知的崔健,也受到西北风的影响。他经常被提及的那场1987年划时代的演出,所演唱的歌曲并不是我们熟知的《一无所有》。而是翻唱了著名的《南泥湾》。这首歌,被收录在他后来的专辑《解决》中。

在崔健的第一张专辑的主打歌《浪子归》中,他的表达也是充满了浓厚的乡土气息的。(实际上是第二张,第一张太难听了)像“篱笆小门”这样的情景,肯定不是城市里面有的东西。

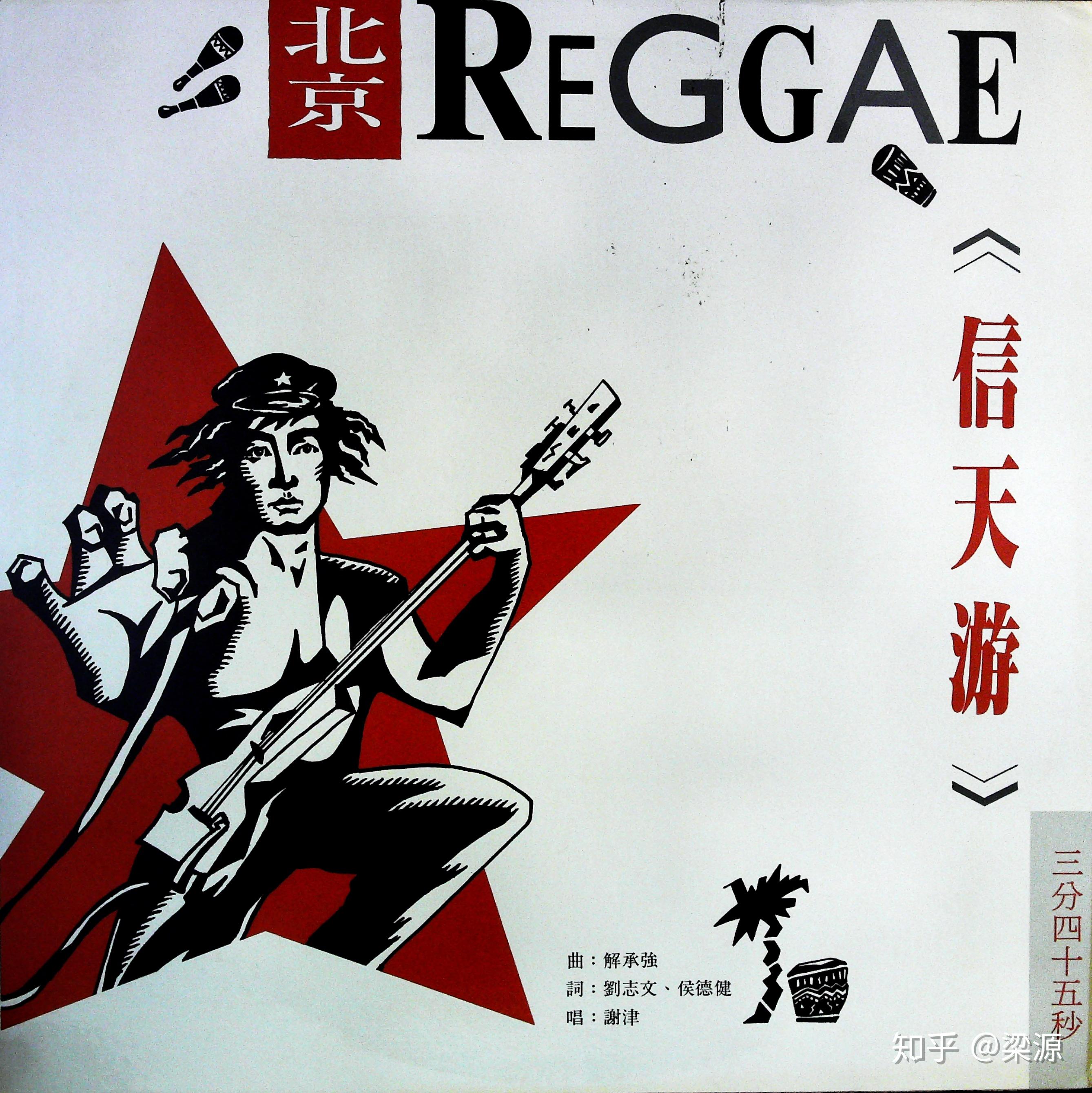

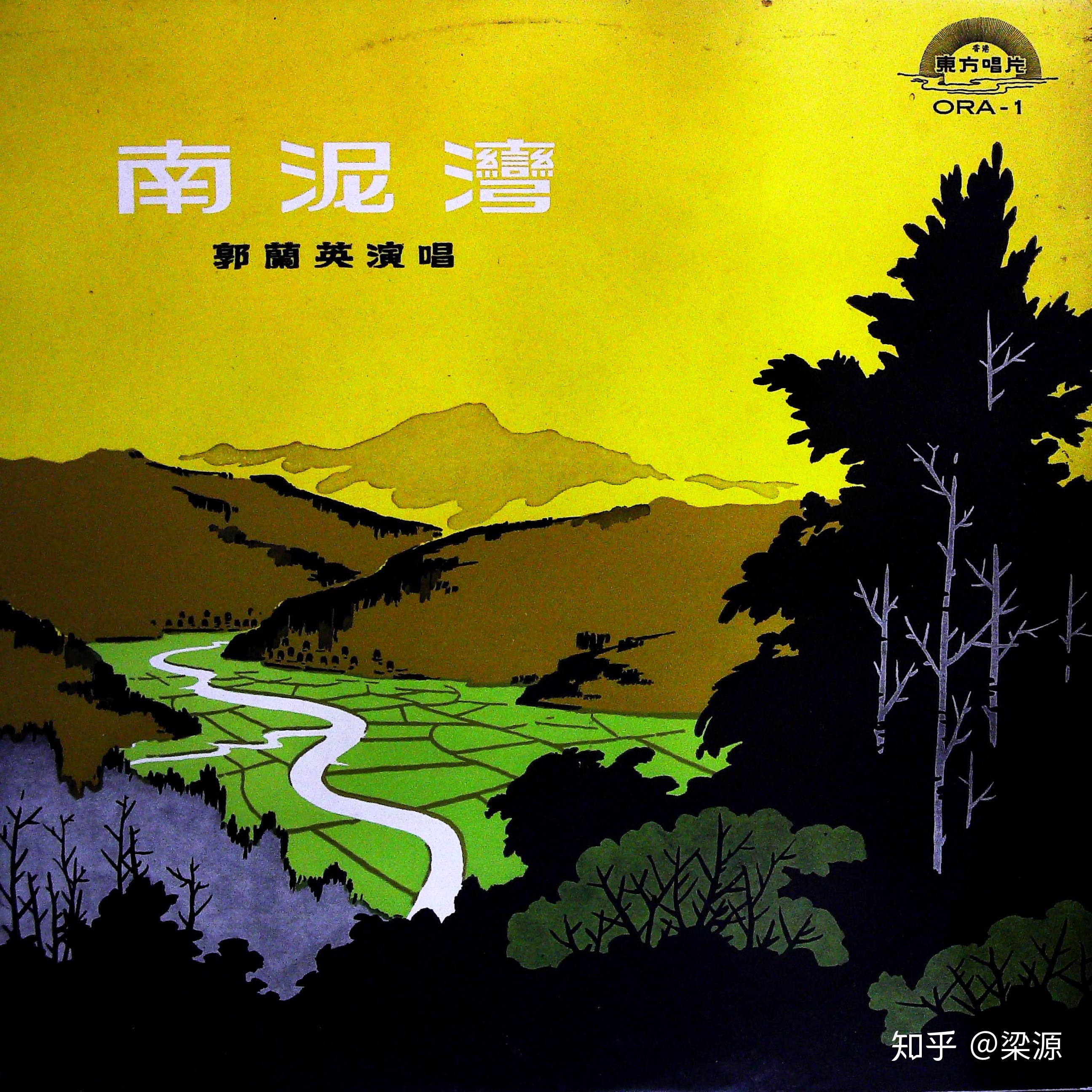

这股西北风,同样也影响了当时的一些非主流的音乐风格。比如下面这张唱片,相对于《黄土高坡》,《南泥湾》来说,就小众多了,我们团队收藏了一张那个时代的一张黑胶唱片。

这首歌的高清版本大家还是去2496里面找,还好其他网站有这个歌儿的mp3,大家可以凑合听听。发表于1996年的一个合辑里面。但是这首歌,从唱片的记载来看,实际上是一首1991年的歌曲。

从这张唱片的封底可以看出,这是一首雷鬼(Reggae)风格的作品。很显然,Reggae在当时绝对是一种小众的风格(在今天也是)。但是即使是这种小众风格,也同样受到西北风的影响。

很明显的可以看出,流行的文化现象是高于音乐风格的一种存在,甚至这种存在高于音乐本身。我们拿那个时代的电影举个栗子。

当时由吴天明掌舵的西安电影制片厂,可以说是第五代导演的摇篮,在艺术上也相对先锋。当时的很多电影都和西北有关。比如张艺谋的《红高粱》。(下面这首著名的《酒神曲》是我特别喜欢的《红高粱》的一首插曲)

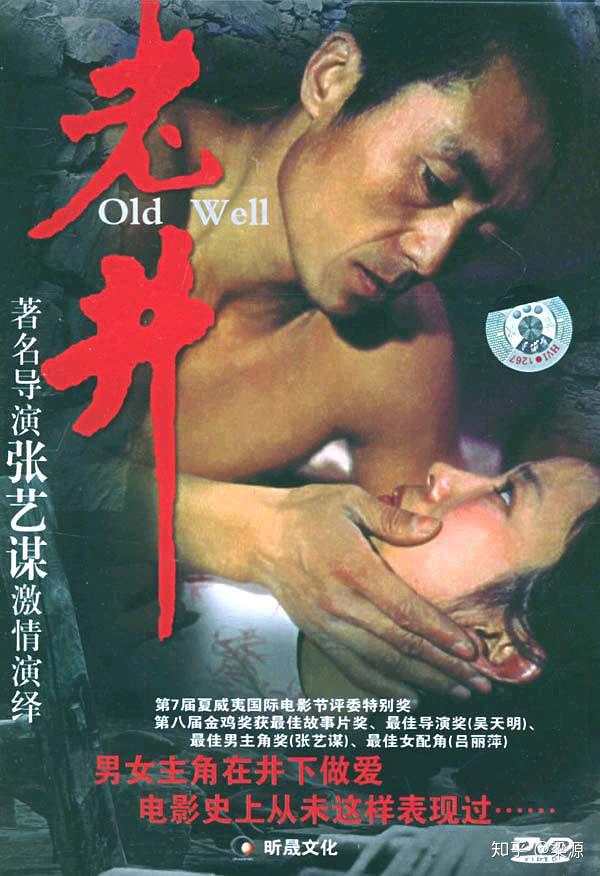

包括吴天明导演,张艺谋主演的电影《老井》,陈凯歌的电影《黄土地》,讲述的都和西北有关,这种文化现象在张艺谋的身上延续的最久,张艺谋最精彩的几部影片,诸如《大红灯笼高高挂》,《秋菊打官司》都是西北背景的影视作品。

而电影的背后是大量的文学作品的支持。我记得我小时候,满大街最流行的一本书就是贾平凹的《废都》。获得诺贝尔文学奖的莫言,则是《红高粱》的编剧。再加上我们熟知的路遥的《平凡的世界》,到晚一点发表的陈忠实的《白鹿原》,都是那个时代真正的流行文学。这些文学作品的背景,都是发生在西北地区的。在那个时代,电影导演,作家,最关注的地方就是西北农村。这不同于今天,由于赵本山的小品所影响,当下的农村题材的影视作品所关注的地域是东北。

当时看到这个DVD封面以为这是张艺谋主演的三级片

当时看到这个DVD封面以为这是张艺谋主演的三级片但是无论是东北还是西北,音乐,文学或是影视作品,农村题材都不是今天的主流。无论从哪个角度看,“西北风”这种文化现象,算是结束了。

我们提及“西北风”,只是为了说明一个问题。实际上,无论我们深处哪个时代,这个时代的文化现象,都会影响到这个时代的艺术创作。这种影响,是超越艺术门类和风格的。是一种“思潮”式的影响。

所以,当你选择认同某一件艺术作品。无论是什么形式,很有可能,你认同的是这个时代的思潮。这也就很好解释为什么五十年代出生的人喜欢八十年代的郑绪岚,李谷一。六十年代出生的人喜欢晚一点的邓丽君,崔健。而很多七零后和八零后喜欢港台的经典流行,诸如周华健啊,李宗盛啊,王菲,张雨生这些人,而九零后则大都认为周杰伦是大师。

所以,对于有这种“对当下的流行音乐感觉越来越没意思”的同学,有非常大的可能,是你对当下所流行的文化现象不认可。你认可的文化现象还是过去的文化现象,你认可的文艺作品也是那个时代的文艺作品。从这个角度上来说,也许你就是“老了”。

我们用音乐电影举个例子,就比如2017年的电影《闪光少女》。

这个电影谈的完全是现在流行的古风音乐。古风音乐,严格意义上来说,并不能算的上是一种成熟的音乐风格,但是足以称之为是一种文化现象。喜欢古风音乐的年轻人们,一般都会同样喜欢类似的周边文化,比如说汉服等等。

对于这样一部作品,豆瓣的得分是7.3分,我的朋友圈里,无一例外对这部电影,有着三星的评价。我的朋友圈里面的大部分人,和我年龄差不多。当然了 @宋雯婷 老师还是小我不少的,你们别误会。

而另外一部《缝纫机乐队》,则呈现了另外一种特别的现象。

这部电影豆瓣评分6.6,而和我年纪差不多大,听摇滚乐的朋友,则基本上给了4星的高分。但是没经历过摇滚乐时代的宋雯婷,却“不再犹豫”的给了一颗星。

你们可以看到下面有评论写着,看到《不再犹豫》的时候,有人觉得非常动人。

对我来说,在《闪光少女》和《缝纫机乐队》里面选,我肯定更喜欢《缝纫机乐队》,不是说这两部片子哪个一定更好,而是很多《缝纫机乐队》里面暗藏着的梗,我是看得出来的。而且我会觉得这个事儿有意思。反过来,我对《闪光少女》所描写的古风音乐,根本没有任何同理心,我会觉得《缝纫机乐队》最后的《不再犹豫》特别荒唐,但是能感受到这个东西可能对于很多人来说就是很重要。但是对于《闪光少女》的斗琴,我只觉得最后的唢呐挺逗,完全无法让我“燃”起来。

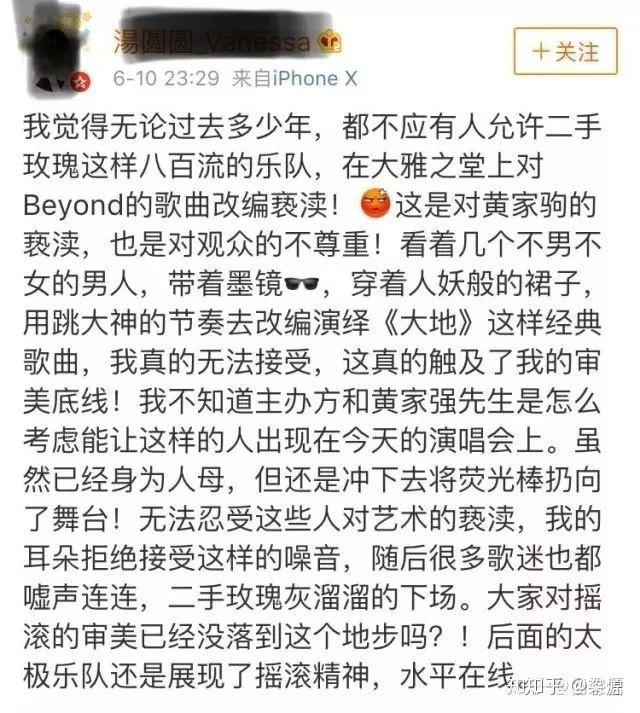

前一阵子有这么一件事。在一次致敬Beyond的演出中,二手玫瑰对《大地》进行了改编,然后被Beyond一顿起哄,这个事情,在微博上引起了轩然大波。

在我看来,二手玫瑰对Beyond改编从音乐上根本没有问题,但是我也理解为什么Beyond歌迷会把他们哄下台。这是因为二手玫瑰和Beyond深处两种不同的文化现象中,喜欢Beyond的很多歌迷,对Beyond的认同,不仅仅在于音乐本身更在于对那个时代香港流行文化的认同,只不过他们自己感觉不到。

就比如,从我的角度去想,我是很难想象在二手玫瑰的演出上,观众有手持荧光棒的行为。对于这位听众来说,她来听致敬Beyond的演出,实际上是本着欣赏一场流行音乐演唱会的态度来的,想象一下,她如果来到了任何一个摇滚乐的现场,比如崔健的。如果你带着荧光棒进来,应该是一个很奇怪的现象。

荧光棒和摇滚现场,本来就是格格不入的。你很难在任何一个摇滚音乐节上看到观众挥舞荧光棒,因为这太TM尬了。这也可以看出,这位听众所理解的Beyond的所谓“摇滚”和二手玫瑰所理解的摇滚现场,根本就是两个现场。

这位观众所理解的“摇滚”和二手玫瑰所理解的“摇滚”不一样。同样,不同文化经历的人对“流行音乐”的概念,诠释也不同。

所以,当你接受不了当下的流行音乐的时候,有非常大的可能性,不是音乐出了问题,而是你自己出了问题。

换句话说,就是:

你老了。

(二)“流行”即“正义”

当下,当我们这群三十多岁的老逼去和年轻人们聊音乐的时候,若不是我这种身经百战的见着小孩儿敢劈头盖脸的一顿挤兑并且挤兑的非常专业的杠精。很多人都会被教育,被教育的方式非常简单,无非是被称为远古吹,厚古薄今之类。即使是我,在知乎回答问题的时候,也会被教育。

比如我回答过这么一个问题。

在经过仔细的考虑之后,在这个名单里面,我并没有把周杰伦和邓丽君给放进去。所以,在评论里面,有大量觉得周杰伦和邓丽君重要的歌迷,表达了他们的不满。

弄得我最后只能统一这样回复他们。

在很多人看来,流行的就是正义的。至少从生意人的角度上来看,这是没问题的。最流行的歌儿,也就是能带来最大的流量的歌,这样的歌儿,也是最有商业价值的作品。

为了让歌曲获得更大的商业价值,在这个时代,我们必须要对音乐进行推广。否则,即使你音乐做的再有价值,也很难被大家听到。乐评是一种常见的推广方式。在我来看,我们这个时代的大部分乐评,包括知乎上面所写的很多关于XX歌手或者是XX专辑的音乐评论,它的意义并不在于真正的评价,而在于导听或者是宣传。它是这个时代音乐工业的一个组成部分,是这个时代欣赏音乐的一种延续。

就像你喜欢某个歌手,你希望去仔细分析他的歌曲的特别之处,你希望了解他更多的创作线索,有善于写作的,或者是相对比你了解这个歌手的人做了这样的事,让你感觉到了满足。这实际上,也是娱乐的一部分,是我们这个时代听音乐的一种自然地构成。

所以,在这个时代,你既可以听音乐,看表演的视频,你也可以了解歌手,歌曲背后的故事。这些东西丰富了我们听音乐的体验,也同样一定程度上模糊了我们的视线。在这个产业中,每一个环节都是有专业的人去做的,就比如我和 @邹小樱 两个人就完全不一样。

首先,我们都是专业的。其次,我们都写东西。再次,我们写的都是音乐评论。再再次,写作某种意义来说,都是我们的工作。

但是我们所针对的人群完全不一样。他的书《谁也夺不走,我们做梦的自由》根本就是给五月天的粉丝们一个延展消费的机会。而我在2496中所写的文章,都是推荐经典的音乐的。他会接很多唱片的推广案,给一些歌手去做宣传。而我的工作从不涉及到这些,我说谁好,那就是我觉得谁好,我骂谁,那就是我真觉得谁不好。

我们有共同的基础,就是对音乐相对全面的了解。但是共同的基础作用在文字上的方向却是不一样的。他会在共同的基础下去尽量为服务对象说好话,去找到歌手的营养。而我基本上只涉及到我愿意涉及,或者我认为有必要涉及到的音乐人。

这是这个时代的音乐媒体人的两种完全不同的工作方式。这件事儿并没有对错之分,只是社会分工不同。

所以,你在这个时代里所听到的关于音乐的各种观点,有很多是在利益的驱动下提出来的。就比如说我,我之所以在知乎回答音乐类问题,一个是因为手痒痒,另外一个是为了给自家产品。2496做广告,你们看我这么懂音乐,能把音乐说的头头是道,也许会在App Store里面搜索一下2496然后下载一个,这对于我的KPI是有帮助的(广告硬到无形)。

再具体些说,如果让我去评价一个音乐人,我绝对不会把他和当下的音乐人做比较。因为当下总会成为过去,历史已经相对成熟稳定,在我看来,如果想真的客观评价一个音乐人,必须在相对完整历史观里评价。

在这种评价体系下,发现的优秀音乐人,我认为才是经得起考验的,有价值的。

举个例子,比如大家都知道的彩虹合唱团,在我的逻辑下,就是这个时代优秀的流行音乐。

首先,它是个合唱团。我们首先可以听一下传统的合唱团都是什么样的。比如,维也纳童声合唱团。

他们的经典曲目《友谊地久天长》是这样的。这是普罗大众都知道的合唱团,也是大众对合唱团的一个相对经典的认知。在欧美,还有一支非常著名的合唱团,叫做Swingle Singers,他们改编过很多优秀的古典音乐作品。就比如巴赫的一些作品,也唱过很多好听的民歌,比如下面这首。

《朋友再见》这是一首无伴奏合唱,也是Swingle Singers的一个经典改编。通过这首,大家可以感受到,世界顶级合唱团在合唱编排上可以达到的高度。

另外有一群唱诗班的教士用了古代格里高利圣咏唱流行歌曲,他们就把自己团名取为Gregorian chant,我下面贴的这首,是他们翻唱Sting的一首《Fields Of Gold》。这是我很喜欢的一首翻唱作品,下面第二首是原唱。合唱发展到这个阶段,已经相对没那么严肃了。很多中国的听众知道Gregorian都是因为那会儿的打口盘的流入。很多人很喜欢这个乐团,就是因为他们在翻唱自己听过的歌。

但是对于他们来说,也仅仅停留在,用严肃的方式翻唱流行歌曲。

但是无论是维也纳童声合唱团,还是Swingle Singers、Gregorian这些音乐人对合唱的理解仍然是严肃的。而彩虹合唱团则完全不一样,他们的画风是这样的。

同样是严肃的合唱,严肃的表达方式,但是表达的却是完全轻松活泼的东西。在演唱中也加入了很多表演的成分,这些创新,都让我觉得很高级,是我在接触合唱这个形式的作品的时候从未接触过到的。

从影响力上来看,他们的《感觉身体被掏空》,和《春节自救指南》能够够的上微博热搜。想象一下,自中国有流行音乐以来,能够构成全国性话题的音乐人,有任何一个或是一组音乐人,是合唱团么?或者说,那么多在音乐风格上比彩虹合唱团流行的多的音乐人,都没有成为大众关注的焦点。

回归到我们这一节的标题“流行”即“正义”上。

彩虹合唱团在当下,应该算得上是流行。毕竟不是什么乐团都能一年上两次微博热搜的。汪峰那么大腕儿一年也未必能上的了两次头条。《佛系少女》与《学猫叫》一样,都是这个时代流行音乐,但是我很难说《佛系少女》和《学猫叫》是好的作品。这样的作品在我看来,属于每个时代都有的,向歌曲的传播性妥协的作品。

比如下面这个问题下,大家的回答,其实很有代表性。所提到的歌曲,基本上都是属于传播性极强,但是在艺术上没有什么突破,也缺乏艺术性的作品。虽然在这个问题下面大家也打架,也会有人说一代不如一代,但是这个回答里面关于《学猫叫》和《佛系少女》的串烧,其实很可以说明问题了。

正是因为这样的作品存在,才会让很多人武断的认为流行的都是不好的。实际上判断一首作品是不是好作品,一个音乐人的水平如何,衡量这首歌是否流行只是一个方面。一首好的流行音乐作品,一定是很流行的,但是流行的同时,也一般有着很高的艺术水准。

而我们所看到的的各式各样的宣传,其实是在为歌曲的“流行度”做加分努力。作为听众,如果你真的不想随波逐流的听音乐,那么更有必要明白:应该如何在嘈杂的信息中,相对客观的评价音乐。

(三)华语流行音乐确实陷入了低谷么?

我曾经回答过一个类似的问题,探讨的是十年这个时间段的华语音乐。回答比较长,可以作为一定程度的参考。如果读完了这个问题还有兴趣继续了解,可以看看这个回答。

回到正题。

既然上面提及到了“文化现象”和“流行”这两件事对评价音乐的影响,那么在这里首先就要说明的是如何尽量避免这两个因素的影响,使我们评价音乐尽量客观。

首先做到的就是需要明了。明了每一个时代的创作者,他们创作时所面对大环境是什么样的。这个环境包括当时的音乐环境,与文化环境,时代的审美取向。只有明了这些,我们才能做出一个完整的判断。而不是不自觉的用当下的审美取向去衡量过去的作品。

就比如,往远了讲,我们要知道台湾民歌时代的背景,知道香港许氏兄弟背后所蕴含的香港本土文化的兴起,也要知道“西北风”,“选秀”,“网络歌曲”这些文化现象背后的意义,看到这些文化现象对音乐,以及其他艺术创作的影响,只有这样,探讨这个问题的时候,才能有一个基本的逻辑基础。

同时,避免主观判断还需要大量的积累。我常说我和很多人谈论音乐的基础不同,所谓基础不同,一方面是我们提及音乐的观念不同,另一方面是我们谈及音乐的范畴不同。就我个人来说,我的聆听是涵盖几百种风格的十万首以上歌曲的。我相信这个量已经超过了绝大多数音乐人了。所以,在这件事上,你听的越多,你就越能将全世界的音乐有机联系在一起。

你会在音乐人的作品里很容易听出来他受到了什么样的音乐教育,作品受谁的影响,创作的脉络到底是什么。当你明晰了这些事情的时候,你就很容易摆脱那些眼花缭乱的宣传做出自己相对客观的判断。

我们举个栗子,就拿刚才我所提到的彩虹合唱团来说,我认为他们是这个时代的有价值的音乐人,根本逻辑是这样的。

1:传统的合唱是非常严肃地。(维也纳童声合唱团)

2:在传统合唱上进行的创新,限于对古典音乐,和流行音乐的改编,只是改编的题材和改编的力度不同(Swingle Singers相对于Gregorian来说,更传统)

3:彩虹合唱团在合唱的创新上有极大的突破。

4:彩虹合唱团在带动合唱的流行上有极大的突破。

如果你想反驳我,并且让我信服。最好的办法,是找出另外一支合唱团,在彩虹合唱团之前,在音乐上达到了他们的效果。或者在人气上有这样的高度。如果这只合唱团不在我的聆听范围之内,但是经过我的查证确实是这样,那么自然,我对彩虹合唱团的评价就有失公允。

同样,作为我来说,去反驳很多其他人对于音乐人的评价,也是采用这样的方式。因为只有这样的反驳,才是有价值的,才是站得住脚的。而无论是想说明自己的观点,或者是想反驳别人的观点,核心是,你必须有巨大的聆听量作为支撑。

好了,希望你读到这里已经和我一样至少有了一个清醒的头脑,我们谈谈当下的流行音乐,到底走在哪条路上。

谈到这个话题,我们还是先提及一部电影,1989年的一部著名的喜剧片《顽主》。很多90后或者00后可能相对陌生。但是也许大部分的70后和80后都看过。在电影的开头有两首歌。第一首是我们提到的《黄土高坡》,另外一首是王迪的《忧心忡忡的说》。我把这个电影的链接贴在下面,大家可以看一个片头。里面拍摄了当时的北京真实的街景,包括那个在阳台上蹦迪的青年的镜头,放在现在,那个舞姿都是时尚啊。

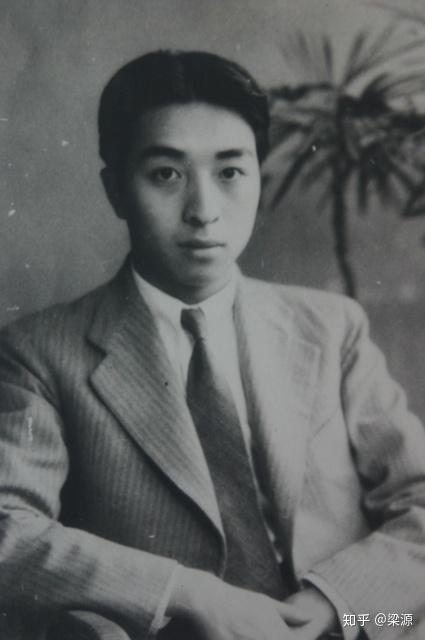

陈歌辛是民国时期的重要音乐家,有歌仙的美誉。创作了很多优秀的流行歌曲。如我们熟知的《夜上海》、《恭喜恭喜》、《永远的微笑》都是他的作品。比如下面这首《永远的微笑》是他写给他老婆的,原唱是周璇,这里贴的是一个罗大佑的翻唱。

他曾经写过一首叫做《玫瑰玫瑰我爱你》的歌曲。这首歌,是为数不多的,被美国人唱红,进入了1951年的美国Billboard的第三名,并且有金唱片的销量。(售卖超过50万张)。像陈歌辛这样能够在亚洲乃至世界造成影响力的大师,当时有很多位。比如,黎锦晖,姚敏。但是他们都因为历史的原因过早离世或是离开了内地,过早的结束了自己的创作生涯。

再比如说香港。

如果说让我举香港最重要的歌手是谁,也许我还会在罗文,许冠杰等等名字中犹豫,但是如果提及香港最重要的音乐人是谁,我会毫不犹豫的说,是戴思聪。

坂本龙一所涉及到的音乐风格十分广泛。比如在1979年,他在非常年轻的时候,组成的Y.M.O就把电子乐玩儿到了相当高的高度。

除了我们熟知的一些电影配乐。比如《末代皇帝》,《战场上的快乐圣诞》配乐都有他的参与。并且他还作为演员出演了角色。这些耳熟能详的曲子,都出自他的创作。

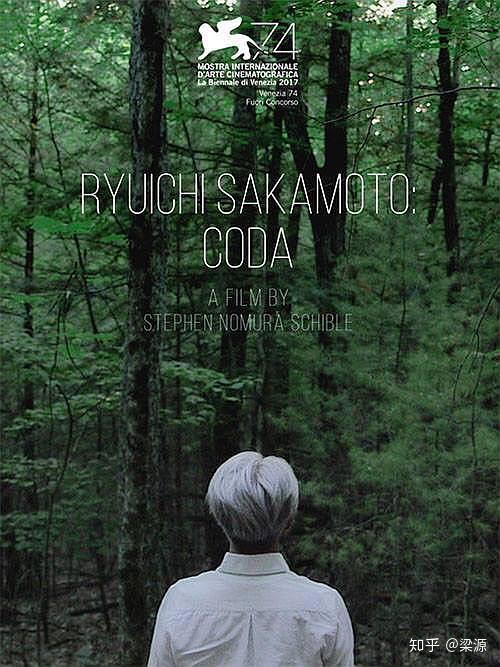

今年的北京国际电影节上,上映了一部关于坂本龙一的纪录片《CODA》我在电影院里看的热泪盈眶,看完以后的感受是,我很惭愧。我推荐每一个喜欢音乐的人都去看看这部纪录片,尤其是这个行业的从业者,了解一下这个行业真正的大师是怎么工作的。

坂本龙一曾经被查出癌症,在他的癌症康复的过程中,对镜头说:我最大的遗憾是现在一天只能工作八个小时了。

日本海啸之后,他顶着核辐射去海啸地区去探访,演出,还去采集了一台经过了海啸的钢琴的声音。他几十年如一日有着良好的工作习惯,采集声音,并且为自己所用。这些,都是在我认识到的大多数音乐人那里没有的。大师和一般人的差距,不在于国别,而在于人家明明已经有极高的天赋和满满的荣誉,居然还能够如此努力的去做事情,这件事有时让我不敢想象。

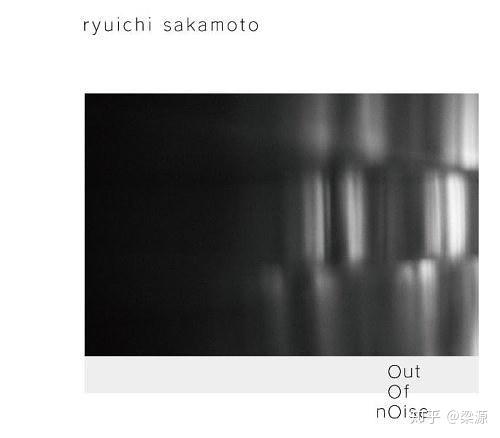

他拿着录音笔走到北极,去采集融冰的声音,他说,这是世界上他能听到的最纯净的声音。收录在下面这张专辑《Out Of Noise》中,虾米有试听,这首曲子的名字叫做《Ice》,虾米不支持直接在知乎贴链接,所以感兴趣的话自己去搜索吧。

也许在中国的所有音乐创作者中,都没有一个能像坂本龙一一样在达到相当高的高度之后,仍然可以不停突破自己去理解音乐的人,这是为什么坂本龙一可以称得上是世界音乐的一个大师,而中国很难有人音乐家被如此评价。

从这个角度来看,华语流行音乐,一直都在坑里。是否达到曾经的高度根本不重要,重要的是,我们是要认清楚,我们一直都很稚嫩。

(结语)取法乎上,得其中也,取法乎中,得其下也。

这是中国的一句老话。意思很明白。目标越高,并且付出努力,所能达到的成就也就越高。如果中国的所有音乐人都以做这个时代最好的中国音乐人为目标的话,那么中国音乐,也不会有什么太高的长进。

想真的让中国的流行音乐有大的发展,最关键的还是要在音乐人,在音乐人是不是有志向将音乐当做自己毕生的职业。年轻的 @SherryLi禅玉 经常问我,包大师你对我的音乐有什么建议。我最常说的一件事儿就是,你这个年纪,在努力这件事上,应该做到的是不睡觉。

中国的当下的音乐人,最缺乏的,是一股狠劲儿。这股狠劲儿不是说音乐做的多狠,而是对自己狠。

如果你要是问我,为什么现在的流行音乐没有过去的好听。现在的音乐人为什么不如以前的音乐人,我给你的回答一定是,因为现在的音乐人不够努力,不够狠。我很难想象,像坂本龙一这样的大师,每天工作一直是超过八个小时,直到癌症康复时,还要保持每天八个小时的工作,这种自律。不是一个凡人能达得到的。

的确,真正的艺术家,都不是凡人。

这个回答我连续写了十二个小时,每次写这种长回答的时候,都是一个自省的过程。甚至会想,我这个回答的意义到底是什么。

其实,对于一个普通的听众来说,他来这里提问,可能仅仅是为了印证某种感受。但是对于我来说,一个问题所引发出的思考,应该不仅仅解决题主所关心的问题,更重要的,是分析出这背后的原因,以及提供更多有意义的知识。

就这个问题写到现在,我十分感触。

作为一个喜欢华语音乐的听众,有时候你是无助的。当你知道诸如张靓颖之类在格莱美演出的时候,其实你是很清楚这意味着什么的。这不意味着我们的艺术真的被尊重,只是意味着我们很有资本,并且我们这块儿市场很重要。

我记得我在看某一年的格莱美颁奖典礼的时候(就是Adele的《25》获奖那年)结尾的时候主持人说:“应该让我们的人民,我们的国家意识到,流行音乐,是我们这个国家重要的出口产品。”当时我听到这句话的时候感觉被当头棒喝了一下。

我们的流行音乐,被我们的人民,被我们的国家认为是什么呢?

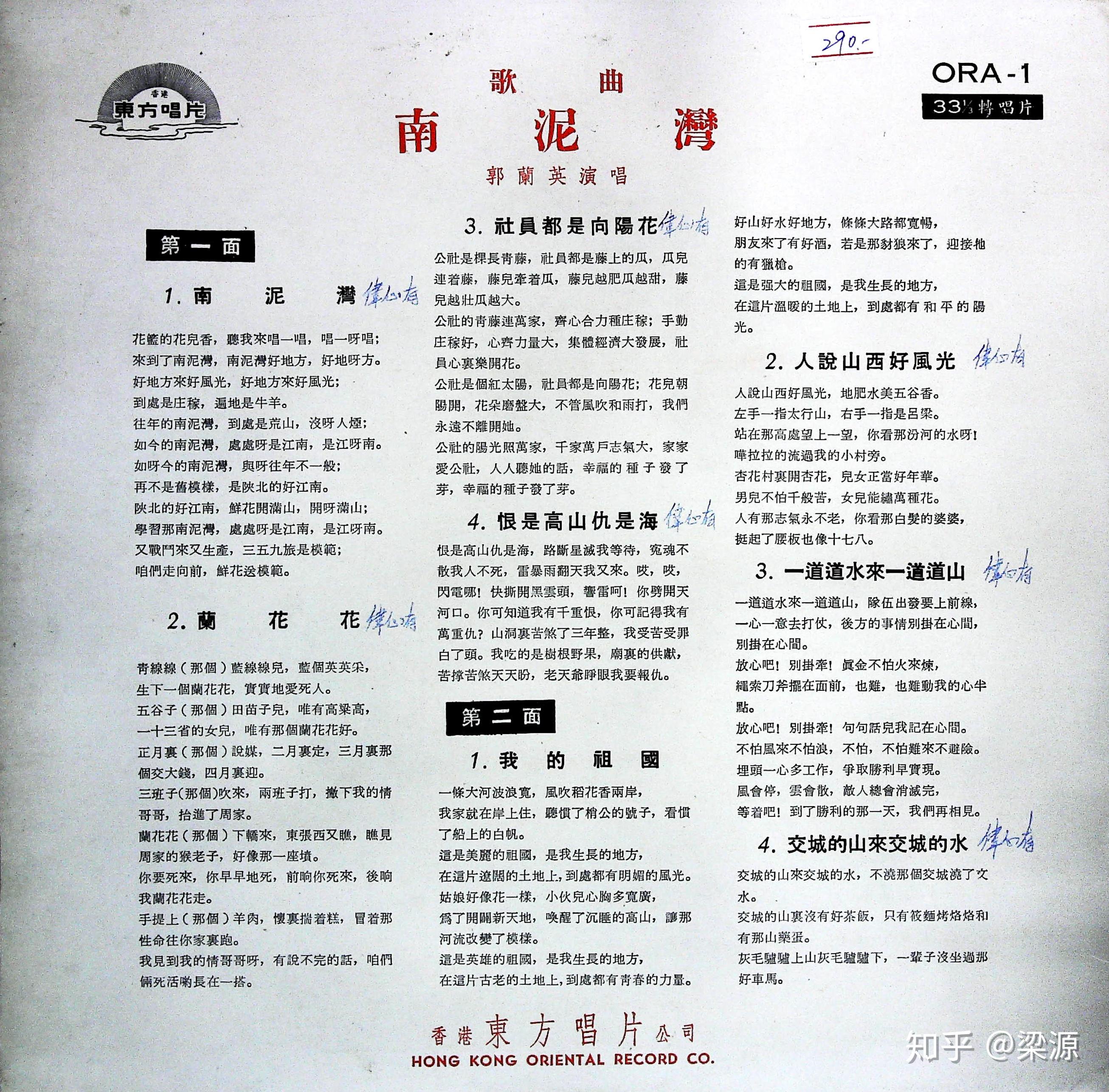

我知道,在20世纪50年代,香港有一家唱片公司叫做“东方唱片”。这家唱片公司所出品的第一张唱片,就是郭兰英的《南泥湾》。在每次我做黑胶唱片的分享的时候,我都会提及这张黑胶,并且给大家欣赏郭兰英的这版演唱。确实十分动人,很多人听的热泪盈眶。实际上这家唱片公司,就是当时中唱,在香港的分公司,做这家公司的原因,就是为了出口内地的音乐到香港。

多年以后,当龙应台在香港演讲的时候,谈到了他们所听的流行歌,并且着重说了上面我们提到的陈歌辛,在1957年被迫害致死的时候,问台下的校长们,你们当时听的是什么歌。

校长们说,我们所听的,是师兄们带我们唱的《我的祖国》。于是就有了下面这个非常著名的事件,台下的观众们一起合唱了我的祖国的主歌,搞得龙应台非常尴尬。最后只能说出一句“大河就是大河,稻浪就是稻浪罢了。”

如果没有东方唱片,没有当时的文化输出。我们很难想象,龙应台所提到《绿岛小夜曲》的时候,台下的人会怎么回应。

当我明白音乐里这其中的一干道理之后,对我来说,其实更加明白了我于音乐能做什么,音乐于我能做什么。这是我在这个行业继续坚持下去的一个原因之一,这也是我在坚持做高品质音乐服务的原因之一。

音乐这条路上,无论是做音乐,还是听音乐,怎么走,都是自己的事。但是从一个爱乐者的角度来说,我希望每个真的爱音乐的人,都走在那条视野最宽,能够汲取到音乐最多营养的路上。

而对于题主,还有关注了这个问题的知友们,包括下面的答主们。大家都是热爱音乐的人,我想如果你们有心把我的回答完完整整的看完,你们应该有不少思考吧。

华语流行音乐今天是不是越来越没意思根本不重要。重要的是,作为听音乐的你,或者想去对这个答案发表评论和见解的你,弄没弄明白,音乐这玩意儿,到底哪儿有意思,哪儿没意思。如果你真的弄明白了,中国的音乐人,就再也做不出没意思的音乐了。

最后来首莫名其妙浮现在脑海里的老歌儿。

2010年的时候在《邻居的耳朵》拿这首歌激励过要高考的同学们,我都忘了当时我说的是什么了。我看到如今的留言里多是说这首歌激励了他们的高三。

这是我莫大的荣幸啊。

May every single star shine down to guide you标签组:[艺术] [华语] [音乐] [歌手] [合唱团] [红高粱] [流行音乐] [闪光少女] [香港流行音乐] [黄土高坡] [南泥湾] [华语流行音乐] [流行音乐风格]

本文来源:https://www.kandian5.com/articles/81679.html