Copyright 2012-2021 今日看点 All rights reserved. 苏ICP备13052634号-10

声明: 本站部分内容来源网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系

我们将在24小时内删除

友情链接: 网站地图

有人认为人类永远也不可能登陆金星,我不同意这种看法。

我觉得这个问题不成立。人类迄今没有登陆金星,主要基于两点:一是金星环境条件太过恶劣,在金星上无人探测登陆都很难,更别说载人登陆了;二是载人登陆金星去干什么呢?登陆金星的投入产出比根本无法成正比,何必劳民伤财呢?

现在人类无法在金星登陆,并不等于永远做不到。我认为如有需要,未来人类在金星上登陆并非不可能。

在这方面成就最为卓著的是前苏联。从1961年开始,苏联就不断向金星发射探测器,先先后后大概发射有20来艘。最早发射的巨人号金星探测器失败了,后来又不断地发射了金星1号到金星16号探测器,还发射了织女星1号、2号。这些探测器大部分发射成功,有的飞掠金星,有的在轨环绕金星,有的释放了着陆器,取得了大量金星环境数据。

美国紧跟在苏联之后,同样连续对金星开展探测活动。先后发射了水手号系列、先驱号系列、麦哲伦号等探测器,也是绝大多数成功,其中也有飞掠、环绕、硬着陆、软着陆,取得了不菲的成就。

两个航天大国的探测活动主要发生在上世纪,本世纪欧洲航天局2005年发射了金星快车号探测器,日本2010年发射了拂晓号探测器,都成功到达了金星,以轨道器的方式进行探测。

美国和俄罗斯现在又提出了名为“韦内拉-D”的太空合作任务,计划在2025年左右发射探测器到金星,并释放登陆器登陆金星,地表工作时间要超过以往的探测器,达到数小时之久,以便对金星远古气候和是否具备孕育生命条件做更详尽的分析。

迄今,人类派往金星的探测器已经达到40余艘,据不完全统计,其中飞掠器有11艘,轨道器有9艘,硬着陆(坠落)探测有6艘,软着陆探测有10艘,气球探测有2艘,还有若干失败的探测器。

在金星表面软着陆工作时间最长的是前苏联的金星11号、12号,都达到110分钟。人类通过这些探测,对金星虽不能说是了如指掌,但大致基本情况还是掌握的。

金星有浓密的大气包裹,主要成分是二氧化碳,占总比例的96%以上;其次是氮,占3%以上;其余不到1%的气体有微量的水汽、二氧化硫、氧气、一氧化碳等。由于大气密度比地球大100倍,因此金星表面气压达到地球海平面压力的90倍以上。

二氧化碳是温室气体的主要组成,因此在如此浓密的温室气体包裹下,金星表面温度达到460~480℃,极限温度可能高达500℃。金星表面没有水,但金星也有云也有雨,浓密橙黄色的云里面都是硫酸和硫粒子,因此落下来的雨不是水,而是浓硫酸。这就是探测器即便做得再坚固,设法做得更耐腐蚀和高温,也无法在地表坚持很久的原因。

金星上有风,有电闪雷鸣,闪电次数和强度都大于地球,每分钟有几十次之多,探测器记录到的一次闪电竟长达15分钟。

在这样恶劣的环境,生命是很难孕育和存在的,而且人类在上面登陆的难度非常大,且短期内没有利用价值,因此,后来人们的关注目光更多地集中到了火星上,尤其是进入21世纪以来,探索火星和开发火星的呼声日益高涨,活动也很频繁,金星似乎被冷落了。

通过上世纪对金星的频繁探测,人们了解了金星地狱般的极端环境,那里可能存在金星人的幻想破灭了,因此渐渐对金星心灰意冷了,基本对金星存在生命的期望判了死刑。

但一项新的发现,让人们对金星又燃起了热情。

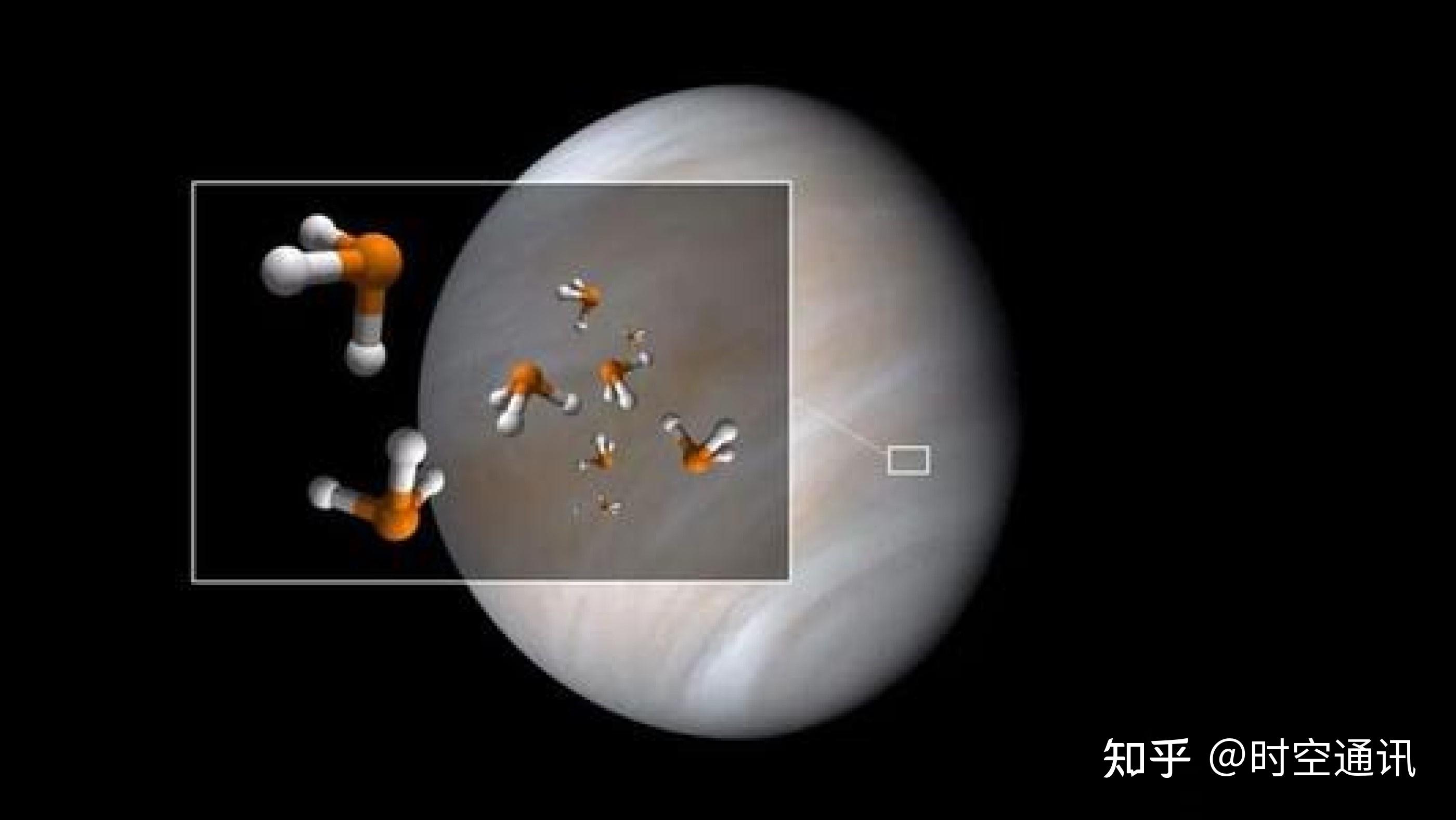

2020年9月14日,《自然天文学》杂志披露了一项研究,金星厚厚的硫酸云层中,发现了磷化氢的化学特征。发表这项研究论文的通讯作者是英国卡迪夫大学简·格里夫斯(Jane Greaves)和他的同事,他们在2017年和2019年,通过用麦克斯韦望远镜和阿塔卡马大型毫米/亚毫米波阵观测金星,探测到了一个只属于磷化氢的光谱特征,并估算出金星云层中磷化氢的丰度为20ppb,也就是十亿分之一。

磷化氢是一种有毒气体,这种闻起来有大蒜味或者腐鱼味的气体,在地球上一般与厌氧微生物有关,因此是一种生命的信号。那么金星上这种气体的出现,是生命的象征吗?目前无法确定。

上述团队还考察了产生磷化氢的各种不同方式,包括来自金星地表、微陨星、闪电、云层内部化学反应都有可能生成磷化氢。但金星上磷化氢浓度虽然很稀薄,总体量还是很庞大的,这种量光靠自然化学反应很难解释,由此人们对金星可能存在生命又充满了兴趣。

当然,即便真的存在生命,也只是低级的微生物生命。美俄的“韦内拉-D”太空合作项目,或许就是为了去解开这个谜团。

从前面介绍的探测器进行表面软着陆,最长坚持的工作时间只有不到2个小时,就可以看出,机器都无法在金星长久坚持,人类这种娇贵的肉体要登陆金星,当然难度非常大。但难度大并非不可能,既然探测器能够在那里坚持一段时间,那么就为未来人类在金星登陆留下了可能。

不管是机器还是人类,要登陆金星,首先必须解决三个大问题:一是耐高温,二是耐腐蚀,三是耐高压。这三大问题一个一个突破是比较容易的,但要综合解决,还要为人类登陆做好生存保障就比较难了。

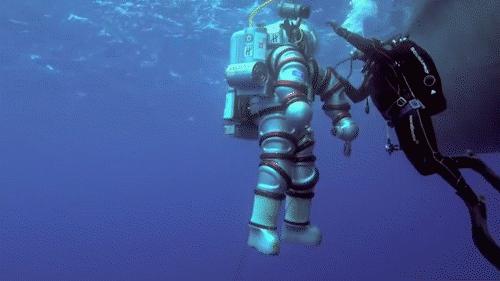

比如耐高温,消防队员们进入的火场就需要耐千度高温的防护服,碳纤维可以耐受高温,但这些又要耐高压就很难;深潜器可以潜到万米深的海沟,那里的压力达到海平面1000倍以上,金星上只有90多倍,因此制造出耐高压的着陆器并不难,难的是还能够耐浓硫酸吗?陶瓷、玻璃和特殊橡胶制品可以耐浓硫酸腐蚀,但怎么如何做到耐压和个高温又是个难题。

目前宇航服能够耐受零下180℃低温和150℃高温;由于可采用聚四氟乙烯的强化玻璃纤维制成,因此具有较强的抗腐蚀性。但现在国际空间站任务,或者月球和火星任务应对的主要是低气压环境,因此舱外宇航服主要是为应对低压而设计。显然,现在的宇航服是无法在金星上保障宇航员生命的。

(上面2图:穿上这种潜水服可以深潜330米,相当33个大气压)

那么以后能设计出适合金星表面活动的飞船或宇航服吗?我想是有可能的。现在人类能够深潜到万米海沟,就能够创造出抵御金星表面压力的着陆器,防高温和防腐蚀的材料也都掌握了,关键是如何把这些材料和技术柔和在一起,制造出既能够防高温,又能够耐受高压和强腐蚀的设施。

随着人类未来的科技进步,真到了人类对金星探测或开发有迫切需求的时候,保障人类在金星工作生存的装置就会制造出来。不信?我们可以拭目以待,这个时间不需要很长。

标签组:[金星]

本文来源:https://www.kandian5.com/articles/85219.html