Copyright 2012-2021 今日看点 All rights reserved. 苏ICP备13052634号-10

声明: 本站部分内容来源网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系

我们将在24小时内删除

友情链接: 网站地图

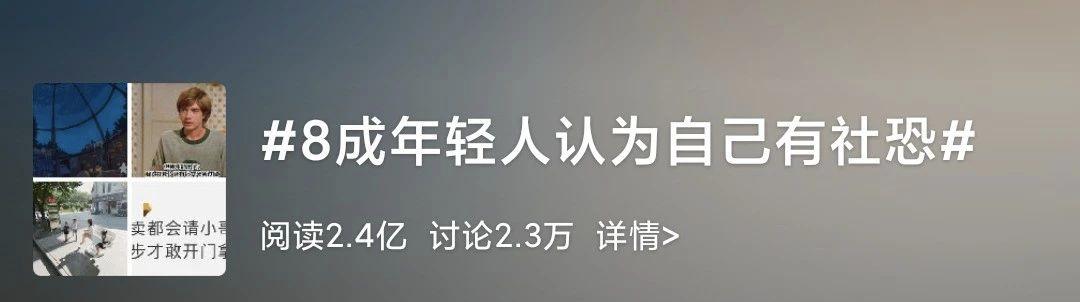

小组讨论时不敢与不熟悉的同学交谈,更不敢提出反对意见;当众演讲时,不管准备得多充分,上台后还是紧张到大脑一片空白;路上遇到同事总想回避,不敢大方打招呼;听到手机铃响就恐惧,不敢接听……当“社恐”人把自己的日常分享到网络,迅速就能找到一群“病友”,社交恐惧,似乎已经成为年轻人中的流行病。

戴好帽子、塞上耳机、看着手机,最好再戴一副遮住半张脸的墨镜才敢出门……生活中,你是否见过这样的“社恐”青年,又或许,你也是“社恐”人群中的一员?

相关调查显示,自2016年以来,“社交恐惧”一词的网络检索率便持续攀升,以“社恐”为关键词在豆瓣App检索,相关小组有十余个,排名前三的小组“人际交往障碍”“社恐抱团取暖”“我患有严重的社交恐惧症”,组员累计超过17万人。在微博上,与“社恐”相关的话题已达数百个,如“社恐人群的噩梦”“社恐对人的影响有多大”等,其中不少话题的讨论热度过亿。

豆瓣app截图

“社交恐惧又叫社交焦虑障碍,是精神疾病的一种,现代人因为压力变大,很多人都会面对一些社交焦虑障碍。”广东省第二人民医院心理科主任医师李一花说,“社交恐惧”一词很流行,很多年轻人也是抱着玩梗自嘲的心态谈论“社恐”,社交恐惧并没有像其他精神疾病一样被公众重视,“我们应该更多地从病理上关注社交恐惧患者。”

1、“社恐”究竟为何物

如果被一只老虎咬了,你会选择求救吗?

图源网络

“我不会。因为如果没有人救我,我只是可能会死,可是一旦有人来救,我还得跟他打招呼。”这个最近在网上火起来的段子出自一名脱口秀演员,寥寥数语,虽然夸张,但精准戳到了很多“社恐”人的痛点:不敢社交,一面对人群就紧张焦虑。

“社交恐惧是指面对可能被他人审视的一种或多种社交情况时,产生显著的害怕或焦虑,通常在青少年时期起病,是最常见的心理障碍之一。”李一花解释说,患有社交恐惧症的人,在面对社交场景时会感受到不适,害怕陷入尴尬境地以及被人评判,除了心理上的紧张不安,还会伴有脸红、发抖、心跳加速、不敢对视等表现。

研究显示,社交恐惧症通常始于童年或青春期,大多数人在20多岁之前就已经发病,也有一小部分人会在成年后患上这种疾病。有些人可以确定他们社交焦虑开始的时间,并将其与特定事件联系起来(例如进入新的班级或因某次成绩不好被耻笑),也有人无法确定起源。

而现在,社交恐惧从医学概念演变为网络上大家互相调侃的梗。“‘社恐’一词其实是被泛化了”,在中国社科院新闻与传播研究所助理研究员孙萍看来,很多年轻人现在是和聊得来的人疯狂聊,聊不来就贴上一个“社恐”标签避而远之。

“社恐”被泛化,是不是在一定程度上体现了病理性社交恐惧症人群也在增多?南京市第一医院心理门诊主任牟晓东说,与其说社交恐惧人群有增多趋势,不如说更多人了解到自己可能有社交恐惧倾向。“在过去物质生活尚不丰盈的年代,人们很难关注自己是否有心理障碍,而现在人们对心理学科、对自己的认识都在加深。”牟晓东分析道。

“现在的年轻一代独生子女占多数,高高矗立的楼房打破了过去邻里无间的状态,从年幼时起他们的社交频率就比上一代低很多;而且这一代孩子的成长过程中,正逢智能手机和互联网兴起,社交媒体软件普及,年轻人越来越呈现‘线上狂欢、线下沉默’的状态。”牟晓东说,现在的年轻人更习惯躲在手机屏后,不习惯把自己暴露在人前,这都可能造成社交恐惧症多发于当代年轻人中。“广义上的社交恐惧症确实可以说是现代人的通病了,有些人的‘社恐’达不到精神疾病的程度,但也会在日常生活中有所体现。”他说,现代社会虽不至于“人人皆社恐”,但“社恐”现象确实值得更多关注。

“我们不能将‘社恐’简单归因于内向或害羞,内向的人只是喜欢自己安静地工作,并不会害怕人,这要加以区分。”李一花提醒道。

2、“社恐”人心里在想什么

为什么面对人群时就有焦虑感呢?刘利(化名)就是一名“社恐”人,他曾做过某心理机构发布的社交焦虑障碍自测量表,测试结果是患有中度社交焦虑障碍。“当我面对人群的时候总有焦虑心情,比如和同学聊天时,如果他没有对我刚才说的话做出回应,我就会认为,他是不是觉得我刚说的事情很无聊?久而久之,我就很害怕和人打交道。”刘利描述了自己的心理活动,这种紧张和焦虑感让他面对人群时总想“逃离”。

从认知心理学角度来看,刘利的心理活动可以被称为认知加工偏差。社交恐惧症往往与认知加工偏差有关,比如在面对社交人群时会夸大负面结果出现的可能性,或者对模棱两可的情况作出消极的解释。

“社交恐惧症患者之所以在面对社交人群时焦虑,是因为担心自己举止失当,害怕因此而被人群嘲笑或是得到负面评价。他们也害怕自己内心的紧张不安被别人识破,进而得到负面评价。”牟晓东总结了社交恐惧症的表现形式。

图源网络

为了提高社交能力,刘利也曾看过社交沟通技巧的相关书籍,但他感觉这对改善他的社交恐惧症状帮助不太大。“我学会了很多交流技巧,但依然害怕和人聊天。每次聊天时我都很在意对方的感受,于是就事事顺着他们说,不表达自己的感受。”刘利说,很多“社恐”人都像他一样,内心其实很期待一段愉快的交流,所以会在社交时“讨好”对方。但“讨好式”社交的感受并不好,于是很多“社恐”便慢慢放弃了社交,越来越不愿意主动和外界接触。

“哪有人喜欢孤独,不过是害怕失望罢了。”巴黎第八大学精神分析系博士王明睿借用村上春树这句话总结了“社恐”人的复杂心态。“社交恐惧症人群的一个重要表现是在社交中无法获得认同感,或者说害怕在社交活动中得不到内心希望的认同。”王明睿分析道。他认为这和教育方式有关系。“我们传统的教育方式更倾向于让孩子在交流中获得认可,比如在交流中得到老师的认可、亲戚的认可等,而不是鼓励孩子在社交中单纯地表达自我。”在他看来,这就使得孩子们在长大后对获得认可的需求非常高,一旦无法在社交活动中获得期待中的认可,就容易产生回避心态。

3、“社恐”需要治吗

“80%的‘社恐’人不必进行相关治疗。”这是牟晓东根据接诊经验得出的数据。“这部分患者虽然也有社交恐惧的相关症状,但可以通过做不太与人打交道的工作、减少社交活动频率等保持正常生活。”

那么社交恐惧症状达到何种程度就应该求助专业人士呢?牟晓东给出一个判断标准:社交恐惧症状持续6个月以上,并且严重影响日常的工作、学习和社交活动。

“当社交恐惧症已经给日常工作、生活造成障碍,使得社会功能受损时,‘社恐’人就该考虑求助心理医生等专业人士了。”李一花说,患者在就医前也可以先做一些医院或心理机构发布的相关自测量表,判断自己社交恐惧症状的严重程度。

谈及严重的社交恐惧症为何需要积极就医,王明睿解释道:“每个社交恐惧症患者的病因都是极具个性化和偶然性的,对病因的深层探寻是一个高度专业的工作,必须由专业人士完成。”王明睿分享了他接触的一个病例:“我曾接触过一位叫陈莉(化名)的社交恐惧症患者,她当时已经严重到不敢出门见人,每天只在夜里无人时去公寓的自动贩卖机买点必备食品。”

江西省新余市渝水区珠珊中学邀请心理医师为青少年进行心理疏导。廖海金摄/光明图片

在陈莉第一次就诊时,她告诉心理医生自己是突然间无法见人的,此时不但不敢出门见人,微信也已卸载,手机信息通通不回复。经历了半年的精神治疗后,心理咨询师得知陈莉从小遭遇过家暴,这导致她长大后极力希望独立生活,所以她一直想要证明自己不需要父母的资助也可以过得很好。但之后她在工作上遇到了挫折,工作上得不到认同这件事对她产生了刺激,她开始自我贬低、自我批判,进而出现了严重的社交恐惧。

“最初,陈莉自己并没有将儿时家暴、工作挫折和自己突然患上的社交恐惧症联系在一起,她是在专业人士的帮助下才找到致病的结构性事件,那么也就找到了治愈的基石。只有找准了心结,才能把它打开。”王明睿说。

“严重的社交恐惧症往往还伴随着抑郁症。”牟晓东提醒,社交恐惧症状加重时,抑郁程度很可能也加深了,此时患者应该再测一份抑郁程度量表,有问题及时就医,“严重的社交恐惧症病因往往很复杂,需要由专业人士诊断。”

此外,药物治疗也必须在医生的指导下进行。“有的社交恐惧症患者不需要长期服药,但当有重要社交活动比如上台演讲时,他可以通过提前服药平稳情绪,这样上台后就不会太紧张焦虑。但要注意,患者不管是长期还是临时用药,都必须在医生的指导下进行。”牟晓东说。

4、轻度“社恐”可以自愈吗

如今,在社交网络平台给自己贴上“社恐”标签的年轻人,他们大多症状较轻,没有达到必须就医的程度,但像刘利一样,很多“社恐”人虽然表面一副“生人勿近”的模样,内心对愉快自如的社交活动仍有很大需求。

微博话题截图

“程度较轻的社交恐惧症患者可以尝试脱敏治疗,也就是主动去靠近让自己感到恐惧的社交情境。”李一花建议,“从行为科学的角度出发,对社交情境的回避意味着患者永远无法脱离恐惧。也就是说,如果想消除对社交情境的恐惧,就应该先靠近恐惧。”

李一花举例说:“比如有些‘社恐’人害怕当众演讲,此时他就可以多靠近或者经常接近有当众表达的情境,当真正发生的时候,如果并没有发生患者预设或者想象的结果,那患者就不会再因当众演讲而过度紧张焦虑。这样的成功经验对患者的治愈非常重要。但是如果没有任何新的经验,那么恐惧就会一直存在。”

在李一花看来,现代社会需要展示自我的场景很多,如果“社恐”人总是用回避的方式躲在安全的“壳”里,很容易错失自我发展的机会。“一旦社交恐惧症患者的社交模式改善了,那么他的工作和生活的质量都会有所提升。”李一花鼓励程度较轻的“社恐”人尝试自愈。

“社恐”人的自愈之路还可以搭配正念疗法,牟晓东补充说:“比如‘社恐’人可以经常冥想,多告诉自己可以很好地完成社交活动,进而拥有更积极的情绪。”他特别提到,‘社恐’人不要总觉得别人正在关注和评价自己,给自己制造无端的焦虑。事实上,别人并没有那么的关注你的一举一动,更不会觉得你很糟糕。切忌盲目往自己身上贴标签,胡乱给自己下结论。

王明睿鼓励“社恐”人多参与可以表达自我的社交活动。“相比玩桌游和剧本杀,小龙虾才是更有效的社交工具。因为大家在玩剧本杀等游戏时,其实还是在说游戏中人物的语言,而不是自己的想法。只有嗍着小龙虾时,大家才会放下手机面对面坐在一起表达自我,这才是有效社交。”他笑着建议,多和朋友嗍几顿小龙虾,“社恐”可能就自愈了。

“没有人是一座孤岛。拥有适当而舒适的社交活动是每个人都有的需求,当我们找到更好的与外界沟通交流的方式时,世界也会向我们展示更美好的一面”,王明睿最后说。

本文来源:https://www.kandian5.com/articles/88369.html